SOCIÉTÉ AMICALE DE SECOURS DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

ALLOCUTION PRONONCEE A LA SOIXANTE ET UNIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 13 MARS 1932

PAR

M. Albert LEBRUN

PRÉSIDENT DU SÉNAT

Mes chers Camarades,

Je ne connais pas, pour un Polytechnicien demeuré fidèle à la vieille Ecole qui le forma naguère, de joie plus profonde, d'honneur plus sensible, que d'être appelé à présider l'Assemblée annuelle de la famille polytechnicienne groupée autour de la Société Amicale de Secours des anciens élèves.

Se retrouver dans ce cadre évocateur où se passèrent les plus chères années de jeunesse dans l'émoi des grands enthousiasmes et des vastes espoirs, s'asseoir dans ce fauteuil où l'on a été précédé par des hommes qui ont occupé les premiers rangs dans les sciences, l'administration, l'armée, l'industrie, la politique, les arts, c'est-à-dire tout ce dont est faite la grandeur de la patrie, se voir entouré des représentants de toutes les promotions où, aux têtes blanchies sous la neige des années, se mêlent les figures juvéniles des conscrits de vingt ans, tenir dans ses mains pendant quelques instants le flambeau sacré où, à travers les vicissitudes de son histoire, n'a cessé de s'alimenter l'âme polytechnicienne, quelle mission magnifique, quel enviable destin !

Aussi quand, il y a quelques semaines, le Comité de la Société Amicale où se groupent les meilleurs de nos camarades pour leur dévouement et leur bienfaisance — et comment ne dirais-je pas à mon tour la profonde tristesse que nous a causée la mort de notre dévoué Secrétaire — quand le Comité vint me demander au Petit Luxembourg de présider la réunion de celte année, il obtint aussitôt mon adhésion. Parmi les multiples manifestations auxquelles j'ai été mêlé au cours d'une vie publique déjà longue, il n'en est pas qui m'ait valu fierté plus légitime, satisfaction plus intime.

Aussi bien, depuis 1892, année où je sortis de l'École, j'ai gardé avec elle les contacts les plus étroits. J'ai conscience, à cet égard, d'être un favorisé du sort. Mes occupations et mes résidences m'ont toujours permis de prendre part aux réunions et aux fêtes qui ont marqué depuis les principales étapes de sa vie.

A peine avais-je quitté la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève pour aller, non loin d'ici, poursuivre mes études à l'École du boulevard Saint-Michel, qu'on entrait dans l'année du Centenaire, 1794-1894.

L'occasion était propice pour jeter un coup d'œil d'ensemble sur le siècle passé, rappeler les œuvres auxquelles l'École avait été associée depuis sa création et évoquer les noms des plus grands de ses fils.

On n'y manqua pas. Des fêtes magnifiques furent organisées. Un livre du Centenaire, tout plein de substance, fut rédigé. Un tableau fixa sur la toile le souvenir de la remise de ce document au Chef de l'État d'alors, notre Camarade le Président Sadi-Carnot : au premier rang y figurent les plus illustres parmi les anciens élèves de l'époque; au second plan, estompés dans la brume du temps, apparaissent les fondateurs, de Monge à Lamblardie, de Fourcroy à Carnot, cependant que dans le lointain le conscrit de 1894 rejoint dans une fraternelle étreinte son antique d'un siècle.

Je vous donne à penser si ces événements étaient de nature à laisser dans nos jeunes âmes une impression profonde, et à y renforcer la notion des devoirs envers une École qui nous faisait les fils d'une ascendance aussi renommée.

Les hasards de ma carrière au sortir de l'École des Mines me conduisirent quelques années en province. Mais dès 1900, m'étant « égaré sur une route imprévue », comme dit notre Camarade Estaunié dans sa belle préface de l'ouvrage récemment publié sur l'École Polytechnique, je revins à Paris pour ne plus le quitter. La politique m'avait pris; elle me garda.

1900 ! L'Exposition Universelle. Ce fut pour l'École l'occasion de manifestations diverses. D'ailleurs, un de ses fils parmi les meilleurs, Alfred Picard, en était le Commissaire général. Il l'organisa de main de maître, en ingénieur et en savant. Elle connut les succès les plus flatteurs. Le Bilan d'un siècle, qu'il publia ensuite, demeure le monument le plus complet de l'état des connaissances humaines à l'aurore du xxe siècle où nous venions d'entrer.

L'École vécut alors une période de calme. J'y fus l'hôte assidu des Assemblées annuelles de la Société Amicale. Les plus éminents parmi nos camarades, appelés à les présider, nous révélaient tour à tour le charme et l'agrément des milieux où s'exerçait leur activité. Bouquet de la Grye nous initiait aux secrets de l'hydrographie, le Colonel Laussedat à ceux de la géodésie et de la topographie, Alfred de Foville à ceux de la statistique. Paul Dislère et le Général Dalstein nous montraient notre domaine colonial se constituant année par année, grâce à la vaillance de nos explorateurs et de nos soldats, parmi lesquels je suis particulièrement heureux de saluer notre Président, M. le Général Archinard; ils nous laissaient deviner déjà l'éclatante manifestation dont nos yeux furent, l'été dernier, sous les ombrages du bois de Vincennes, sur les bords fleuris du lac Daumesnil, les témoins ravis et satisfaits. Henri Poincaré évoquait devant nous — qui l'eût pu faire aussi bien que lui ? — la figure des grands savants du siècle. Henri Cheysson appelait notre attention sur l'importance des questions sociales dans les temps que nous vivions et Charles Laurent sur celle des matières financières et de l'équilibre budgétaire. Philippe Crozier nous confiait d'intéressants souvenirs de sa carrière diplomatique. Le Sénateur Cuvinot, qui présidait la Société des Amis de l'École Polytechnique récemment créée, nous montrait le rôle important qui l'attendait et qu'elle n'a pas manqué d'ailleurs de remplir depuis. Enfin, le général Joffre faisant écho au bruit du canon qui tonnait dans les Balkans — on était en 1912 — nous montrait, en des termes qui ont pris depuis à la lumière des événements un singulier relief, la nécessité d' « être prêts ».

Au printemps de 1914, je vis venir dans mon cabinet au Ministère des Colonies les majors et les caissiers de l'École. Ils me demandaient de prendre auprès du Gouvernement l'initiative de la mesure tendant à attribuer au drapeau de l'École, comme d'ailleurs à celui de Saint-Cyr, la Croix de la Légion d'honneur.

L'affaire n'alla pas toute seule. On objectait qu'aussitôt les hostilités déclarées. Polytechniciens et Saint-Cyriens rejoignaient les corps auxquels ils étaient affectés et qu'ainsi leurs drapeaux n'avaient pu qu'en des circonstances exceptionnelles flotter au vent des batailles.

Grâce pourtant à l'appui de M. Raymond Poincaré qui eut toujours un faible pour l'École en souvenir de son père, inspecteur général des Ponts et Chaussées et de son cousin, l'illustre mathématicien, le Gouvernement se rallia à la proposition du Ministre de la Guerre. Le 22 avril 1914, à Vincennes, lors de la revue organisée en l'honneur de S. M. le Roi George V d'Angleterre, M. le Président de la République attachait la Croix d'honneur à notre drapeau.

Il rappelait « qu'à l'ombre de cet enseigne s'étaient formées des générations d'officiers, d'ingénieurs et de savants ayant su maintenir intactes de glorieuses traditions de bravoure, de travail et de dévouement ».

A l'été de cette même année, pour célébrer à la fois le cinquantenaire de la fondation de la Société Amicale de Secours des anciens élèves et le centenaire des combats de 1814 aux portes de Paris où les X avaient pris une part si brillante, on inaugurait dans la cour de l'École le monument de THEUNISSEN qui y dresse encore sa fière silhouette.

Je me trouvais au premier rang des assistants. Je revois encore, comme si c'était hier, le souffle d'enthousiasme qui les enflamma quand le voile tombant découvrit le jeune héros serrant contre sa poitrine la hampe du drapeau confié quelques années auparavant par l'Empereur au major François Arago, tandis que de la main droite il brandit son sabre, encourageant de la voix ses camarades pour la suprême résistance.

J'entends encore le Ministre de la Guerre M. Messimy tourné vers les élèves d'alors leur dire : « Quand vous passerez devant ce monument, vous sentirez monter plus ardente dans vos cœurs la flamme sacrée du sacrifice; animés du même courage que vos anciens, vous ferez preuve, pour assurer la victoire, des mêmes vertus militaires qui furent leur honneur dans la défaite. »

« Assurer la victoire ! » On était alors au 8 juillet, à moins d'un mois de la guerre. Quelle parole prophétique ! Quelle part magnifique en effet l'École se disposait à prendre, par ses élèves des cinquante promotions en âge de mobilisation, un demi-siècle de travail et de science, a-t-on dit, à la défense et au salut de la France attaquée !

Cinquante-deux mois passèrent, parmi les plus tragiques de notre histoire. Enfin la victoire, sensible à nos sacrifices et à notre vaillance, consentit à déposer à nouveau son baiser dans les plis de nos drapeaux qu'elle avait désertés naguère. Notre pays allait connaître à nouveau la fierté et les bienfaits de son auréole.

L'École avait rouvert ses portes toutes larges. Six promotions y avaient repris le cours normal de leurs études. Pour célébrer cet heureux événement, le 4 mai 1919, dans le cadre magnifique de l'Opéra, en présence de M. le Président de la République, de membres du Gouvernement, de nos maréchaux vainqueurs, la famille polytechnicienne était assemblée. Moment singulièrement émouvant que celui où elle se retrouvait enfin, après quatre années de dispersion dans la plus horrible des tourmentes, pour reformer ses rangs, compter ses deuils, enregistrer ses gloires.

J'avais alors l'honneur d'être, avec mon regretté camarade de promotion, Louis Loucheur, Ministre aux côtés de Clemenceau. J'entends encore le chef de l'État rendre témoignage à l'École : « Tant il est vrai, disait-il de sa voix hautement autorisée, que sa culture générale, complétée ensuite par les spécialités des écoles civiles et militaires d'application, a préparé ses élèves aux missions les plus diverses et les plus difficiles, et que partout où s'exerce leur activité, on peut être assuré de retrouver en eux cette heureuse alliance de l'éducation scientifique et des connaissances professionnelles, sans laquelle l'esprit est exposé à se traîner au ras du sol ou à se perdre dans l'abstraction. »

Les années suivantes, notre Assemblée annuelle fut présidée notamment, c'était bien naturel, par ceux de nos camarades de l'Armée que la guerre avait portés au sommet de la gloire : le Maréchal Foch assisté du Maréchal Joffre, le Maréchal Fayolle, les Généraux Bourgeois, Hirschauer, Boichut, Sainte-Claire-Deville, le Contrôleur général Mauclère.

Quelle émotion, quel réconfort, quelle leçon aussi pour les jeunes de les entendre exposer ici, en toute simplicité et modestie, quels avaient été les principes directeurs de leur vie, et comment, depuis les années lointaines où ils s'étaient assis pour la première fois sur ces bancs, ils avaient attendu et préparé les heures triomphales qui devaient si heureusement couronner leur carrière !

Pourquoi faut-il, hélas, que les rangs des grands hommes de la guerre s'éclaircissent chaque jour ! Maunoury, Fayolle, Foch, Joffre, hier encore le Général Ferrie, enlevé si prématurément à l'admiration unanime que professait la famille polytechnicienne pour celui en qui elle aimait à saluer le type accompli de l'officier d'arme savante. Ce n'est pas sans une profonde mélancolie que nous voyons disparaître un à un ceux qui étaient comme le palladium de la patrie. Il semble que la mort devrait longtemps hésiter devant ces hommes qu'a déjà immortalisés l'histoire, devant ces héros dont s'honore le Panthéon de nos gloires nationales.

Au moment où la France, jusque dans le plus humble de ses hameaux, rendait hommage en des monuments commémoratifs aux victimes de la guerre, il était naturel que l'École fixât elle aussi dans le marbre et le bronze le souvenir de ceux de ses fils tombés au service de la patrie. Elle n'y manqua pas.

Le 24 octobre 1925, nous étions réunis à nouveau dans la cour de l'École autour des plus hautes autorités du pays pour voir apparaître sous nos yeux, dans sa simplicité et sa noblesse, le monument élevé par MM. Umbdenstock et Segoffin à nos 880 morts. Tour à tour M. le Général Archinard, président du Comité, M. le Maréchal Foch, président de la cérémonie, M. le Général Thomas, commandant l'École et M. Painlevé, Président du Conseil et Ministre de la Guerre, saluèrent en des discours enflammés la mémoire des X tombés dans les combats. Ils avaient ajouté ainsi, disait-on, « aux pages les plus glorieuses de l'histoire de l'Ecole, une page nouvelle dont aucune autre ne saurait surpasser la grandeur et l'éclat ». Sous la diversité des paroles, c'était le même hommage rendu aux vertus dont ces hommes avaient puisé les principes ici même et qui les avaient guidés, dans les voies de l'honneur et du devoir, jusqu'au suprême sacrifice.

Nous étions réunis encore dans cet amphithéâtre le 14 novembre 1928 pour célébrer le centenaire de la naissance d'un Antique éminent entre tous, Charles de FREYCINET, qui termina son existence au Sénat.

Quelle magnifique carrière fut la sienne, depuis les temps lointains de la Révolution de 1848 où, élève à l'École, il se mettait avec quelques camarades à la disposition du Gouvernement provisoire et travaillait au rétablissement de l'ordre dans la rue grâce au prestige de l'uniforme, jusqu'aux heures douloureuses de 1870-1871 qui le trouvaient aux côtés de Gambetta participant à la défense nationale et jusqu'à celles plus récentes de 1916 où, comme Ministre d'Etat, il mettait une fois de plus au service du pays sa vive intelligence, sa grande expérience et sa souveraine sagesse, depuis son Ministère des Travaux publics qui vit naître le grand programme de travaux auquel son nom reste justement attaché, jusqu'à celui de la Guerre, où, pendant cinq années, il travailla si utilement à la réorganisation militaire du pays, et à celui des Affaires Étrangères qui fut témoin de l'ébauche de l'alliance franco-russe, depuis ses premiers écrits où le jeune ingénieur des Mines s'abandonnait aux méditations qui nous ont tous tentés à l'aube de nos carrières, jusqu'à ses œuvres de l'âge mûr et de la vieillesse — il travaillait encore à 94 ans — où, à l'occasion de l'analyse, de la mécanique, de la géométrie et de la cosmogonie, il écrivait sur la philosophie de la science des pages d'un irrésistible attrait.

On l'a dit avec raison en cette séance émouvante du 14 novembre 1928, il nous a « laissé l'ineffaçable souvenir d'une grande figure très purement polytechnicienne ». L'École doit le « révérer comme une des incarnations les plus hautes de son esprit idéaliste et réalisateur».

J'eus encore la bonne fortune, comme beaucoup d'entre vous, d'assister aux cérémonies diverses qui marquèrent, en ces années dernières, le rajeunissement de notre vieille École : 9 juin 1928, pose de la première pierre du pavillon Foch; 15 juin 1930, mise en service de ce pavillon; 30 décembre de la même année, inauguration de l'escalier d'honneur.

A chaque fois que nous revenions en ces lieux, nous ressentions peut-être une certaine mélancolie à voir disparaître peu à peu les anciens paysages dont nos yeux de vingt ans avaient gardé l'ineffaçable souvenir, mais en même temps notre âme tressaillait d'allégresse à la pensée que l'École offrirait désormais à ses élèves un cadre, un foyer, des instruments de travail dignes de leur science et de leur jeunesse.

Enfin, mes chers camarades, si vous voulez bien faire le compte avec moi de toutes les fois qu'il m'est advenu de franchir encore le seuil de l'École, soit pour assister aux réunions de son Conseil de la personnalité civile auquel j'appartiens depuis vingt ans, soit pour prendre part à ses fêtes : concerts du Gêné, points gamma, déjeuners de promotion et autres, il vous plaira sans doute de convenir qu'au travers d'une vie qui connut par ailleurs sa part d'agitations et de soucis, je suis demeuré fidèle à l'École. Et tout à l'heure, en entrant ici, n'eût été l'appareil solennel qui m'entourait, j'aurais pu pour un peu m'imaginer que j'y venais encore, mon carton-pierre sous le bras, pour y entendre les doctes enseignements de l'éminent physicien qui nous initiait naguère aux secrets de la thermodynamique, de l'électricité et de l'optique.

Pourtant, quarante années ont passé depuis. J'appartiens à la promotion 90. Je voudrais en quelques brefs propos la situer dans le temps.

Elle occupe, si je puis ainsi parler, une position intermédiaire. En effet, elle est précédée de 37 promotions dont l'annuaire nous donne les noms de leurs anciens élèves encore vivants, et 40 autres l'ont suivie à ce jour.

J'aperçois ici quelques visages amis qui la représentent avec moi. Avec eux ma pensée va nécessairement vers un de nos distingués camarades qui nous a quittés brusquement il y a quelques semaines et dont notre promotion porte le deuil, Louis Loucheur.

Comme tous les hommes politiques, il a eu ses admirateurs et ses détracteurs. Ce que je veux dire seulement, c'est qu'il fut un X accompli, combien de camarades a-t-il obligés au long de sa route, un grand Français ayant l'orgueil de son pays au cours des conversations et des tractations internationales auxquelles il fut activement mêlé depuis quinze ans, un magnifique homme d'action ardent, audacieux, résolu.

J'aimais à l'appeler un « comprimé d'action ». Il était d'autant plus confiant et mieux inspiré que la situation était plus difficile et l'heure plus critique. Je me le rappellerai toujours dans diverses circonstances angoissantes de la guerre, notamment au matin de la Conférence de Doullens, alors que les nouvelles venues du front étaient si mauvaises. J'étais allé le voir pour lui porter certaines informations. Je le trouvai dans son cabinet, tout trépidant, vibrant, enthousiasmé de vivre une grande journée historique, si dure qu'elle dût être.

Le soir, il rentrait de Doullens ayant gardé la note originale écrite de sa main sous la dictée de Clemenceau qui consacrait le principe de l'unité de commandement sous les ordres de Fooh. Archive de guerre singulièrement émouvante qu'il montrait depuis non sans fierté.

J'adresse à sa mémoire le salut de la promotion 90 auquel je suis assuré que vous voudrez vous associer.

Pendant notre séjour à l'École, le Général Borius la commandait et Mercadier était directeur des études. Leur nom survit aujourd'hui dans le matériel en usage.

Parmi les professeurs d'alors, deux surtout émergeaient : Joseph Bertrand et Faye. Ils étaient nés en 1822 et 1814. C'étaient pour nous des hommes d'un autre âge. Nous avions pour leurs cheveux blancs le respect de jeunes conscrits en admiration devant d'aussi prestigieux antiques.

Joseph Bertrand était encore tout auréolé de son étonnante précocité de jadis. A 11 ans, vous le savez, il avait suivi comme auditeur bénévole le cours de mathématiques de l'École. Il y était entré à 17 ans, déjà docteur es sciences. Il y avait professé à 34 ans, déjà membre de l'Académie des Sciences. C'était merveille pour nous d'assister, à travers des improvisations non toujours dépourvues de surprises, aux derniers cours professés par ce puissant génie qui avait, par son Traité d'Analyse, fait accomplir des progrès manifestes au calcul différentiel et au calcul intégral.

Faye de son côté nous révélait, en ses leçons d'astronomie et de géodésie, les magnifiques découvertes qu'il avait faites autrefois dans le domaine du système solaire, des étoiles et des comètes. Si j'en crois les malicieuses séances des Ombres d'alors, il nous enseignait à mesurer la parallaxe des étoiles ou telle autre caractéristique du monde astronomique avec une approximation portant sur une décimale que je me ferais scrupule de rappeler ici.

Dans le corps enseignant de l'époque, de grands savants encore : Résal et Sarrau pour la mécanique, Cornu et Potier pour la physique, Jordan à côté de Joseph Bertrand pour l'analyse, Gal et Grimaux pour la chimie, le Colonel Mannheim pour la géométrie, Mannheim dont le nom est dignement porté aujourd'hui par son fils, membre de notre Comité.

Parmi les examinateurs de sortie, à côté du doux Rouché, père de notre excellent camarade, le distingué directeur de l'Académie nationale de musique et de danse, quelques noms dont le souvenir nous fait encore frémir à distance, tels Moutard et Moutier.

Au nombre des répétiteurs de l'époque, des hommes qui ont incarné dans la science de notre temps : Appell, Becquerel, Haag, Humbert, Le Chatelier, Picard, Henri Poincaré, Vieille; plusieurs vivent encore; nous les entourons de notre respect et de notre gratitude.

Q. de B. nous enseignait le dessin, avec « son œil dans la nature ». Brancourt, vêtu d'une longue redingote lui tombant sur les talons, coiffé d'un magnifique haut de forme, une longue chambrière à la main, régnait au manège du Panthéon. Malheur à l'Élève à qui le sort désignait le cheval Figaro; il était sûr de rapporter de la reprise une bonne courbature, si même il ne faisait connaissance avec les justes lois de la mécanique qui veulent qu'une force appliquée à un corps déterminé lui fait décrire dans l'espace une courbe dont je ne veux pas m'essayer à rappeler ici la formule exacte.

C'était aussi le temps où M. Fisher nous initiait aux mouvements compliqués de la valse à trois temps et des majestueux lanciers; le fox-trott n'était pas encore né. J'entends toujours les sons de la ritournelle guidant dans leurs évolutions les couples tourbillonnants, cependant que, pour mieux assurer leurs pas, ils les scandaient à haute voix : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Je m'excuse, mes chers Camarades, d'avoir évoqué ces menus faits. Ils cadrent mal peut-être avec la solennité de cette réunion. N'est-ce pas d'eux tous cependant qu'est tissée la trame des souvenirs qui nous enveloppent et qui, en de douces heures d'abandon comme celle-ci, nous ramènent aux temps heureux de notre jeunesse.

Je me félicite d'autant mieux de leur être resté fidèle qu'au lieu de vivre dans le milieu polytechnicien comme beaucoup d'entre vous qui ont suivi leur voie normale, j'en suis sorti. Disons, si vous le voulez, que j'ai mal tourné.

Pourtant je ne le regrette pas et vous me permettrez bien, suivant en cela l'exemple de mes prédécesseurs à cette place, de vous parler de la carrière où s'est exercée mon activité. Me taire pourrait me faire apparaître comme n'en ayant pas la fierté. Ce serait contraire à mon sentiment.

Oh ! rassurez-vous, je sais trop ce que je dois aux convenances et aux règles qui dominent une assemblée comme la nôtre pour m'abandonner à des propos dont certaines consciences pourraient prendre ombrage. La politique, comme toutes les activités humaines, plus que d'autres peut-être, comporte ses excès, ses abus et ses outrances. Vue de haut et dans l'idéal, elle est tout de même l'art, ou la science, appelez-la comme vous voudrez, de la conduite des peuples et de l'administration des cités. Depuis qu'il y a des hommes et qui vivent en société, il faut bien qu'ils se donnent des gouvernements et fatalement, l'agora et le forum hier, la place publique aujourd'hui, retentissent du bruit de leurs disputes.

L'Ecole n'y fut pas toujours insensible. Elle participa naguère à certains grands faits de notre histoire intérieure.

N'est-elle pas née au cœur de la tourmente révolutionnaire, et lorsque le Comité de Salut public, sous l'inspiration des grands savants penchés sur son berceau, lui donnait ses premières assises sous le nom d' « École centrale des Travaux publics », n'était-ce pas pour assurer au pays à la fois un corps d'ingénieurs chargés de réédifier dans nos provinces désorganisées par trop de troubles économiques et sociaux un solide réseau routier et d'innombrables ouvrages d'art, et aussi, une pléiade de jeunes officiers d'artillerie et du génie appelés à porter au plus haut point la valeur de nos armes techniques dans les cohortes victorieuses traversant les capitales de l'Europe aux grands jours de l'épopée impériale.

Par ses origines, son mode de recrutement, son régime intérieur, l'École a toujours nourri des sentiments démocratiques. Les idées libérales trouvèrent en elle un refuge assuré. Elle bouda volontiers les régimes de force qui s'imposèrent au pays.

La Restauration la licencia à deux reprises, à son origine et à la veille de disparaître. C'est ce qui amena un certain nombre d'élèves à jouer, aux journées de juillet 1830, le rôle que magnifia Lafayette dans son ordre du jour d'août : « Il n'est aucun citoyen qui ne soit pénétré d'admiration, de confiance, je dirai même de respect à la vue de ce glorieux uniforme de l'École Polytechnique qui, dans un moment de crise, a fait de chaque individu une puissance pour la conquête de la liberté et le maintien de l'ordre public. »

L'Ecole fit encore son apparition sur les barricades en 1832, 1833 et 1834.

A la Révolution de février 1848, elle joua un rôle important de médiation entre le peuple et l'armée auquel Lamartine a rendu hommage en saluant dans l'École « une milice des jours de crise, à qui sa jeunesse donnait ascendant sur le peuple et sa discipline autorité sur les masses ».

Le 18 brumaire l'avait trouvée rétive. Le 2 décembre ne reçut pas chez elle un meilleur accueil. On sait que les « petits architectes » se montraient avares de vivats au cours des défilés auxquels ils participaient alors.

Depuis que notre pays s'est rallié définitivement au régime qui a inscrit au frontispice de ses lois la belle devise « liberté, égalité, fraternité », l'École vit loin de la politique. Elle a raison. Elle ne gagnerait rien, elle perdrait même beaucoup à laisser mêler les bruits du dehors à ses études désintéressées, à son haut et noble enseignement.

Mais si aujourd'hui elle apparaît à l'opinion sous une certaine figure, si, aux revues du 14 juillet et du 11 novembre, la foule se sent portée d'instinct vers elle lorsque, sous son uniforme aux couleurs sombres, son bataillon défile en tête de l'armée, elle le doit sans doute aux souvenirs persistants dans l'âme populaire d'une période héroïque déjà lointaine.

Est-ce à dire, comme beaucoup le pensent, qu'il y ait entre la formation qu'on reçoit à l'École et la pratique de la politique une antinomie profonde ?

Pour ma part, je ne le crois pas, et, au risque de paraître à certains d'entre vous me faire le défenseur d'un paradoxe, je dis que l'enseignement polytechnicien doit prédisposer plus heureusement et plus efficacement que bien d'autres préparations aux disciplines de la vie publique. Je dis que les qualités développées en nous par l'École sont de nature à orienter les esprits vers la conception d'une politique plus dégagée de l'ambiance égoïste et terre à terre où l'on n'a parfois que trop de tendance à la vouloir retenir, plus rationnelle, plus élevée aussi, et qu'un Polytechnicien est tout naturellement fort propre à devenir, sans trop avoir à forcer sa nature, un homme politique dans la meilleure acception du mot.

Un des nôtres, et non des moindres, qui, parti du vieux collège de Navarre, siège aujourd'hui sous la coupole du Palais Mazarin, entendant nous démontrer par là que l'amour désintéressé des mathématiques ne saurait rien avoir d'exclusif et qu'il n'est pas incompatible en tout cas avec le goût des belles lettres, M. Marcel Prévost, l'éminent écrivain, le prestigieux romancier à la plume élégante, spirituelle et tendre, s'est appliqué dans une graphie charmante et cordiale consacrée à l'École, à dégager les caractéristiques qui selon lui déterminent l'esprit polytechnicien.

Il les ramène à trois principales.

Tout d'abord, c'est la qualité du travail que l'on fournit à l'École, « la foi dans sa puissance irrésistible et la méthode pour apprendre le plus de choses dans le moins de temps possible et retenir ce qu'on a appris ».

C'est ensuite l'intelligence « collective » qui se dégage, dans ce creuset ardent et toujours en fusion, au contact permanent de tous ces jeunes esprits curieux et éveillés, pris dans l'élite de notre jeunesse intellectuelle, aux facultés variées et diverses, aux personnalités souvent opposées et qui s'affrontent parfois, mais qu'unit cependant, et contient sous une même discipline une égale compréhension des mathématiques.

C'est elle, comme il le dit fort bien, qui « les contraindra à exiger la rigueur des raisonnements, à détester la fausse éloquence, l'exagération dans l'expression des sentiments, à prendre pour règle et pour exemple de la vie les lois même de la nature ».

Enfin, c'est ce que Marcel Prévost appelle, dans un terme d'un saisissant raccourci, « l'esprit grégaire », c'est-à-dire un esprit de corps qui ne se rencontre peut-être nulle part aussi profond, aussi tenace, aussi absolu que chez le Polytechnicien. Orgueil de caste, a-t-on pu dire avec quelque semblant de raison, mais orgueil somme toute légitime, parce qu'il se fonde avant tout sur des sentiments parfaitement et uniquement désintéressés, sur cette égalité qui ne reconnaît chez nous que le droit de l'esprit et du savoir et qui permet à l'effort individuel de se développer sans contrainte dans le sens de la collectivité, sur cette fraternité aussi que ni les dissentiments privés, ni les rancunes personnelles ne sauraient amoindrir, qui font de l'École une sorte de démocratie idéale d'où elle tire le secret de cette puissance attractive qu'elle n'a jamais cessé d'exercer à travers tous les changements sociaux sur les jeunes intelligences.

Or, je vous le demande, ces vertus polytechniciennes qu'avec son sens aigu de délicat psychologue et de profond analyste Marcel Prévost a su si bien dégager, ne sont-elles pas précisément susceptibles de servir un homme politique, je veux dire celui qui entend consacrer, en dehors de toute autre préoccupation personnelle, le meilleur de son activité et tout son dévouement au gouvernement de l'État ?

Les directives reçues à l'École ne sont-elles pas une harmonieuse préparation à celles qui sont nécessaires à la conduite de la vie politique ? Non certes cette politique comme la définissait d'Alembert qui, dans une formule au tour paradoxal et très XVIIIe siècle, disait que « l'art de la guerre est l'art de détruire les hommes comme la politique est celui de les tromper », mais bien la politique dans ce qu'elle a de plus noble qui est d'éclairer et de conduire les peuples.

N'est-il pas dès lors opportun de souhaiter, pour ceux à qui incombe cette haute et difficile mission, de posséder la foi dans le travail discipliné, ordonné et méthodique, l'intelligence éclairée et élargie par l'étude des sciences exactes, l'horreur de la fausse éloquence qui se satisfait de mots à défaut d'idées, le souci constant de la solidarité qui doit exister entre tous les membres d'une Société et enfin la fierté de lui appartenir, tout cela que procure précisément à ceux qui y ont vécu, dans l'atmosphère d'un labeur joyeux et librement consenti, notre École Polytechnique.

Aussi n'est-il pas surprenant que parmi nos hommes d'État qui ont consacré au pays tout ce qu'ils pouvaient avoir d'éloquence, d'intelligence et de courage se retrouve un nombre respectable de Polytechniciens, eu égard à l'importance numérique qu'ils occupent dans la nation.

J'ai eu notamment la curiosité de rechercher dans la liste des anciens élèves qui ont présidé les 61 Assemblées générales de notre Société depuis son origine la part faite aux ministres, sénateurs ou députés. J'y ai relevé vingt noms, soit près du tiers, proportion fort appréciable vous voudrez bien en convenir.

Aussi bien, semble-t-il que parmi les jeunes générations sorties de l'École s'affirme de plus en plus la préoccupation des intérêts généraux de la nation, en dehors et au-dessus des soucis exclusivement professionnels. J'ai plaisir à lire tous les mois dans X-Information le compte rendu des réunions de nos camarades où se discutent les grandes questions posées devant l'opinion, il y a quelques années celle de la crise monétaire et financière, aujourd'hui celle de la crise économique. J'avoue qu'étant appelé à voir traiter ces mêmes matières dans d'autres milieux et à pouvoir établir ainsi des comparaisons, je suis heureux de constater le sérieux, la gravité, la technicité, l'idéalisme, avec lesquels elles sont envisagées dans nos Comités. C'est la confirmation de ce fait que la formation polytechnicienne est parfaitement adaptée, quoiqu'il en puisse paraître, à la pratique de la vie publique envisagée surtout dans ses aspects économiques et sociaux qui, il faut bien le dire, tendent à supplanter de plus en plus, dans notre vie actuelle, les préoccupations purement politiques.

Pour ma part, mes chers camarades, j'ai le sentiment d'avoir puisé dans mon éducation polytechnicienne, dans les connaissances, les règles et les principes acquis auprès des maîtres éminents dont j'évoquais tout à l'heure le souvenir, le meilleur des disciplines de ma vie publique. Si quelques succès me sont advenus, j'en fais hommage aujourd'hui à notre vieille École et je lui en adresse le plus reconnaissant merci.

Puisse-t-elle longtemps encore, puisse-t-elle toujours, au sommet de la montagne inspirée dont les pentes adoucies dominent par delà la Seine l'antique et fière Lutèce, le cœur de la France, voir brûler le pur foyer où les futures générations de jeunes Français viendront à leur tour allumer le flambeau de docte science et de patriotisme fervent qui doit continuer à éclairer notre pays de sa flamme toujours renouvelée.

Cette allocution, que l'assemblée a écoutée avec la plus vive attention et de fréquentes marques d'approbation, a été saluée, à la fin, d'applaudissements chaleureux.

Médaille commémorative en l'honneur de Albert Lebrun,

à l'occasion de son élection à la présidence de la République (1932)

(C)

Photo Collections Ecole polytechnique

Voir des commentaires sur cette médaille et de nombreuses autres dans

:

Bulletin de la SABIX,

numéro 40, octobre 2006

| | |

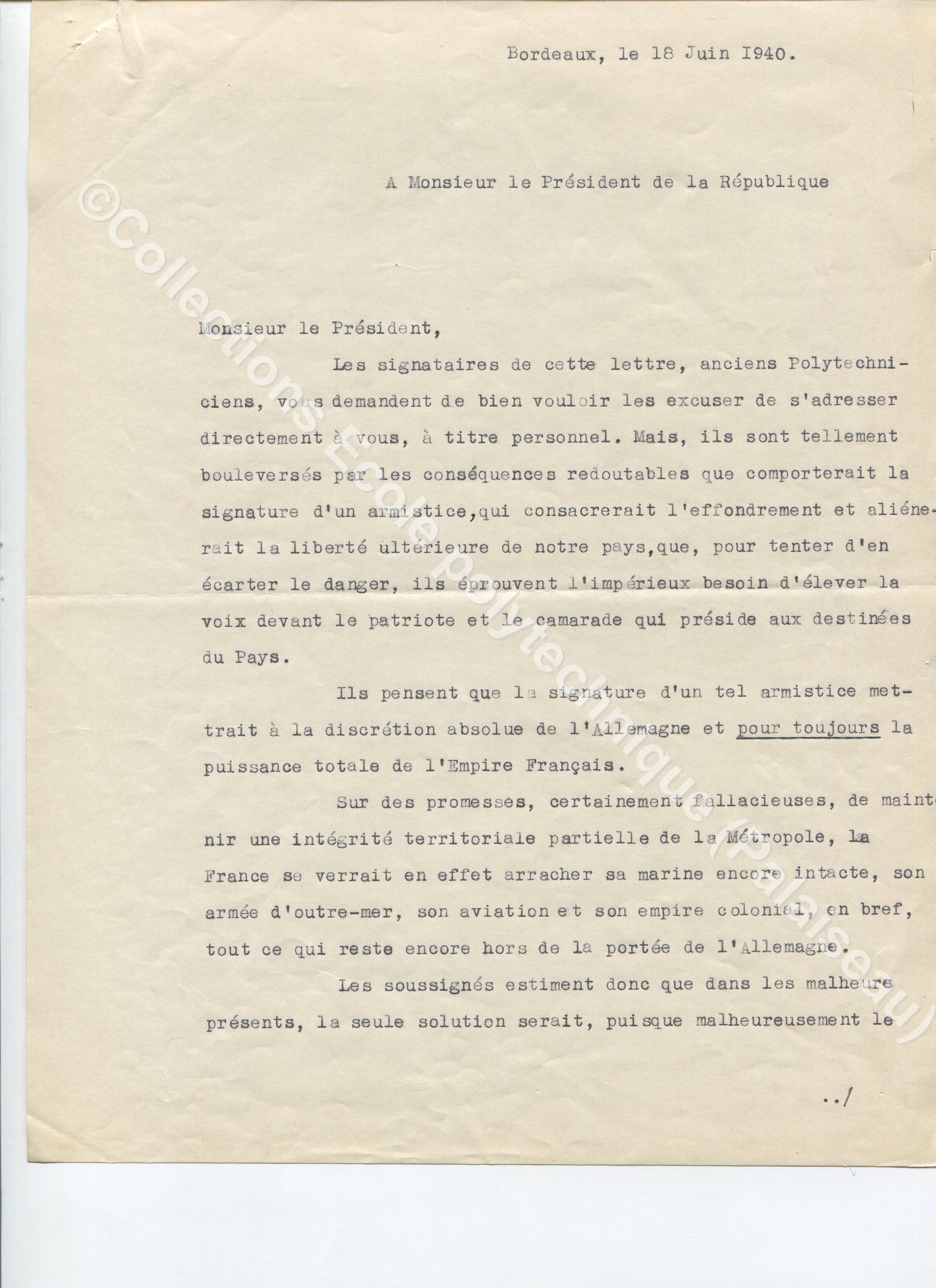

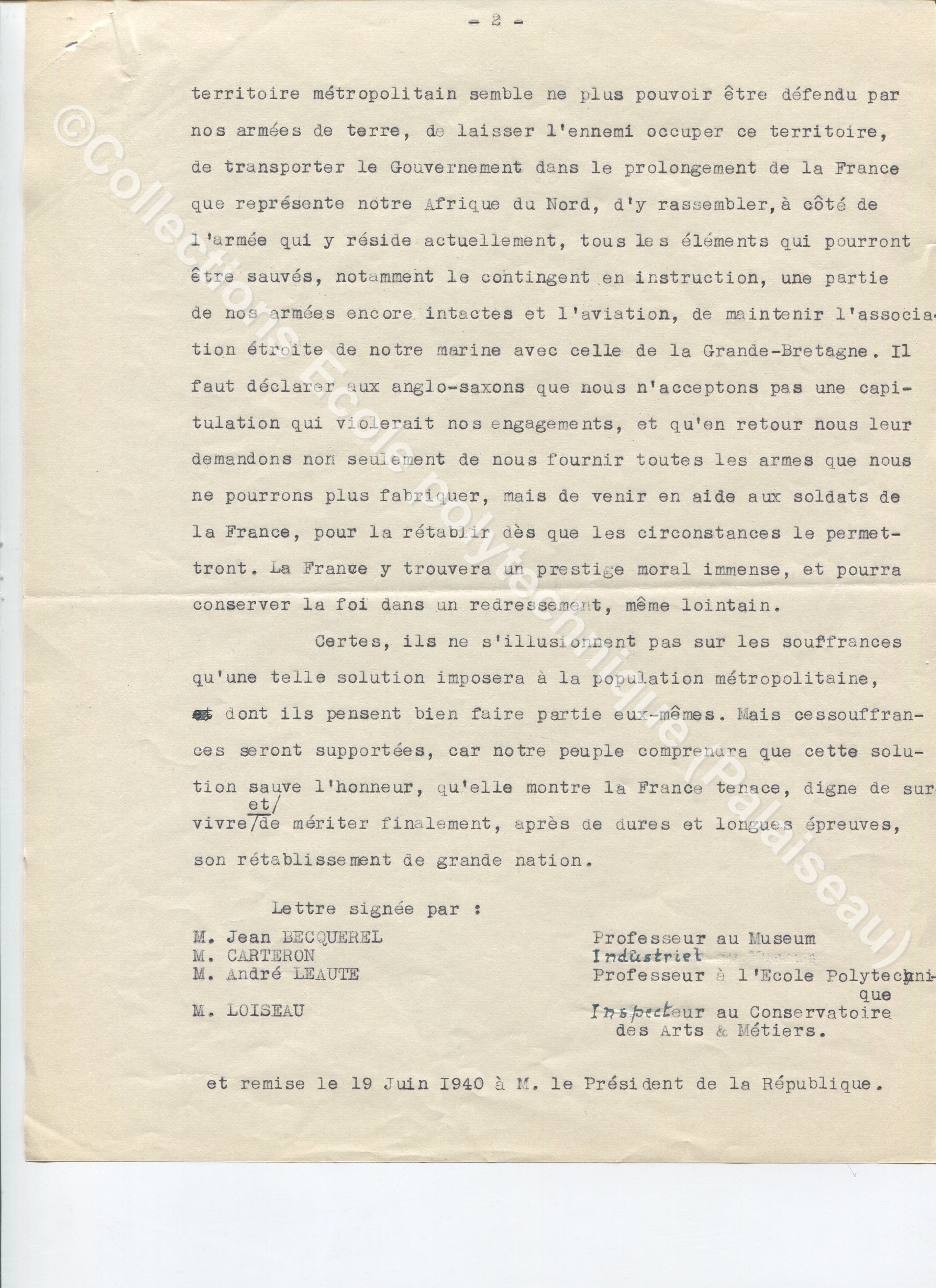

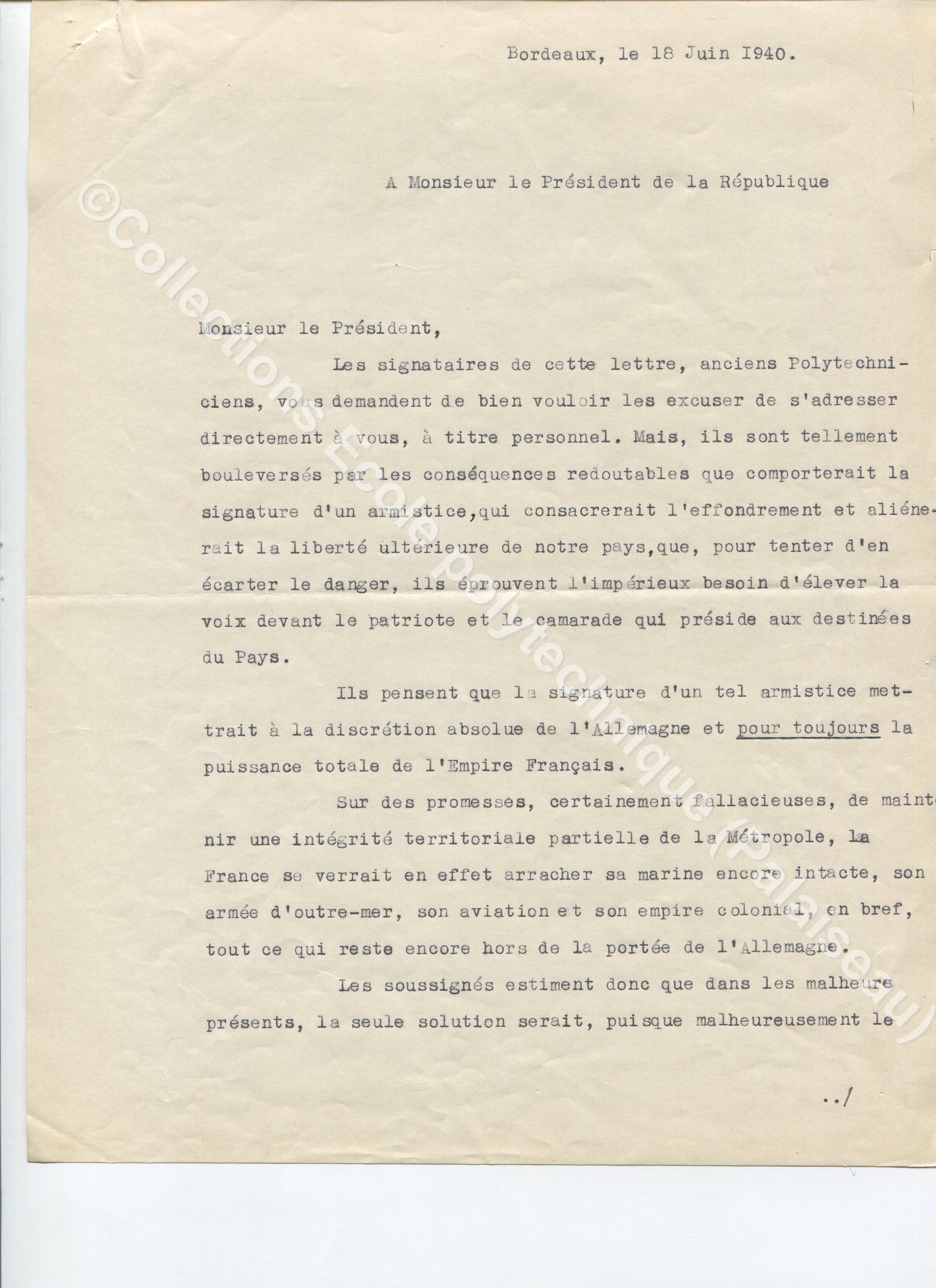

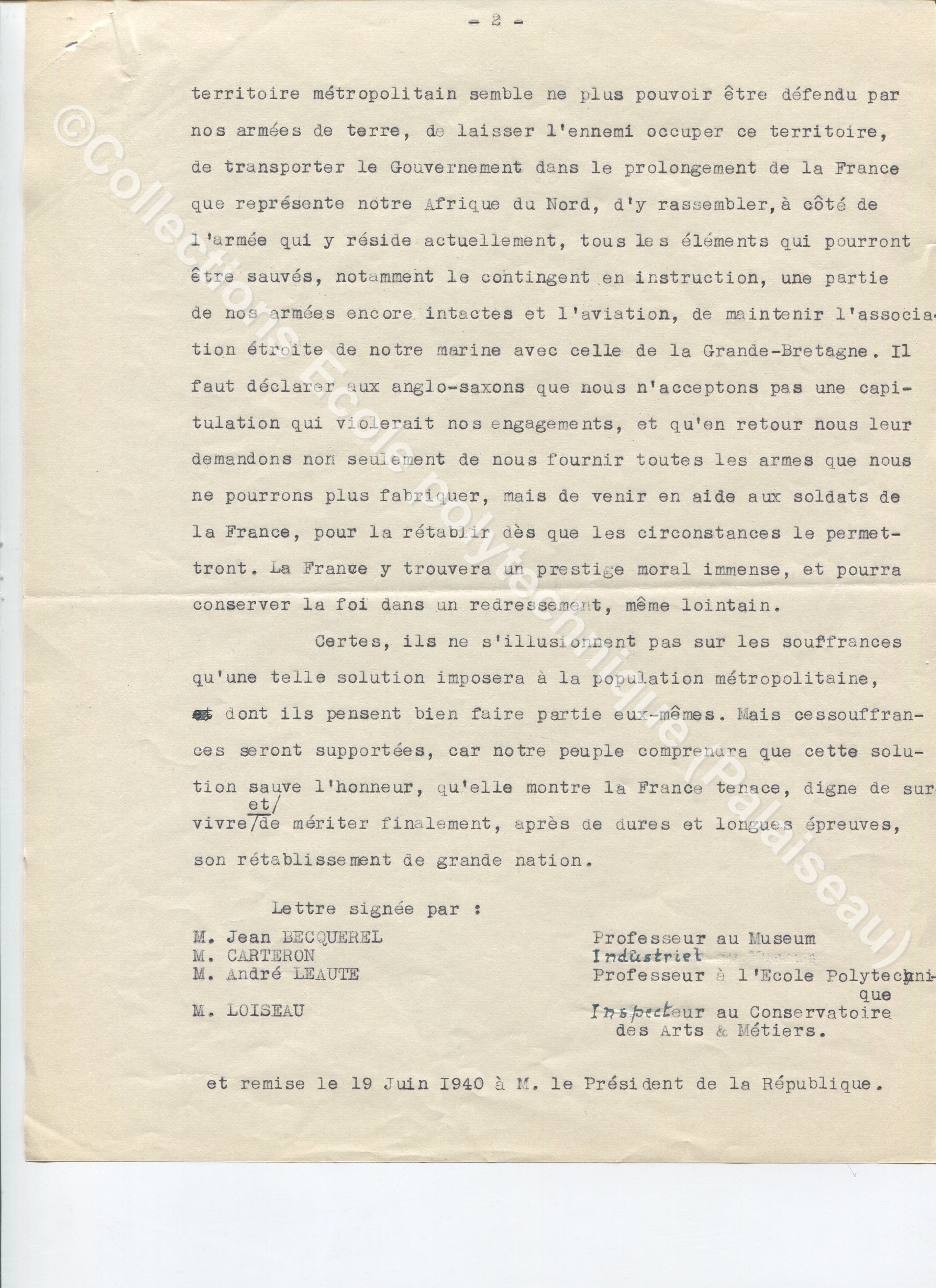

Lettre de 4 polytechniciens à Albert Lebrun, remise le 19 juin 1940

Le 19 juin 1940, quatre polytechniciens, Jean Becquerel, Carteron, André Léauté et Loiseau remirent à Albert Lebrun, encore président de la République pour quelques jours, une lettre appelant à refuser l'armistice avec les allemands et à poursuivre le combat. Cette lettre est datée du 18 juin 1940, jour de l'appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC.

Cette lettre est conservée dans la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique

Cliquer sur la lettre pour agrandir

ou voir la lettre en PDF