COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 12 décembre 2007)

|

Résumé.

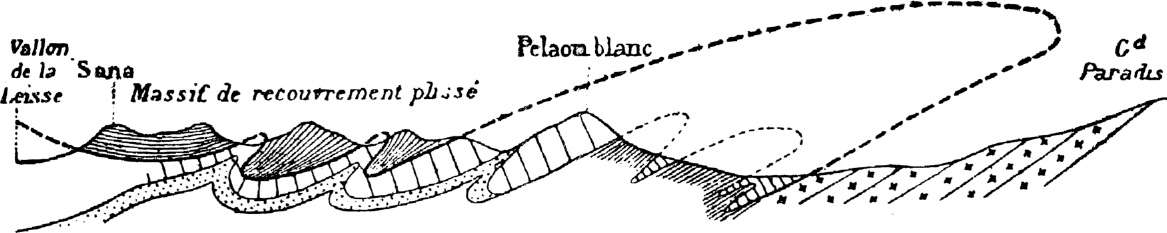

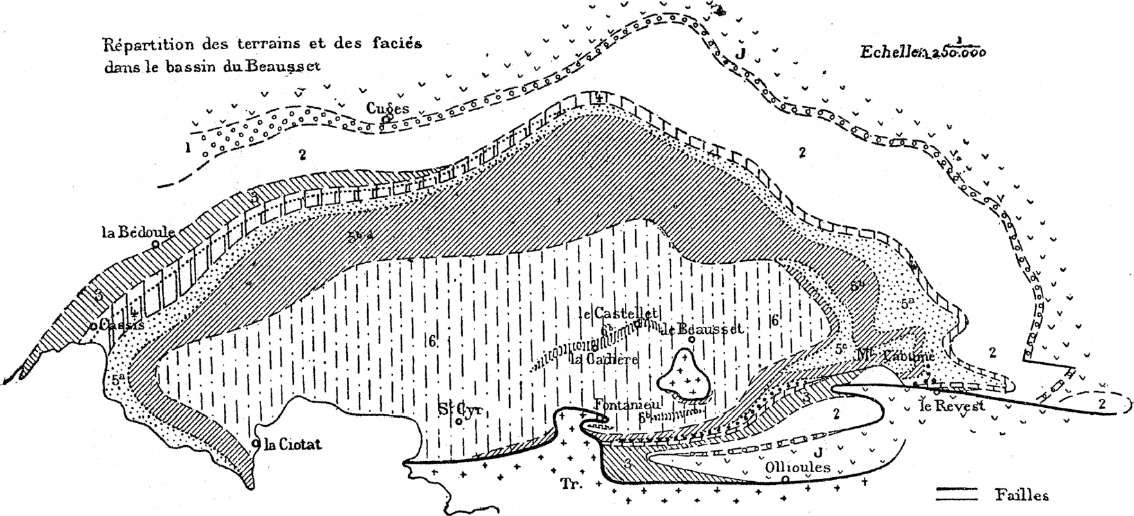

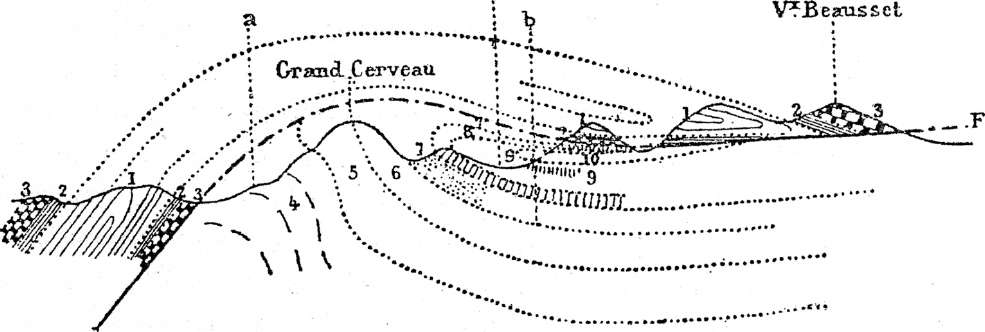

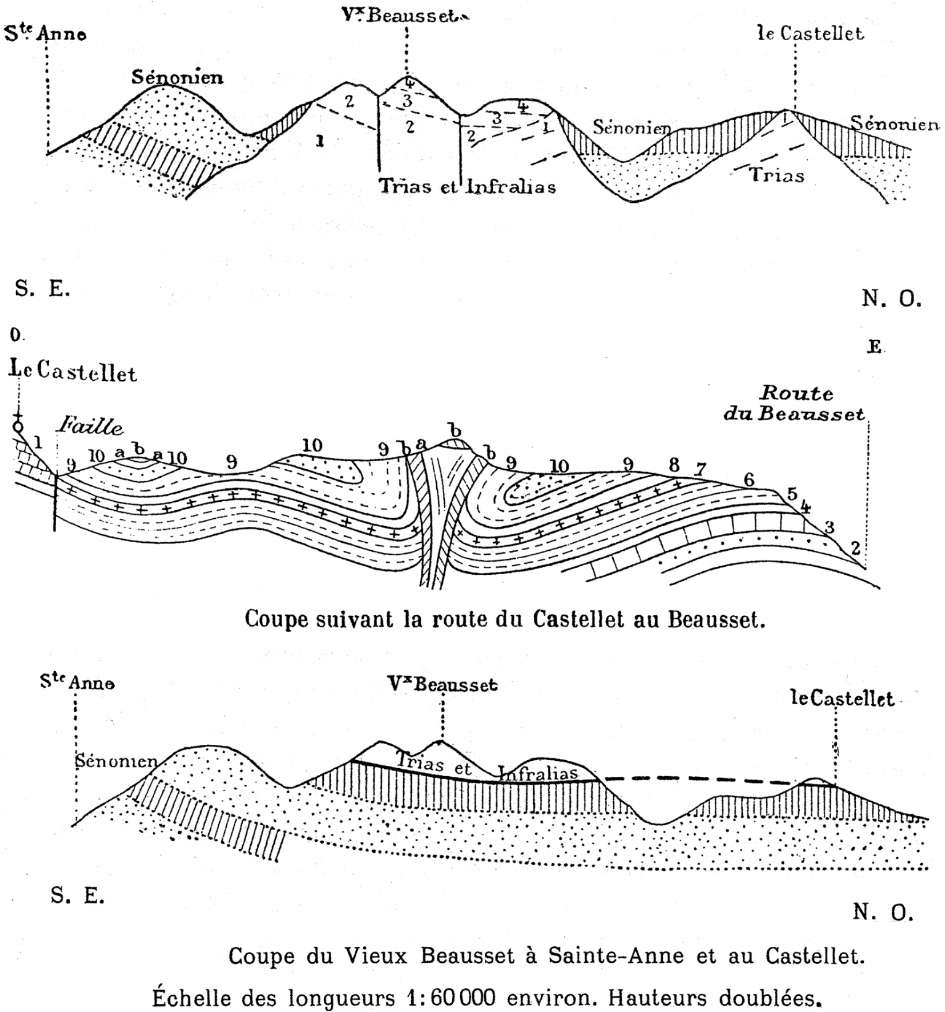

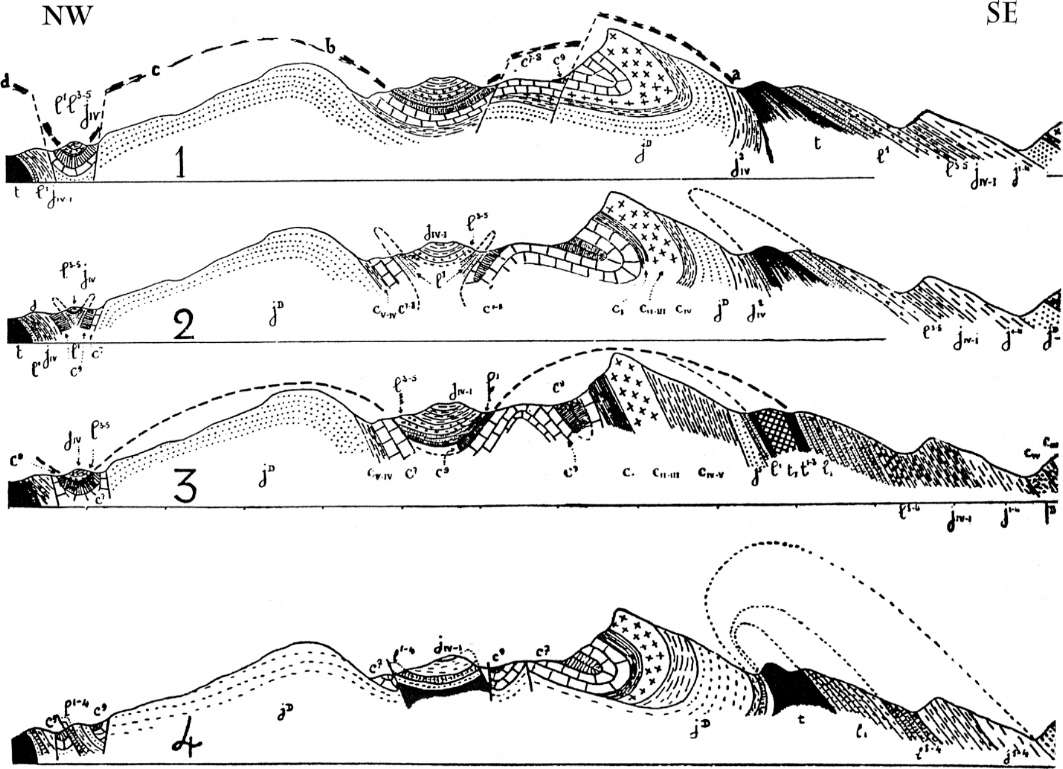

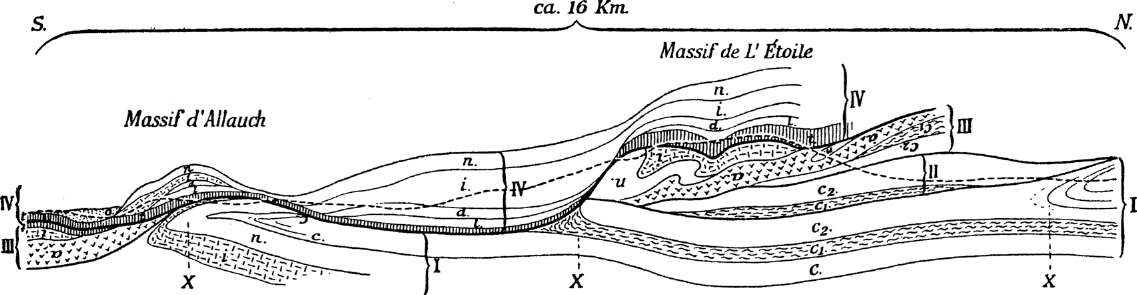

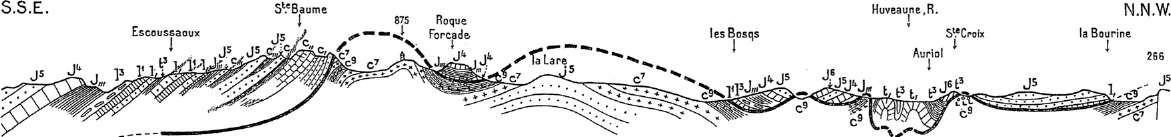

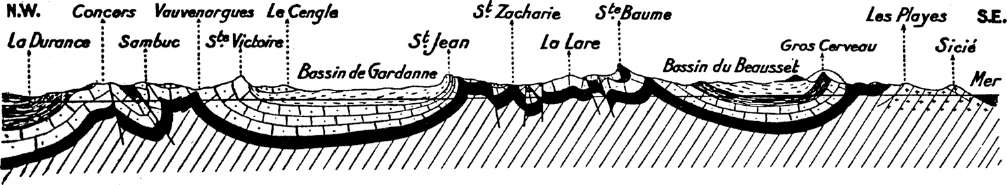

La « nouvelle tectonique », remplaçant celle des « soulèvements », est inaugurée par le génie inventif de Marcel Bertrand, découvrant les « nappes de recouvrement » dans la chaîne alpine (chap. 1). Élevé dans un milieu familial riche en personnalités intellectuelles, il est admis à Polytechnique (chap. 2) et se retrouve ingénieur des mines à Vesoul (chap. 3). Converti à la géologie, il va s'initier à la cartographie du Jura (chap. 4), tout en assurant ses responsabilités à Paris (Carte géologique, École des mines, Société géologique, plus tard Académie des sciences) (chap. 5). Résolvant brillamment le problème de Glaris, dans les Alpes suisses (chap. 6), il cartographie la zone de contact Schistes lustrés-Briançonnais dans les Alpes occidentales (chap. 7) et marque son passage en Andalousie puis en Algérie (chap. 8). Son oeuvre préférée concerne la Provence occidentale (chap. 9), où il découvre les charriages du Beausset, de la Sainte-Baume, d'Allauch et de l'Étoile, finalement réunis dans sa « grande nappe de recouvrement de Basse-Provence », dont l'essentiel reste admis, un siècle après. S'inspirant de son ami Edouard Suess, Marcel Bertrand aborde, de 1890 à 1900, avec une fortune variable, les grands problèmes de la géologie (chap. 10), établissant en particulier la succession cyclique des phénomènes tectoniques, magmatiques et sédimentaires dans les grandes chaînes. Avant d'évoquer la nuit intellectuelle qui précède son décès en 1907 (chap. 11), on essaye de percer la riche personnalité d'un homme exceptionnel, aimé de ses contemporains et de ses émules.

Mots-clés : Tectonique - nappes de charriage - cartographie géologique - Jura - Alpes - nappe de Glaris - Provence - dynamique terrestre - cycle orogénique.

Abstract.

The "new tectonics" which replaced the tectonics of "uplifts" began by way of the inventive genius of Marcel Bertrand, in his discovery of "nappes" in the Alps (chap. 1). With an exceptional family background and outstanding intellectual qualities (chap. 2), the young mining engineer was posted at Vesoul (chap. 3). Converted there to geology, he established himself through mapping work in the Jura (chap. 4), leading to the positions he held in Paris (Geological Survey, School of Mines, Geological Society, and finally the Academy of Sciences) (chap. 5). Following his brilliant resolution of the Glaris problem in the Swiss Alps (chap. 6), he mapped the contact zones of the Briançon schistes lustrés of the western Alps and traced his passage into Andalusia and then Algeria (chap. 8). His favourite work concerned western Provence (chap. 9), where he discovered the major overthrusts ("charriages" and "klippen") of Le Beausset, Sainte-Baume, Allauch, and l'Étoile, all synthesized in his "great overthrust of lower Provence", which remains largely accepted a century later. Inspired by his friend Eduard Suess, between 1890 and 1900, Marcel Bertrand addressed the great geological problems of his time with varying success (chap. 10). Among his main achievements was the establishment of the basic stages in the cycle of tectonic, magmatic and sedimentary phenomena of the great mountain chains. In advance of noting the intellectual darkness of the period preceding his death in 1907 (chap. 11), an effort is made to gain perspective on the rich personality of this exceptional man, beloved by his colleagues.

Key words: Tectonics - "nappes" - geological mapping - Jura - Alpes - Glaris "nappe" - Provence - earth dynamics - orogenic cycle.

|

-

I. Introduction

(L'aura de Marcel Bertrand)

II. La jeunesse de Marcel Bertrand

III. Marcel Bertrand, ingénieur des mines à Vesoul

IV. Travaux de jeunesse de Marcel Bertrand dans le Jura

-

A. La structure du Jura

B. L'incursion de Marcel Bertrand dans la stratigraphie du Jurassique

V. Marcel Bertrand à Paris (1878-1900)

-

A. Géologue au Service de la Carte géologique

B. Professeur à l'École des mines

C. À l'Académie des sciences

D. À la Société géologique

E. Aux Réunions extraordinaires de la Société géologique

F. La vie personnelle de Marcel Bertrand à Paris avant 1900

-

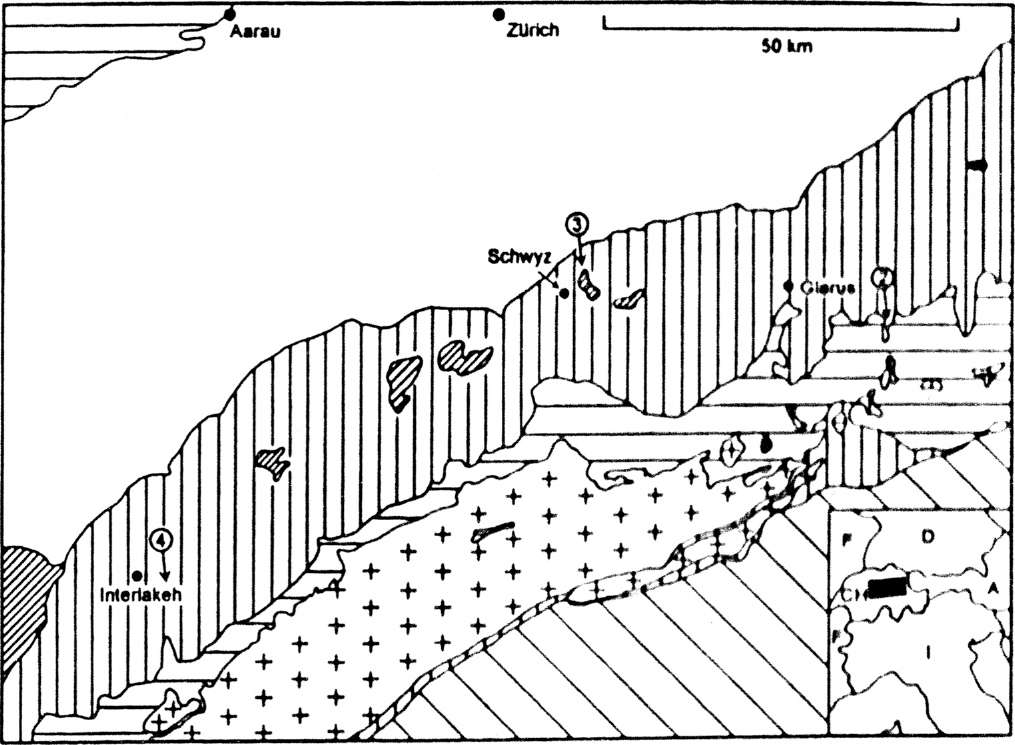

A. Les prémices du problème de Glaris

B. La genèse de l'hypothèse de Marcel Bertrand

C. Les hésitations de 1888 à 1900

D. La lente conversion d'Albert Heim

E. Marcel Bertrand dans l'Oberland bernois avec Henri Golliez

F. Les « phénomènes de recouvrement » de la Suisse : commentaires (Le problème des Préalpes romandes)

-

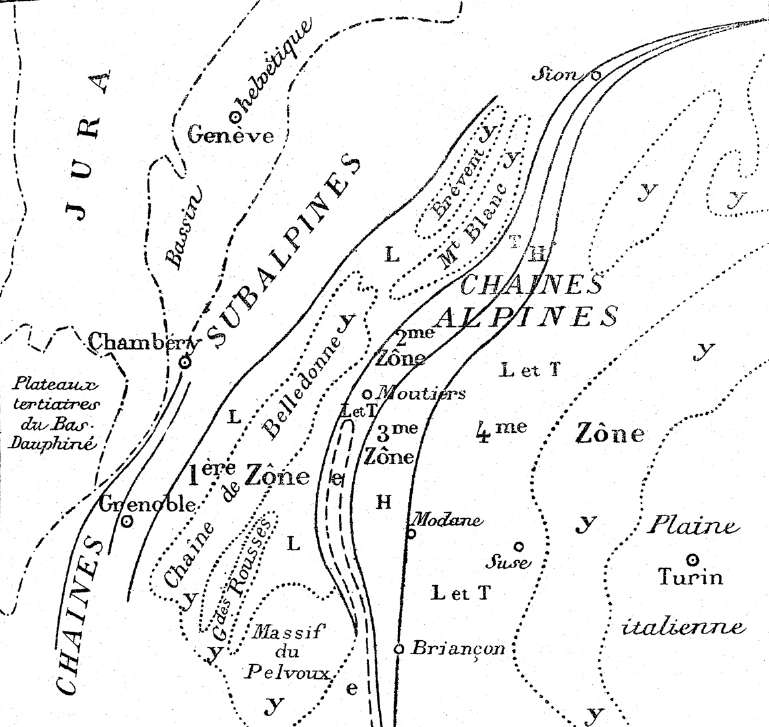

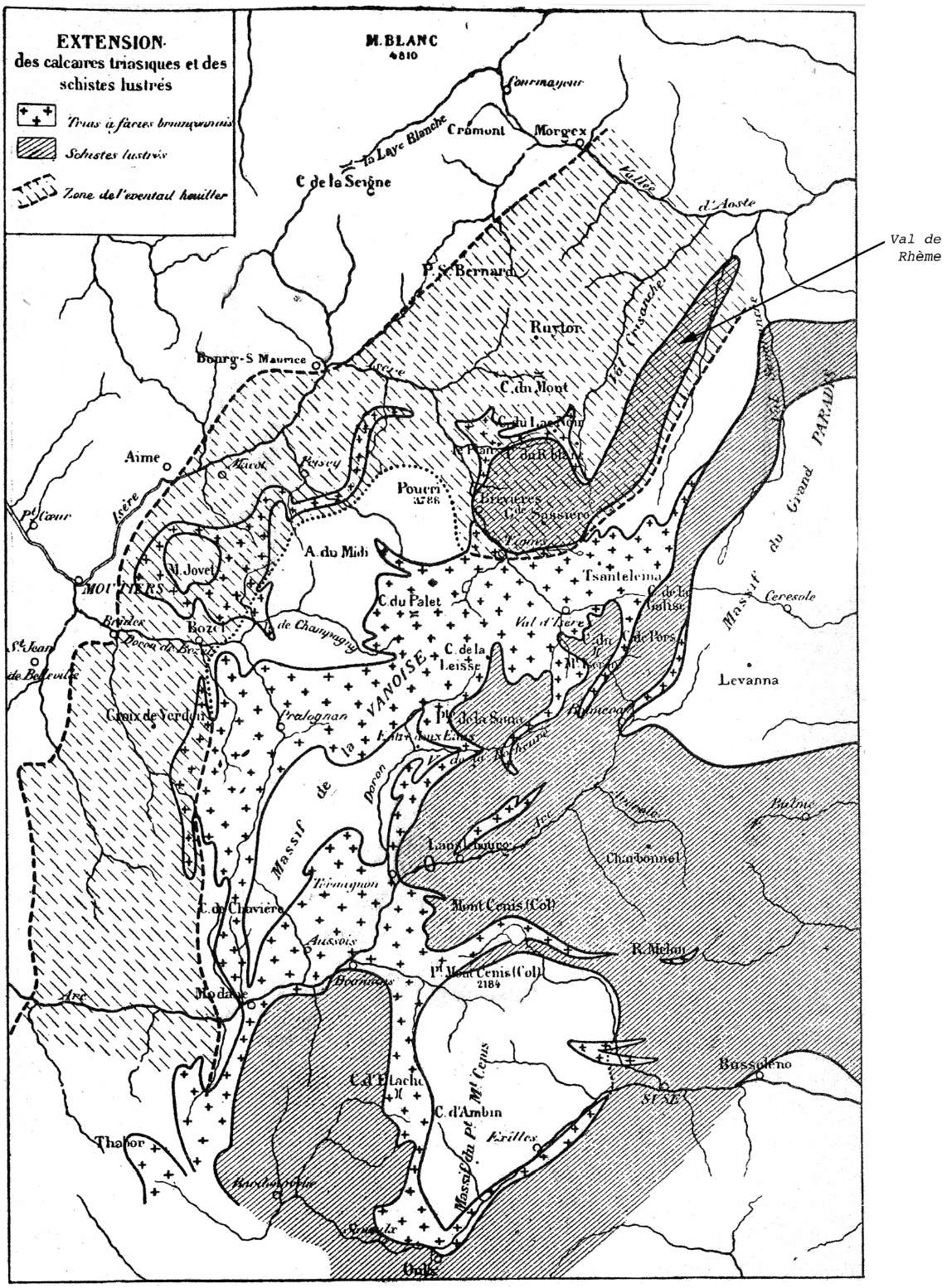

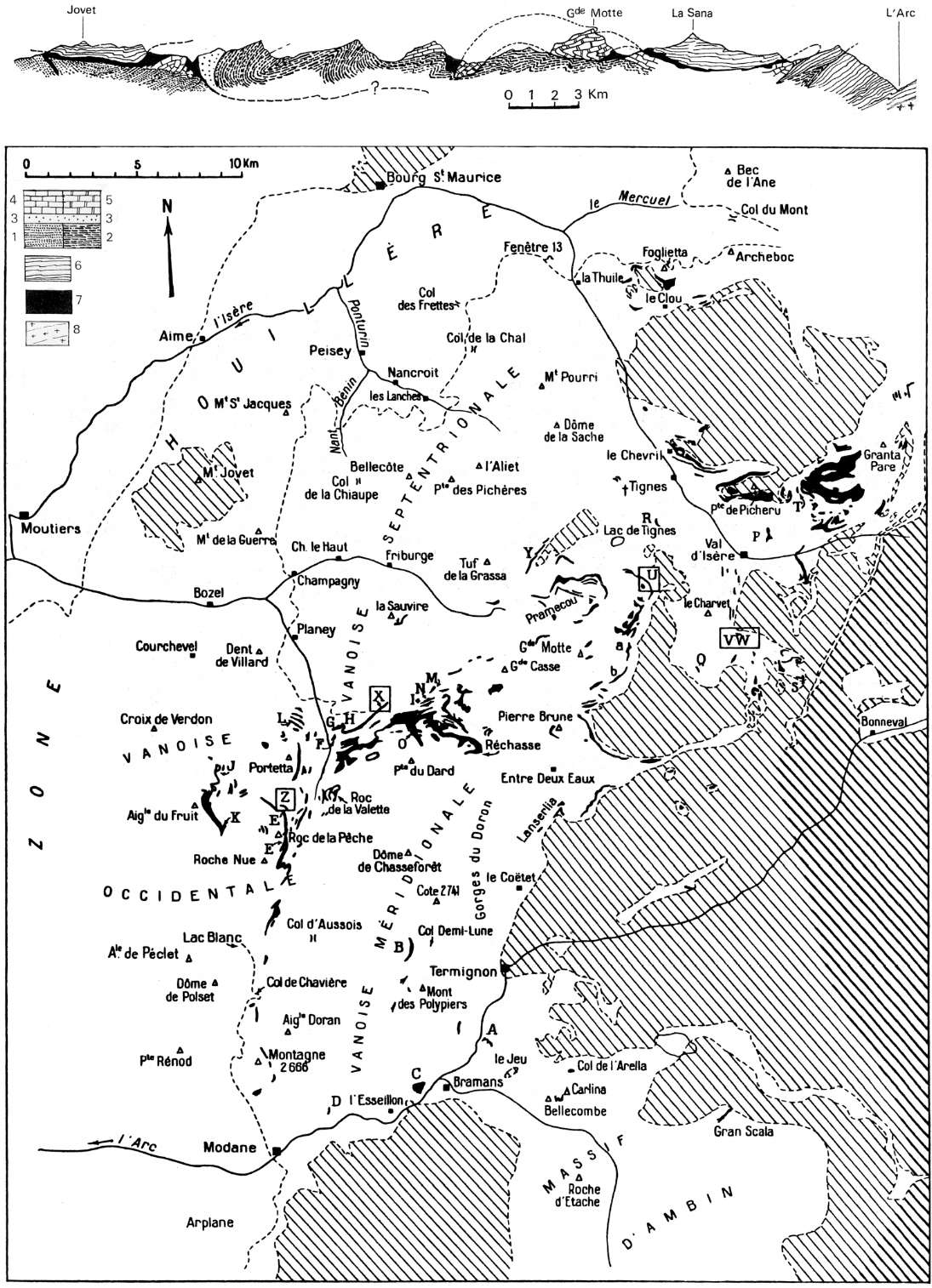

A. Les premiers travaux

B. Les conditions de travail dans les Alpes

C. Résultats et interprétations de Marcel Bertrand

-

A. La « Mission d'Andalousie »

B. Marcel Bertrand en Algérie

IX. Marcel Bertrand en Provence

X. La pensée de Marcel Bertrand sur les grands problèmes de la géologie

XI. Marcel Bertrand, l'homme et le calvaire de la fin de sa vie

- 1847 (2 juillet) : Naissance à Paris 1867 : Admission à l'École polytechnique 1869-1872 : Élève ingénieur des mines 1870 : Lieutenant d'artillerie, siège de Paris 1873 : Ingénieur ordinaire au Corps des mines

- 1873-1877 : Affectation au sous-arrondissement minéralogique de Vesoul

- 1878-1885 : Attaché au Service de la carte géologique détaillée de la France, Paris

- 1879-1889 : Société géologique de France : vice-secrétaire (1879-1880), secrétaire (18811882), vice-président (1883, 1886, 1889), président (1890)

- 1878-1886 : Travaux dans le Jura

- 1881-1900 : Travaux en Provence

- 1884 : Conférences sur les Alpes de Glaris, et sur la Sainte-Baume

- 1885-1907 : Professeur de géologie à l'École des mines de Paris (1885, il supplée Béguyer de Chancourtois ; 1902-1907, Cayeux le supplée)

- 1885 (février-mars) : « Mission d'Andalousie » ; Réunion extraordinaire de la Société géologique de France dans le Jura (M. B., président)

- 1886 : Mariage avec Mathilde Mascart

- 1887 : Conférences sur « La chaîne des Alpes » et sur le Beausset

- 1888 : Ingénieur en chef des mines

- 1889 : Premier lauréat du Prix Fontannes (SGF) ; début des travaux dans les Alpes

- 1890 : Président de la Société géologique de France ; prix Vaillant (Académie des sciences)

- 1891 : Réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Provence, dirigée par M. B.

- 1892 : Voyage en Écosse (chevauchement du Moine)

- 1893 : Prix Petit d'Ormoy (Académie des sciences)

- 1894 : Congrès géologique international de Zurich, conférence invitée

- 1896 : Élection à l'Académie des sciences ; Algérie, Réunion extraordinaire de la Société géologique de France

- 1897 : Alpes bernoises, avec H. Golliez ; Congrès géologique international de Saint-Pétersbourg (M.B., vice-président)

- 1900 : Décès de Joseph Bertrand, son père, et accident mortel de sa fille aînée, Jeanne

- 1902-1907 : Période de troubles mentaux et abandon de la géologie

- 1907 (13 février) : Décès de Marcel Bertrand, à Paris

- 1908 : Impression posthume du Mémoire sur les refoulements... (écrit et présenté à l'Académie des sciences en 1890)

- 1927-1931 : Édition, par Emmanuel de Margerie, des Oeuvres géologiques (3 tomes) de Marcel Bertrand, à la suite du voeu du Congrès géologique international de Bruxelles (1922)

Marcel Bertrand a été l'un des plus grands tectoniciens des chaînes de montagne. Il est de ces rares savants qui, ayant joui de leur vivant d'une immense notoriété, ont eu le privilège de voir, un siècle après, leur message scientifique essentiel rester valable. Il est l'un des très rares géologues auxquels, dans des pays variés et durablement, le qualificatif de « génial » a été appliqué. Si, avant lui, quelques phénomènes de chevauchement avaient été observés, cela ne dépassait pas le cadre local, sans réel essai d'explication générale. Marcel Bertrand fut donc celui qui, à partir de cas signalés dans les Alpes suisses et dans l'Ardenne, affirma que l'explication principale des structures dans les chaînes de montagnes était à rechercher dans les « grands refoulements horizontaux », origine des « nappes de recouvrement », cela s'étant produit à l'échelle mondiale et dans tous les cycles orogéniques, du Calédonien à l'Alpin. Nous verrons aussi que, dans d'autres domaines de la géologie, Marcel Bertrand, à l'instar de son ami et mentor Eduard Suess, fit preuve d'une perspicacité aussi considérable que sur le plan proprement tectonique.

La « nouvelle tectonique », - terme employé par Emile Haug -, qui apparaît avec Bertrand et que Suess propagea mondialement par son Das Antlitz der Erde, correspond à une véritable révolution conceptuelle dans la compréhension des chaînes de montagne. Leur connaissance peut se décomposer en trois stades essentiels.

Après les balbutiements des origines (Palassou dans les Pyrénées, Horace Benedict de Saussure dans les Alpes), la première tentative est celle des « systèmes de soulèvements », se succédant dans le temps suivant des règles géométriques strictes. Ces idées de Léonce Élie de Beaumont généralisent et amplifient les leçons de son maître prussien Leopold von Buch. Mettons de côté la funeste théorie qu'Élie de Beaumont en tira, avec son « dodécaèdre pentagonal ». L'influence de cette tectonique essentiellement verticaliste, et de bas en haut, perdura même quand la plupart des propositions du grand maître se furent effondrées : Charles Lory dans les Alpes, Henri Magnan dans les Pyrénées, considérèrent que ces chaînes - modèles à leur époque -montraient la juxtaposition de grandes bandes longitudinales, séparées par de grandes fractures sub-verticales, dont le jeu renouvelé expliquait les différences entre les sédiments encadrants.

Le système d'Élie de Beaumont étant ruiné (la succession dans le temps des mouvements orogéniques demeurant cependant un considérable acquis), ce fut à Eduard Suess d'affirmer que - outre les « affaissements » dont résultait à ses yeux la naissance des océans - les poussées tangentielles avaient joué un rôle essentiel. À partir de cette proposition théorique, exposée dans Die Enstehung der Alpen (1875), Marcel Bertrand trouva une explication des successions anormales, déjà indiquées par Jules Gosselet dans le bassin houiller franco-belge et par Albert Heim dans les Alpes de Glaris : tout particulièrement le grand géologue zurichois avait souligné en 1878, dans son Mechanismus der Gebirgsbildung, les conditions de plasticité des roches soumises au plissement. On doit regretter que Bertrand, insatisfait, ait soustrait à l'impression, que l'Académie des sciences avait décidée, son Mémoire sur les refoulements qui ont plissé l'écorce terrestre et sur le rôle des déplacements horizontaux, présenté en 1890, et qui ne fut imprimé qu'en 1908, après la mort de l'auteur. L'ouvrage avait alors vieilli, du fait du succès qu'entre temps, la théorie des charriages avait obtenu, mais on y trouve des « intuitions quasi-prophétiques » (Pierre Termier, 1908).

Eduard Suess et Marcel Bertrand, étroitement liés par la pensée, ont donc été, le premier par ses écrits, le second par ses remarques de terrain, les fondateurs de cette « nouvelle tectonique », qui a pris son essor au tournant des XIXe et XXe siècles. Il paraîtra singulier que le mot de « tectonique » n'ait été employé que très exceptionnellement par Suess et par Bertrand.

Le mobilisme trouva une nouvelle expression dans la « dérive des continents », idée géniale qu'Alfred Wegener développa de 1912 à sa mort en 1929. Les chaînes plissées de type alpin résulteraient de l'affrontement des continents (matériel Si-Al) flottant sur le matériel lourd (Si-Ma) des fonds océaniques. Il y avait dans cette proposition un changement dans l'échelle des déplacements horizontaux, passant de l'ordre de la centaine à celle de milliers de kilomètres. La théorie de Wegener ne remplaçait cependant pas celle de Marcel Bertrand, mais s'ajoutait à celle-ci. L'illustration en fut donnée par Émile Argand qui, adepte éminent de la théorie des charriages par la définition (avec Lugeon) de l'empilement des nappes internes des Alpes penniques, utilisa les idées de Wegener pour expliquer génialement la naissance des Alpes et celle de l'Himalaya.

À quelques exceptions près - celle d'Emile Argand en particulier - la plupart des géophysiciens et des géologues s'opposèrent aux idées wegeneriennes, ou voulurent les ignorer, comme on le sait. Une même désaffection atteignit, de 1925 à 1950, la notion de « nappes de charriage », la chaîne des Alpes en conservant presque seule - quoique parfois avec réticences - l'exclusivité ! Ce fut après la Seconde Guerre mondiale que la cartographie détaillée et l'étude structurale des chaînes de montagnes, en particulier péri-méditerranéennes, prouvèrent que la théorie des charriages n'était pas une idée hallucinante mais correspondait bien aux réalités. On retrouvait ainsi l'esprit des propositions de Marcel Bertrand.

S'imposèrent alors, à partir des années 1960-1970, les propositions que firent océanographes et géophysiciens anglo-saxons de la « New Global Tectonics », donnant une explication à la naissance des chaînes plissées avec leurs empilements structuraux, qui sont devenus une banalité que personne ne songe plus à discuter.

À la différence des idées d'Élie de Beaumont, presque toutes écroulées avant même la mort de leur auteur, les déplacements horizontaux se révélèrent, dans les chaînes alpines comme dans les chaînes primaires, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, tellement nombreux que le nom des nouveaux découvreurs estompa quelque peu celui de l'inspirateur initial, Marcel Bertrand. Toutefois, spécialement en Provence où se situe son oeuvre essentielle de terrain, son souvenir a été célébré à plusieurs reprises. Longtemps après sa mort, Maurice Lugeon (in Suzanne Fabre-Taxy et Gueirard, 1950) disait, parlant de celui « qu'on pourrait appeler le Confucius de la tectonique » : « Certainement, si j'en juge par la correspondance que je possède [celle-ci semble avoir disparu] il était sur le chemin de l'hypothèse de la dérive des continents. »

De nombreux géologues - et des plus grands - se sont interrogés sur l'apport de Marcel Bertrand dans ce qui fut la « nouvelle tectonique » au début du XXe siècle. Déjà Edouard Suess (1904), dans un texte Sur la nature des charriages avait proclamé : « C'est aux géologues français et suisses, avant tout à M. Marcel Bertrand, que la Science doit les premières observations exactes sur le grand phénomène désigné sous le nom de charriage. »

Au lendemain de la disparition de Marcel Bertrand, Lucien Cayeux, président de la Société géologique de France, ouvre - tout à fait inhabituellement - la séance, le 18 février 1907, par une allocution émue, célébrant les qualités du disparu : « Dès 1887, il montrait l'existence et la généralité des phénomènes de recouvrement dans les grands mouvements orogéniques. M. Marcel Bertrand engageait ainsi la synthèse des chaînes de montagne dans une voie absolument nouvelle, et d'une fécondité qui paraît unique dans les annales de la géologie. [...] La théorie des phénomènes de chevauchement [...] est une de ces conceptions, réduites aux limites de l'observation, et qui ont le privilège de hâter la marche de la science sans l'égarer ». Et Cayeux - qui avait en 1891 admiré Bertrand, lors de la Réunion extraordinaire de la Société, dévoilant les structures du Beausset et de la Sainte-Baume - de parler des « admirables découvertes que ses vues géniales leur [à ses élèves et nombreux disciples] ont inspirées », concluant : « Quand la postérité, qui met toutes choses au point, portera son jugement sur notre époque, je suis persuadé qu'elle marquera la place de M. Marcel Bertrand à la suite des savants illustres qui incarnent les progrès de la science orogénique au siècle dernier, L. de Buch, Élie de Beaumont et M. Suess. » Cayeux a été bon juge.

De Suisse, du vivant de Bertrand, le premier découvreur des célèbres nappes des Préalpes, Hans Schardt, reconnut en 1893 que « le savant qui nous a surtout fait voir avec évidence l'existence de ce phénomène [celui du « charriage des masses sédimentaires, la formation des nappes de recouvrement »], dont on ne parlait pas encore à peine il y a dix ans, c'est M. Marcel Bertrand, et l'on peut bien dire qu'en le démontrant M. Bertrand s'est acquis un mérite égal à celui de Charpentier lorsqu'il établit la théorie de la période glaciaire. »

En Grande-Bretagne, le long hommage que Sir Archibald Geikie (1908), président de la Geological Society, consacra à Marcel Bertrand, célèbre l'homme et son oeuvre : « The new light which he threw on the fascinating questions of mountain-building placed him in the forefront of the geologists of his day ». Et de pleurer « the loss of one of the masters of tectonic geology, who has left the mark of his genius deeply impressed on the history of that department of our science. » De même, en 1935, dans ses Tectonic Essays..., Sir Edward Bailey - autre éminent géologue britannique - commentant l'apport de Marcel Bertrand dans tous les chapitres de son livre consacré aux Alpes et à la Provence, donne son avis : « Bertrand was a man of moods, and, in questions Alpine, enthusiasm and caution sometimes led him to and fro », reconnaissant toutefois qu'en 1884, dans la remise en question du « double-pli » de Glaris, Marcel Bertrand possédait une expérience qui, bientôt, atteignit « le génie ». Et Bailey conclut : « Admittedly, he was one of the greatest geologic leaders the world has even known: among his contemporaries, he ranked side with Suess, Charles Lapworth and Törnebohm. »

Au début du XXe siècle, on assiste à une longue passe d'armes entre Hans Schardt, Lugeon, Emile Haug et leurs affidés pour savoir lequel d'entre eux a eu le principal mérite dans la découverte des nappes, spécialement celles des Préalpes. En 1905, Frédéric Jaccard se hérisse devant l'affirmation de Gustav Steinmann - récemment converti à la doctrine des nappes - et qui parle de la « Schardtsch Ueberfaltung Theorie ». Jaccard réplique que « si nous voulons [...] rechercher l'auteur de la théorie des nappes de recouvrement, c'est à M. Marcel Bertrand que nous devons penser. Nous dirons donc la théorie de Marcel Bertrand et non la théorie schardtienne ! ». On comprendra que Frédéric Jaccard était à Lausanne avec Lugeon, ce qui l'amenait à sous-estimer l'incontestable priorité de Schardt dans l'explication des Préalpes !

Dans ces années d'ardentes polémiques entre « nappistes » et « anti-nappistes » attardés, ou entre les divers découvreurs de nappes, Marcel Bertrand resta silencieux : la maladie le tenait éloigné de tels débats, dont d'ailleurs le principe lui répugnait. Après sa disparition, un hommage tout particulier lui fut rendu par Otto Wilckens, rédacteur à la Geologische Rundschau et qui, auteur d'une thèse sur les Grisons sous la direction de Gustav Steinmann, était bien placé pour apprécier la rapide transformation dans l'interprétation des Alpes. C'est à Goethe - qui, dans sa jeunesse, avait tâté à la géologie des pays rhénans, en disciple de Werner - qu'il emprunte d'abord une strophe de Faust :

« Noch staart das Land von fremden Zentnermassen ; [Ce pays est rempli de lourds blocs étrangers ;]

Wer gibt Erklärung solcher Schleudermacht ? [Qui nous expliquera la force de ces jets ?]

Der Philosoph, er weiss es nicht zu fassen [Le philosophe, ici ne sait que faire]

Da liegt der Fels, man muss ihn liegen lassen [Puisque le bloc est là, qu'on le laisse par terre !]

Zu schanden haben wir uns schon gedacht... [Nous n'en avons que trop débattu sans profit.] »

(Goethe, Faust, acte 4, Hochgebirge) (traduction de J. Maleplate, 1984)

Ces mots de Méphistophélès - commente Wilckens - caractérisent incomparablement l'état dans lequel se trouvait encore la géologie des Alpes, il y a peu d'années encore. La montagne semblait donc être un chaos, soudant ensemble des morceaux d'origine diverse. Comme il en est autrement aujourd'hui !

« Nun haben wir's an einem andern Zipfel [C'est ainsi qu'en ces lieux tout a changé d'aspect]

Was ehmals Grund war, ist nun Gipfel [Ce qui jadis fut plaine est devenu sommet] » (Faust, idem)

Wilckens a retrouvé, sous la plume de Goethe, Méphisto cherchant à persuader le Dr. Faust de la réalité des révolutions du « foyer central », faisant craquer « la croûte » ! Revenant aux Alpes, il écrit : « si elles apparaissent aujourd'hui [nous sommes en 1909] aux géologues dans une vive lumière, nous le devons à la théorie des Nappes [à laquelle] s'attachent les noms de Schardt et de Lugeon ; mais le devoir de gratitude ordonne de ne pas oublier de tresser une couronne du souvenir à un homme, sans les travaux duquel ce grand progrès de notre science n'aurait pas été atteint : Marcel Bertrand. »

Le résultat, enfin acquis, de la confrontation inégale entre l'illustre Albert Heim, maître de la géologie germanique des Alpes, et Marcel Bertrand, ingénieur tard venu à la géologie, sur le problème de Glaris, a - Heim ayant rendu les armes ! - beaucoup impressionné en pays allemands. Et Wilckens poursuit : « En 1884 paraît un bref article de Bertrand qui dans les temps récents est si souvent cité pour caractériser sa perspicacité [...], brillante confrontation qui a prouvé [...] l'unité du charriage de Glaris ». Ainsi « on trouve la cinglante démonstration que dans la science, il y a quelque chose de plus que l'érudition [il évoque ainsi Heim !], c'est le Génie ». Revenant sur l'origine de l'idée de nappes, Wilckens conclut : « Il est finalement juste de parler d'une théorie de Bertrand-Schardt-Lugeon pour la structure des Alpes. Mais sans Marcel Bertrand cette théorie ne serait pas née. Schardt et Lugeon se sont juchés sur ses épaules, Suess ayant - comme Bertrand l'a souligné - montré la voie. »

De la part d'un géologue d'Outre-Rhin, dans l'atmosphère lourde qui régnait entre les deux guerres franco-allemandes, cet hommage « gemütlich » méritait d'être rappelé.

Bien qu'il soit galvaudé et difficile à définir, le mot de « génie », qui fut souvent prononcé à propos de Marcel Bertrand, trouve sa justification. Bertrand a souvent vu, à partir de documents d'une qualité remarquable (les schémas de Heim sur Glaris) ou à l'issue de très longues vérifications de terrain (Le Beausset), ce que les autres n'avaient pas vu, et qui nous apparaît aujourd'hui, où les mentalités ont changé, si évident. Bertrand a su, à partir de ces exemples locaux, généraliser en une théorie cohérente ses « nappes de recouvrement », prévoyant - ce qui très vite arriva - que toutes les grandes chaînes, qu'elles soient de l'époque primaire ou des temps tertiaires, montreraient de tels phénomènes. Et nous verrons également que la pensée de cet homme exceptionnel, comme François Ellenberger (1982) l'a bien souligné, a su décomposer les stades - chaque fois analogues - des grands cycles orogéniques.

Dans les pages qui vont suivre, écrites à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel Bertrand, ont été abordés certains aspects (ascendance, jeunesse, vie du jeune ingénieur des mines, initiation à la géologie dans le Jura) que les remarquables notices de Pierre Termier (1908) - son disciple le plus proche - ainsi que, quatre-vingts ans plus tard, de Rudolph Trümpy et Marcel Lemoine - bien placés pour juger de son oeuvre dans les Alpes -avaient traité rapidement. De même, la lecture de la plupart des quelque cent cinquante publications que Marcel Bertrand a écrites (liste in Termier, 1908) pendant ses vingt-deux ans de réelle activité géologique, a été facile grâce au recueil des Oeuvres géologiques de Marcel Bertrand (trois tomes, 1927 à 1931). L'initiative d'un tel recueil - cas exceptionnel en géologie -résulte d'un voeu du Congrès géologique international de Bruxelles (1922), sur une suggestion de Maurice Lugeon, la réalisation étant assurée par un vieil ami de Marcel Bertrand, Emmanuel de Margerie.

Dons intellectuels exceptionnels. Milieu social choisi où pensée et culture étaient à l'honneur. Il est vain, chez Marcel Bertrand, de chercher à distinguer la part de l'inné et celle de l'acquis ! Dans la formation de sa personnalité, il paraît certain que l'influence affective de son père a été prépondérante : ce puissant personnage, d'une grande culture et « d'une perspicacité légendaire » - selon Pierre Termier -, académicien à 34 ans, succéda à Élie de Beaumont comme Secrétaire perpétuel quai Conti et à Jean-Baptiste Dumas à l'Académie française. Joseph Bertrand s'intéressait au passé, en étant un véritable historiographe de nombreuses et diverses gloires scientifiques et en s'intéressant à sa propre famille. Il a laissé un texte manuscrit (Mss 2719, Bibl. Inst. France) relatant sa jeunesse, et on en trouve la trace dans les discours prononcés après sa mort par Marcellin Berthelot (1901) - qui lui succéda - et par Jules Lemaître (1901) - qui lui répondit - à l'Académie française, ainsi que dans l'éloge historique que fit Gaston Darboux (1901) à l'Académie des sciences : on peut s'y reporter avec fruit. En outre, une nièce de Joseph Bertrand - cousine germaine donc de Marcel -, Madame Forestier ( ?-1939) y ajouta la tradition familiale, dans un opuscule resté manuscrit (« Famille de science au XIXe siècle », Ms 7239, Arch. Acad. Sci. Paris). Fils aîné, Marcel Bertrand a dû être nourri de cette histoire familiale exceptionnelle où l'on peut suivre les faits et gestes de deux grands-oncles, de deux oncles et d'un père, presque tous polytechniciens et en tout cas tous membres de l'Institut de France. Il était tout naturel pour Marcel de chercher à faire comme eux !

Les dictionnaires biographiques de cette époque portent de longs textes concernant les trois générations de cette famille. Le mieux informé est le répertoire bio-bibliographique relatif à la Bretagne de R. Kerviller (Tome III, 1889).

L'histoire connue débute alors que l'Empire napoléonien va s'effondrer. Trois jeunes amis, frais émoulus du collège (futur lycée) de Rennes, partent à la conquête de Paris. Aux vacances d'été, ils regagnent pédestrement leur Bretagne, ne se doutant pas que leurs destins vont être intimement liés. Le plus âgé, Alexandre (I) Bertrand, né le 6 floréal an III (25 mars 1795) à Rennes, rue de la Monnaie, et sa jeune soeur Virginie, sont deux des six enfants d'un commerçant établi 20 places des Lices, à la limite de la vieille ville. Les archives municipales révèlent que leur père, Louis-Alexandre Bertrand, avait épousé Françoise Goupil, et il serait venu - selon Mme Forestier - du Cotentin. Tout indique que cette famille était rigidement républicaine et ennemie de la religion.

Le deuxième des trois amis, François Roulin (1796-1874), fils d'un ingénieur des ponts-et-chaussées, est également né à Rennes, alors que le troisième, Jean Duhamel (1797-1872) vient de Saint-Malo. Marcel Bertrand connaîtra bien Duhamel et Roulin, devenus entre temps ses grands-oncles et tous deux académiciens.

Jean Duhamel (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.) finira professeur de physique à la faculté des sciences de Paris et à Polytechnique. Il est élu à l'Académie des sciences en 1840 et la présidera en 1862. La petite histoire révèle qu'il fut reçu deux fois à Polytechnique : en 1813, à 16 ans, son rang d'entrée ne lui convint pas ; il recommença l'année suivante et fut second de la promotion, ce qu'il accepta ! L'École, turbulente, est fermée en 1816. Duhamel, audacieux, enlève puis épouse Virginie-Aimée Bertrand - soeur de son ami Alexandre -, part à Paris à l'École de droit, dont il est exclu pour raisons politiques. Il tire cependant son épingle du jeu et, ami d'Auguste Comte, devient directeur des études du collège Sainte-Barbe. Sur le conseil du banquier Isaac Pereire - famille avec laquelle il sera très lié -, Duhamel fonde, 130 rue de Vaugirard, une école préparatoire au concours d'entrée à Polytechnique. Une fois « arrivé », Duhamel et sa « sévère » et anti-cléricale épouse Virginie donnent d'impressionnants dîners où ils rencontrent « toutes les notabilités du temps ». Nous retrouverons Duhamel plus loin. Sachons cependant que le testament de sa veuve (Ms 2032-pièce 134, Bibl. Inst. France), énumérant les nombreux legs à sa famille, atteste la grande fortune amassée, sans doute sur les conseils de Pereire, par les Duhamel.

Quant au doux François Roulin (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.), il renonce à concourir à Polytechnique, du fait des événements, se contenant de faire sa médecine. Il va épouser l'une des quatre filles d'un homme politique connu de Rennes, Joseph Blin (1764-1834), qui sera - on le verra - l'un des arrière-grands-pères de Marcel Bertrand. Avec les conseils de Humboldt et en compagnie de l'agronome Boussingault, le couple Roulin quitte Paris, appelé par Bolivar en « Nouvelle-Grenade » (Colombie). Les promesses non tenues entraînent huit ans de vie difficile, que Roulin meuble de son mieux en naturaliste averti : il décrivit ainsi un tapir des Andes, inconnu avant lui, ce qui l'aidera à entrer à l'Institut ! Rentré à Paris, et sans doute sur l'idée d'Alexandre Bertrand - devenu entre temps son beau-frère - il devient journaliste scientifique au Globe, ainsi qu'au journal Le Temps qui publie des comptes-rendus des réunions de l'Académie des sciences. Réunies en un volume, ces chroniques attirent l'attention des secrétaires perpétuels Arago et Flourens qui vont décider en 1835 la création officielle des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences : Roulin va, pendant trente ans, en assurer la parution, soutenu par sa grande réputation de naturaliste et d'érudit. Poussé par Nodier et par Mérimée, il avait été nommé sous-bibliothécaire à l'Arsenal, avant d'être en 1836 bibliothécaire à l'Institut, jusqu'à y devenir bibliothécaire en chef. Introduit dans tous les milieux parisiens, ce causeur aimable et lettré, linguiste et dessinateur, est reçu chez Cuvier et chez Adrien de Jussieu. Récompensé de son action, il est élu en 1865 comme « membre libre » de l'Académie des sciences. Nous le retrouverons plus loin, et c'est chez lui, quai Conti, qu'un jour, amené par son père, le jeune Marcel Bertrand aurait été conduit à interroger Mérimée !

Alexandre Bertrand (1795-1831) est le plus âgé des trois camarades rennais. Après des études - médiocres, paraît-il - au collège de Rennes, il est admis à Polytechnique en 1814, en démissionne après les Cent-Jours, et passe à Paris sa thèse de médecine en 1819. La même année, il épouse Caroline Blin, soeur de « Manette » (Mme Roulin). Ainsi - sa propre soeur Virginie ayant épousé Duhamel -, les trois amis (Bertrand, Duhamel et Roulin) sont devenus beaux-frères et ils resteront très liés leur vie durant. Alexandre est donc établi à Paris et y devient un praticien recherché. Habitant rue Saint-André-des-Arts, il s'installera en 1830 chez Duhamel, rue de Vaugirard. Alexandre est un personnage très répandu. Il s'intéresse au magnétisme chez le vivant, ouvre des cours sur le sujet, écrit plusieurs ouvrages (Traité du somnambulisme ; De l'extase ; Du magnétisme animal,...). Parallèlement, il est l'un des fondateurs du journal « de référence » qu'est Le Globe où, dès 1825, journaliste scientifique, il commente les séances des académies : ce qui, selon G. Darboux (1901), lui attire de grandes difficultés avec Cuvier, ennemi de la diffusion de la science aux masses ignorantes ! On peut ainsi considérer Alexandre Bertrand comme le créateur en France de la presse scientifique. Il était promis à l'Institut, si un sort malheureux n'allait l'atteindre : le 22 janvier 1831, il décède des suites d'une chute sur la glace. Il avait 34 ans, et sa famille va se disperser.

Ayant longtemps fréquenté les milieux académiques, Alexandre Bertrand avait écrit en 1826 un ouvrage in-8° de près de 500 pages (Lettres sur les révolutions du globe) où, en fonction des idées et des découvertes de l'époque, il traite de sujets divers, allant des groupes fossiles les plus variés (influence de Cuvier et de Geoffroy-Saint-Hilaire) à la constitution du globe (influence de Louis Cordier) et aux phénomènes naturels - éruptions et séismes - dont le public est toujours friand. Aux dix-neuf Lettres font suite des extraits d'articles choisis chez certains savants, comme Élie de Beaumont - évidemment ! -, Alexandre Brongniart, Louis Agassiz, Deshayes, Charles Lyell. À la 6e édition (1863), parue trente ans après la mort de l'auteur, seront jointes des notes rédigées d'après les savants du moment, les frères Henri Sainte-Claire-Deville et Charles Sainte-Claire-Deville, Achille Delesse, etc. Préfaçant cette édition, Joseph Bertrand, en fils respectueux, vante « la clarté, la pureté » d'un ouvrage qui est destiné aux « ignorants de bonne volonté » : ouvrage qui, de nos jours, apparaît comme une sorte de « recueil factice », que le petit-fils de l'auteur dut feuilleter sans enthousiasme.

Épouse d'Alexandre Bertrand, Caroline Blin - qui sera l'une des grands-mères de Marcel - et sa soeur Manette (Mme Roulin) ont joué un rôle important dans la famille Bertrand. Pour celle-ci, s'allier à la famille Blin (cf. Kerviller, 1886-1908, t. IV) était flatteur. Jacques-Bonaventure Blin (1726-1811), « noble homme » - appellation régionale non nobiliaire ! -chirurgien-démonstrateur royal puis médecin des épidémies, eut de Françoise Forestier de Villeneuve, trois fils dont une rue de Rennes porte le nom. L'un des deux premiers, tous deux médecins, suivit un parcours fréquent à l'époque : « révolutionnaire fougueux en 1789, impérialiste ardent en 1808, royaliste exalté en 1816 ». Le troisième, Joseph Blin (1764-1834), homme estimable, chef d'un bataillon de volontaires à la frontière en 1792, eut un rôle politique important : membre du Comité de Salut public, il fut, avec le maire Leperdit, l'un des principaux protecteurs de la population de Rennes que le « proconsul » Carrier terrorisait avant d'aller s'illustrer par les noyades de Nantes... Député d'Ille-et-Vilaine au Conseil des Cinq-Cents (ans 6 à 8), il était resté avec les siens - à la différence des Bertrand - fidèle à la religion catholique. Président de la « Fédération bretonne » en 1815, Joseph Blin, destitué à la Seconde Restauration de son poste de directeur des Postes, se retira dans sa campagne du Cheneverd, laissant l'image d'un homme politique intègre. Il restera un « héros » dans l'esprit de ses descendants.

Devenue veuve d'Alexandre Bertrand, Caroline Blin se replie à Rennes avec ses deux filles et son fils aîné Alexandre (II), laissant son second fils, Joseph - le futur père de Marcel - à Paris, chez les Duhamel.

Alexandre (II) (1820-1902) fait ses études à Rennes. Normalien en 1840, il est en 18481849 à l'École française d'Athènes. Devenu un helléniste et un archéologue connu, il remplace en 1881 Littré dans son fauteuil à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses innombrables travaux traitent surtout d'archéologie grecque, gauloise, celtique, et d'anthropologie. Fondant en 1862 le Musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye - où il va s'installer en famille, au château, en 1867 - il en sera le conservateur pendant 35 ans. À la fin de sa vie, Alexandre est pris par le virus de la politique (« les Bleus de Bretagne ») et la polémique. Avec son oncle Roulin, Alexandre (II) Bertrand dut influer sur le côté littéraire de Marcel Bertrand.

Louise Bertrand, l'une des soeurs d'Alexandre (II), épousa en 1848 Charles Hermite (1822-1901) qui fut un très grand mathématicien. D'abord athée, Hermite deviendra un catholique fervent et rejoindra le camp anti-dreyfusard, ce qui le différenciera des Bertrand. Il avait été élu à l'Académie des sciences la même année (1856) que son beau-frère Joseph Bertrand, avec lequel il se fâchera sans rémission, ce qui ne l'empêchera pas de considérer Marcel comme son neveu préféré. Marcel savait être « diplomate » !

Joseph Bertrand (1822-1900) fut donc confié par sa mère, repartie à Rennes, aux Duhamel, couple sans enfant, vivant rue de Vaugirard où leur institution se trouvait. Selon un texte inédit (Ms 2719-5, Bibl. Inst. France), Joseph écrit qu'enfant souffreteux, ses parents - ne pensant pas qu'il vivrait longtemps - avaient jugé inutile de l'instruire. Son père l'aurait amené en voiture, lors de ses visites à ses patients, en lui parlant en latin ! À la maison, quand il n'est pas alité, c'est en enregistrant mentalement les mots, lors des leçons données à son frère aîné, que Joseph apprend tout seul à lire.

Quand l'oncle Duhamel le prend en charge, l'enfant est installé au fond de la salle où, presque deux fois plus âgés que lui, les adolescents se préparent au concours pour Polytechnique. Joseph enregistre si bien les choses que Duhamel l'envoie en 1833 au collège (futur lycée) Saint-Louis. Stupéfait de son niveau intellectuel, il obtient que son neveu suive librement les cours de l'École polytechnique. Joseph, en même temps, fréquente ceux du Collège de France et du Jardin des Plantes. À titre d'essai, on lui fait subir - à onze ans ! - un examen, qu'il réussit, comparable à celui de l'entrée à Polytechnique. Cependant, vu son âge, il doit suivre les cours de la préparation « réglementaire ». En dehors des questions scientifiques, il se montre d'une ignorance crasse dans les autres matières, et il passera sa vie - a-t-il écrit - à tenter de pallier ses insuffisances. C'est donc en 1839, à 17 ans, qu'il entre à l'École, évidemment premier de la promotion. À la sortie, il passe à l'École des mines, dont il sort ingénieur en 1842, pour aussitôt démissionner car, également docteur ès-sciences, il va devenir professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis (1844 à 1848).

Le 12 mai 1842, Joseph Bertrand est l'une des victimes du terrible accident survenu lors de l'inauguration du chemin de fer de rive gauche Paris-Versailles, qui fit 46 morts parmi lesquels le célèbre explorateur Dumont d'Urville et sa famille, brûlés vifs dans des wagons fermés à clé. L'accident résulta de la rupture d'essieu de la locomotive avant, entraînant le catapultage des wagons poussés à vive allure (40 km/h) par l'autre machine ! Joseph et Alexandre Bertrand étaient allés déjeuner (Forestier, s.d.) à Ville-d'Avray chez une famille Aclocque, avant d'assister aux Grandes Eaux à Versailles. Ils prirent le train de retour à cinq heures (du soir), quand, à hauteur de la route des Gardes, à Meudon, se produisit la catastrophe.

Les frères Bertrand et leur ami Michel Aclocque, agiles, peuvent sauter par la fenêtre. Ce dernier, malgré la fracture d'une jambe, ramène ses amis à Ville-d'Avray, Joseph portant sur son dos Alexandre, une jambe brisée. Ils sont transformés en véritables charbonniers ! On s'aperçoit alors que Joseph a le nez cassé et qu'il est défiguré. Il en conservera un aspect sarcastique. On le décrira comme « très probablement l'académicien le moins séduisant de tout l'Institut... trapu, tassé, boutonné, avec une grosse moustache, de gros sourcils et des yeux d'une vivacité étrange ». Ailleurs, on évoque « sa face large, écrasée, que l'on croirait empruntée au Musée Dupuytren » (musée des horreurs anatomiques !). Plus charitable, Berthelot (1901) voit « l'empreinte de sa race » bretonne, « dans l'aspect rond et brachycéphale de sa tête ».

Son nouveau visage ne compromet pas le mariage en 1844 avec Céline Aclocque, dont le frère - celui de l'accident de Meudon - camarade de Polytechnique, deviendra ingénieur des ponts-et-chaussées et laissera (Berthelot, 1901) sa trace dans l'industrie. L'on sait peu de choses sur Céline Aclocque, sinon qu'après la mort de son mari, elle négociera (Mss 2719-28, Bibl. Inst. France), femme de tête, avec l'éditeur Hachette pour les oeuvres de son mari disparu. Selon sa nièce (Mme Forestier), elle descendait du valet de chambre de Louis XVI, suivant et assistant celui-ci au Temple, avant d'émigrer, ses biens étant saisis et sa trace disparue. Céline Aclocque mourra en 1907, peu de temps après son fils aîné Marcel.

La jeune famille, qui habite alors rue des Francs-Bourgeois, va avoir six enfants, de 1845 à 1857. Le deuxième, Marcel, est l'aîné des garçons. En 1848, Joseph s'intéresse aux événements et participe à des réunions publiques. Il doit s'y montrer suffisamment convaincant pour être choisi par ses auditeurs comme « capitaine de la Garde nationale » : sans doute en souvenir du fait que, sortant d'une école militaire, il doit être apte au commandement, il doit donc diriger l'entraînement de sa compagnie. « Un jour, place de l'Odéon, pendant une pause, il aperçoit son fils Marcel dans les bras de sa bonne ; il se met à jouer avec l'enfant. Roulement de tambour, fin de la pause, et la bonne disparue. Il commande [alors] les soldats avec son fils dans les bras ». On doit avoir dans cette citation la première mention publique, à l'âge d'un an (Marcel est né en 1847), de notre futur géologue !

Joseph Bertrand (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.) entame alors sa course aux honneurs. Après le lycée Saint-Louis, il enseigne successivement à l'École normale, au lycée Napoléon [Henri IV], à l'École polytechnique où il sera professeur d'analyse en 1856, devenant le collègue de son oncle Duhamel qui enseignait depuis 1851 dans une autre chaire d'analyse. Plus tard, Joseph Bertrand suppléera Biot - qu'il remplacera en 1862 - au Collège de France dans une chaire de physique mathématique. À en croire un commentateur resté anonyme - l'un de ses futurs confrères à l'Académie française (Ms 3746, Bibl. Inst. France) - « quoique mathématicien hors ligne, il a la démonstration confuse et l'enseignement assez obscur » ! Ce qui ne l'avait pas empêché d'être élu à 34 ans à l'Académie des sciences, à sa seconde tentative. Le commentateur inconnu poursuit ainsi : « Bertrand me paraît un homme doux, spirituel, aimable, un peu désorienté chez nous [à l'Académie française] mais prenant part aux discussions avec bon sens et modération. Il est assez assidu aux séances et [cela apparaît capital !] témoigne à ses confrères une déférence qui lui est rendue et qu'il mérite. » Cela montre la manière dont un scientifique mal dégrossi est tenu parmi les « Immortels ».

La maison des Bertrand, rue de Rivoli, devient (Berthelot, 1901) un centre de réunions pour la jeunesse des deux sexes. « Vers 1860 [Marcel avait 15 ans et devait ne pas être loin] on rencontrait dans son salon à la fois les familles des savants réputés [...] mais ce que l'on agitait surtout chez Bertrand, c'étaient les questions de sciences, de lettres et d'art à l'ordre du jour : la politique était alors écartée des conversations collectives. Bertrand n'en eut jamais le goût, pas plus que des discussions religieuses ou philosophiques proprement dites. Il ne s'était jamais déclaré ni royaliste, ni républicain, ni impérialiste, étant peu favorable d'ailleurs à la démocratie. » Devenu membre de l'Académie française, Joseph Bertrand était reçu chez la célèbre princesse Mathilde, cousine de l'ex-empereur Napoléon III. Les enfants Bertrand étaient à bonne école.

En 1870, Paris est assiégé par les Prussiens. Comme Joseph enseigne à Polytechnique, il participe à la garde du bastion près de la porte de Bicêtre où est installée la batterie de l'École. Pendant ce temps, la Commune prend le pouvoir en ville. En mai 1871, l'immeuble où se trouve l'appartement des Bertrand, rue de Rivoli, est incendié : bibliothèque et manuscrits du mathématicien brûlent. De son côté, leur villa de Sèvres, occupée par l'ennemi, est pillée, les meubles brûlés (l'hiver était glacial !). L'École polytechnique émigre en 1871 à Tours.

À Sèvres, « une sorte de confrérie animée » de voisinage se réunissait chez l'un ou chez l'autre, en particulier chez les Bertrand. Outre le chimiste Berthelot, on trouvait Ernest Renan, l'industriel Charles Laboulaye, l'éditeur Hetzel qui publiait les romans de Jules Verne avec lequel Bertrand était lié.

La tourmente passée, le couple Bertrand achète un grand chalet à Viroflay. Ils reçoivent là, comme à Sèvres auparavant. L'écrivain Jules Claretie, le médiéviste Gaston Boissier se joignent aux réunions. À Paris, la famille Bertrand est maintenant installée rue de Tournon. Joseph Bertrand a, depuis la perte de ses documents, abandonné la mathématique militante et son goût pour l'histoire des sciences se développe. La famille tient toujours salon. En 1878, Joseph Bertrand renonce à son cours à Polytechnique et, en 1885, il remplace par tradition sous la Coupole son prédécesseur Jean-Baptiste Dumas : une seule voix des vingt-sept votants -celle de Victor Hugo ! - lui échappe. Mais l'âge vient : en 1889, Joseph renonce à sortir et s'affaiblit. L'affection unissant père et fils permet d'assurer que Marcel Bertrand est assidu auprès de Joseph, qui va disparaître le 3 avril 1900. Sa nièce, Mme Forestier, a noté : « Joseph n'est pas croyant, mais il est enterré à Saint-Sulpice avec toute la pompe religieuse... ».

En 1860, Marcel n'est plus un enfant. Fils aîné et manifestement préféré, il est celui sur lequel reposent les espoirs du père, qui retrouve en lui ses propres capacités intellectuelles. Mais alors qu'il n'avait pas réellement suivi d'études, il se doit de faire suivre à Marcel un parcours où science et culture s'ajoutent, probablement dans un lycée parisien. Joseph enseignant de 1854 à 1856 au lycée Napoléon (futur lycée Henri IV), il y a peut-être amené Marcel, à moins que celui-ci - comme son père au même âge - n'ait fréquenté le lycée Saint-Louis.

Parmi leurs petits-neveux, avant 1870, les vieux académiciens Duhamel et Roulin, tous deux sans descendance - qui avaient une prédilection pour Joseph, le père - reportent celle-ci sur Marcel, l'espoir de la famille tout entière. Ce dernier devait faire les visites coutumières et rencontrer chez ses grands-oncles des personnalités de l'époque : on le sait pour Mérimée, qu'il vit chez Roulin. Au château de Saint-Germain, devenu résidence de son oncle Alexandre, il fut nécessairement en contact avec le monde archéologique : on sait que Maspero et Renan en étaient des familiers.

Les documents concernant cette période de la vie de Marcel manquent. Berthelot (1901) fait cependant allusion à une lettre de Joseph Bertrand où celui-ci parle de son fils Marcel, traversant le Saint-Gothard en 1861 (il avait 14 ans) et ne voyant dans la nature qu'un sujet de vers latins !

Naturellement, l'adolescent est orienté sur Polytechnique. Sa facilité - pour lui, « apprendre est un jeu », a écrit Termier (1908) - entraînant un certain dilettantisme, fait qu'il n'y est admis, en 1867, « que » troisième, ce qui dut décevoir son père. Il en sortira en 1869, quatrième sur une promotion de 124 élèves. On possède une photo du jeune polytechnicien en tenue militaire, bicorne sur la tête (Fig. 1). Sa notice réglementaire indique ses caractéristiques physiques : cheveux châtains, front et nez « ordinaires » ( !), yeux châtains [sic], bouche moyenne, menton rond, visage ovale ; taille, 1 m 64. Grade : sergent-fourrier !

Fig. 1. Marcel Bertrand, élève à l'École polytechnique. © École polytechnique

Son rang de sortie lui permet de choisir - comme papa ! - l'École des mines. Nous savons grâce à Pierre Termier (1908) - qui recueillit les confidences de son maître - que « de 1869 à 1872, il avait suivi sans enthousiasme aucun et même avec un dédain mal dissimulé, les cours de l'École [...], trouvant terriblement ennuyeuse la géologie de Béguyer de Chancourtois, s'endormant à la leçon solennelle et interminable qu'Élie de Beaumont, suppléé par Chancourtois pour tout le reste du cours, venait faire sur le "refroidissement du globe", et n'ayant d'ailleurs, pour les applications de la science à l'industrie, qu'une indifférence courtoise et glacée ». Cela explique que, sur cinq élèves-ingénieurs de sa promotion (décret impérial du 11/9/1869), il n'ait été que quatrième.

En 1870, avec ses camarades, Marcel participe à la défense de Paris assiégée, comme lieutenant d'artillerie. On peut supposer que les stages traditionnels de fin d'études n'aient pas eu lieu, par suite de l'occupation du pays par les troupes allemandes. Le voilà donc converti « d'élève ingénieur » en « ingénieur ordinaire » au Corps des mines (décret du 21/6/1873). Il a 27 ans, n'a pas de projet bien clair et suit le mouvement, devant quitter Paris et ses charmes.

Nous retrouvons ainsi le jeune « ingénieur ordinaire » affecté au sous-arrondissement minéralogique de la Haute-Saône, département qui touche l'Alsace annexée à l'Empire allemand. Avait-il guidé ce choix afin d'être relié directement à Paris, en une demi-journée du nouveau chemin de fer ? En tout cas, le voici dans une minuscule préfecture de quelque 7 000 habitants, au milieu des plateaux du bas Jura.

Des ingénieurs fort connus avaient auparavant occupé ce poste. L'un d'eux, Charles-Edmond Thirria (1796-1868) avait utilisé son long séjour pour lever une carte géologique du département au 380 000e, coloriée à la main, avec une planche de coupes, que complétera une Statistique (1833) qui fit date. Elle constituait une excellente base pour connaître le département, donnant maints détails sur les exploitations avec leur historique, essentiellement sur les mines de houille stéphanienne de Ronchamp et de Champagney. L'ouvrage donnait également le détail des recherches - à l'époque de Gensanne - sur les filons métallifères (Cu, Pb, Fe) abandonnés de Plancher-les-Mines et de Château-Lambert, liés à des « porphyres » que l'on sait maintenant correspondre à un volcanisme sous-marin spilito-kératophyrique du Dévono-Dinantien sud-vosgien.

Thirria occupa le poste de Vesoul de 1825 à 1840, obtenant de le conserver et d'y résider tout en devenant ingénieur en chef de tout l'arrondissement minéralogique. Il le quittera pour occuper à Paris le poste de Secrétaire général du Conseil des mines, mais regagnera Vesoul, où il s'était marié, pour y devenir un temps conseiller général.

Pionnier de la géologie du Jura, comme Thurmann, Thirria avait découvert la gerbe des failles, grossièrement parallèles et de direction SW-NE, qui brisent les plateaux jurassiques, en reliant le sud des Vosges au Massif Central via le petit massif de la Serre, en particulier la « grande faille » (parmi les quatorze qu'il distinguait) de l'Ognon. Marcel Bertrand pourra ainsi s'initier au style tectonique de la région et à la succession des formations : au-dessus du socle vosgien et de sa couverture détritique du Houiller et du Trias germanique, Thirria avait distingué un « Liassique » sous le « Jurassique », abondamment daté et subdivisé en une dizaine de termes aux qualifications anglaises, allant de l'Oolithe inférieure aux calcaires de Portland. Cette initiation à la géologie locale servira beaucoup Marcel Bertrand, quand il aura la mission de lever les feuilles régulières au 80 000e de Gray (publiée en 1880) et de Besançon (publiée en 1882).

La mission d'ingénieur ordinaire avait été définie par un décret de 1810 ( !) prescrivant que celui-ci devait inspecter les exploitations - surtout mines et « minières » - de son arrondissement une fois par an, des « garde-mines », sous ses ordres, devant le seconder et réunir les documents pour faciliter et abréger les visites. En outre, l'Annuaire-Almanach (éditions de 1869-1870) de la Haute-Saône précisait que « l'ingénieur ordinaire est à la disposition des industriels et des agriculteurs pour exécuter les analyses des minéraux, terres, engrais, produits d'art, [...]. Les analyses sont en général gratuites ». On doute que Marcel s'y soit réellement livré.

Les ouvrages sur Vesoul indiquent qu'en 1834 (Thirria était alors ingénieur ordinaire) un « bureau des Mines » s'installa dans l'ancien couvent des Ursulines, devenu la même année « École normale » de garçons. On peut supposer que ce local technique abritait le « laboratoire » et l'administration des mines. Quant à l'ingénieur, il semble avoir travaillé à son domicile (en 1875 : 20 rue du Breuil, à la limite ouest de la bourgade).

Le traitement d'un « ingénieur ordinaire » de 3e classe (classe de début), était en 1872 de 2 500 francs. Quand Marcel passera, au bout de 4 ans et demi, en 2e classe, le montant fut porté à 3 500 francs. Un employé de bureau était payé par une subvention départementale, qui était si insuffisante que l'ingénieur avait dû, en 1861, la compléter par 300 francs de sa poche ! Cependant, Henri Poincaré - le futur célèbre mathématicien, qui succédera à Bertrand - reçut, en 1879, 600 francs de frais de bureau, que son prédécesseur immédiat avait peut-être aussi obtenus. À titre documentaire, un instituteur de 1e classe touchait en fin de carrière 1 200 francs, ce qui était considéré comme misérable.

Si l'on excepte Thirria, qui s'incrusta à Vesoul, s'y maria et finit par y mourir, les ingénieurs ordinaires des mines n'y faisaient pas long feu. Ainsi Achille Delesse (1817-1881) - autre géologue connu - y avait été basé de 1845 à 1849, profitant pour s'en évader de la création de la chaire de géologie de la faculté des sciences de Besançon, avant d'entamer sa brillante carrière, à la fois professorale et politico-économique, à Paris, couronnée par un fauteuil d'académicien. Dans le défilé de ses successeurs en Haute-Saône, on arrive ainsi à Choulette - camarade d'Auguste Michel-Lévy, avec lequel il étudia les filons métallifères en Bohême et en Saxe - mais celui-ci, en 1871, décède en fonctions. L'ingénieur Henry, nommé en juillet 1871 (après la guerre) se débrouille pour rester à Paris, adjoint au professeur de docimasie de l'École des mines. Il ne dut pas mettre les pieds à Vesoul, où Rigaud, ingénieur ordinaire à Chaumont, assura l'intérim. C'est sans doute lui qui introduisit son jeune camarade Marcel Bertrand, nommé le 1er août 1873 au sous-arrondissement de Vesoul, dépendant de l'arrondissement minéralogique, basé tantôt à Dijon (1870), tantôt à Chaumont (1873), sous la houlette de l'ingénieur en chef Trautmann, que nous retrouverons plus loin. Marcel, lui, était chargé, outre les mines, du « service spécial de l'établissement thermal de Luxeuil » fort prisé depuis le Second Empire, à deux heures de cheval de Vesoul.

La vie d'ingénieur de Marcel à Vesoul. Il dut arriver de Paris à la fin d'un après-midi d'août, par le train direct de la ligne Paris-Belfort et, à son arrivée, charger ses cantines dans la voiture hippomobile du service de la gare qui allait l'emmener à son domicile, réservé par l'un de ses futurs collaborateurs, dans la vieille ville, au pied méridional de la haute colline de la Motte, qu'une chapelle alors toute neuve couronnait. Il dut sans retard escalader la pente de marnes liasiques et, du chapeau de calcaires bajociens de cette butte-témoin isolée, apercevoir une bonne partie du territoire qu'il allait contrôler, des premiers reliefs lointains du Jura à l'est jusqu'aux plateaux calcaires du Jurassique moyen (le « Vésulien » !) et supérieur aux approches sud du bourg. Puis ce furent les visites protocolaires aux autorités préfectorales dont il dépendait et aux divers collègues des services administratifs, certainement flattés de recevoir à Vesoul le rejeton d'un célèbre académicien parisien. Le caractère souple de Marcel allait lui permettre de naviguer aisément dans le milieu local, surtout monarchiste ou bonapartiste, modéré il est vrai, qu'alarmaient les soubresauts d'une république naissante. Quant aux préfets (Marcel en connut quatre en quatre ans), ils valsaient suivant les changements de pouvoir à Paris. Heureusement, le millier de hussards du 9e régiment de cavalerie amenait une certaine harmonie patriotique, dans cette cité proche de la nostalgique « ligne bleue des Vosges », avec leurs défilés et leurs concerts bi-hebdomadaires.

L'ingénieur Bertrand trouve à Vesoul deux garde-mines. L'un, Bonnaymé, muté à Belfort, l'y seconde pour le « contrôle des chemins de fer de l'Est » - qui s'est ajouté en 1877 aux charges statutaires de Vesoul - et le remplacera à son départ en 1879, pour la visite des mines.

L'activité administrative du jeune ingénieur ne peut pas être appréciée par la lecture des comptes-rendus (« procès-verbaux ») directs des visites, que les Archives de Haute-Saône ne possèdent pas. Par contre, on peut y consulter la copie des « Observations » que, réglementairement, l'ingénieur en chef Trautmann devait envoyer en fin d'année au ministre des Travaux publics : ces observations résumaient les rapports que lui avaient adressés les ingénieurs ordinaires. Malgré les gémissements ministériels, ces textes étaient envoyés à Paris avec des mois de retard, et il est à craindre que, dans le cas de la Haute-Saône, Bertrand n'en ait été responsable.

En 1874 : « Rien de marquant [...] cette année dans les mines du dépt. de la Haute-Saône ; on peut pourtant regretter que les procès-verbaux de visite de M. Bertrand soient un peu trop écourtés et ne donnent pas une description suffisamment détaillée de l'activité et de l'état de ces exploitations... ». En 1875 : « Aucun fait saillant [...] dans les houillères du dépt. de la Haute-Saône, sinon l'insuccès d'un sondage et la recommandation de chercher la suite des couches houillères de Ronchamp vers le sud ou le sud-ouest ». On pourrait penser que Marcel s'est rangé, mais. en 1876, l'ingénieur en chef écrit : « M. Bertrand, dans ses procès-verbaux de visite, ne dit nulle part que, conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813 ( !), ses procès-verbaux aient été insérés dans les registres des exploitations [sans doute formule polie pour dire qu'il ne l'avait pas fait] ; de plus M. Bertrand a rédigé ses procès-verbaux à Vesoul quelques jours après la visite, au lieu de les dresser sur les lieux le jour même de la visite, ce qui sans doute, lui aurait permis d'entrer dans un peu plus de détail. »

Ces remarques, certainement justifiées (l'avenir les vérifiera, pour les levers de terrain sans notes prises sur place), traduisent, à l'égard de son jeune camarade, l'irritation d'un supérieur d'un strict légalisme administratif. On remarquera que le travail essentiel de Marcel concernait les travaux de recherche et d'exploitation de Ronchamp. Des besognes annexes devaient s'y joindre de temps à autre : en août 1875, le voici chargé, pour la Haute-Saône, des examens préalables des candidats à l'École des mines de Saint-Étienne, alors destinée aux futurs directeurs d'exploitation et aux « garde-mines ». En juin 1876, il est attaché à la Commission régionale de l'Ouest [sic] pour les examens d'admission aux Écoles d'arts et métiers.

L'insertion de Marcel dans la vie de Vesoul. Certainement, les lettres à sa famille pourraient décrire la vie du jeune ingénieur. On en est réduit à feuilleter la presse locale. Celle-ci mentionne, au printemps 1875, qu'une « cavalcade vésulienne », au profit de l'hôpital et des pauvres, comportera un grand nombre d'attractions, avec plusieurs fanfares, des pelotons du 9e Hussards encadrant, en tête et en queue, la manifestation. Ces défilés de l'après-midi rassemblèrent un peuple immense, venu de tout le département à pied, à cheval, en voiture. Doit-on être surpris que, dans le comité d'organisation, figure en bonne place, avec un jeune conseiller de préfecture, sous la présidence du baron Bouvier - personnalité locale -, « Bertrand, ingénieur des Mines » ? On peut conclure que celui-ci, loin de se réfugier dans une retraite boudeuse de Parisien exilé, s'associait gaiement au personnel civil ou militaire de son statut et de son âge. Ainsi dut-il participer, ce dimanche 14 mars 1875, au bal de la mairie où, jusqu'à six heures du matin, rapportent les gazettes, les beautés vésuliennes virevoltèrent aux bras des jeunes officiers et des jeunes fonctionnaires d'avenir.

La participation à la vie locale se faisait aussi dans la sphère culturelle. On sait rarement que Vesoul possède une des plus anciennes sociétés scientifiques de France. Fondée en l'an IX [1801] - et toujours active - la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du département de la Haute-Saône (son sigle « SALSA » ajoute les Lettres à son objet initial) rassemblait, à la fin du XIXe siècle, une centaine de membres, dont une cinquantaine de « résidants ». Le géologue Thirria l'avait présidée en 1840. Marcel dut s'y inscrire rapidement, les bulletins de 1876 à 1878 signalant sa présence à certaines des réunions mensuelles. Elle possédait une commission du musée et des collections, divisée en trois sous-commissions, celle de géologie comptant huit membres et dirigée par l'architecte Dodelier. On y trouve, outre Bertrand, de vrais géologues amateurs. Ainsi le commandant du génie en retraite Sautier, membre de la Société géologique depuis 1854, auquel Henri Coquand dédia un Strombe et qui avait publié sur le Haut Jura. C'est aussi le jeune Paul Petitclerc (1840-1937), fils d'un maire de Vesoul révoqué par la République, et qui publiera par la suite des notes sur la stratigraphie et la paléontologie du Jurassique du Jura, parfois avec Wilfrid Kilian, en rassemblant des collections de fossiles, qu'il offrira en particulier au Muséum de Paris : inscrit à la Société géologique en 1878 - comme Bertrand - Petitclerc gardera des rapports avec ce dernier, assistant à la Réunion extraordinaire de 1885 dans le Jura. Intéressés eux aussi à la géologie, quelques jeunes ingénieurs polytechniciens, deux des ponts-et-chaussées, deux du Service des forêts, durent être des familiers de Bertrand. On apprendra que celui-ci effectua, selon une déclaration du président Reboul de Neyrol (du 28 décembre 1876), un premier triage des échantillons du musée.

Le 29 juillet de la même année, il est nommé dans le comité départemental chargé du problème du phylloxera : il y côtoiera Perron, receveur municipal et vice-président du comice agricole de Gray, géologue amateur qui avait publié à la Société géologique sur le Jurassique supérieur des environs de sa ville. En 1877, on trouvera Marcel secrétaire du comité départemental de l'Exposition universelle, car il doit préparer la présence des productions de la Haute-Saône à la manifestation de Paris. Mais toutes ces initiatives n'auront qu'un temps. À son départ, le relais sera pris, pour les collections géologiques de Vesoul, par Paul Petitclerc qui, devenu notabilité locale, aura sa mémoire perpétuée par le nom d'une rue de Vesoul.

Il est certain aussi que Marcel Bertrand a effectué des levers géologiques durant son séjour à Vesoul. Le nouveau fond topographique au 80 000e en hachures allait permettre de réaliser une vraie carte géologique. Une délibération du Conseil général en avril 1875 concerne « la carte géologique de la Haute-Saône », « présentée par MM. Bertrand et Lebleu » (ce dernier pour une partie agronomique ?). Un rapporteur en souligne l'utilité. Comme « la seconde moitié de la dépense » est votée, on en conclura que le travail, bien avancé, avait dû débuter au moins en 1874. Cette carte départementale ne semble pas avoir vu le jour. Sans doute, la feuille de Gray (1880) de la carte régulière, sur le même fond, a-t-elle utilisé ces données inédites, une planche de coupes (comme l'avait fait Thirria) lui étant annexée.

Bertrand quitte Vesoul en janvier 1878. Henri Poincaré lui succède mais ne le remplacera sur place que le 1er avril 1879, pour peu de temps puisqu'il sera nommé chargé de cours de calcul différentiel et intégral à la faculté des sciences de Caen dès le mois de décembre suivant. C'est donc l'ingénieur en chef Trautmann qui va assurer l'intérim entre les deux hommes, aidé par les collaborateurs de Bertrand, les garde-mines Bonnaymé et Chalot, qui, en fait, ont eu longuement un rôle essentiel au service minier de Vesoul, où les jeunes « ingénieurs ordinaires », eux, apprenaient leur métier.

À la mort d'Élie de Beaumont, son fondateur, le Service de la Carte géologique détaillée de la France commença à être réorganisé par Eugène Jacquot, nommé directeur en 1875 et qui occupera le poste pendant douze ans. Avant lui, seuls quelques ingénieurs des mines (tels Edmond Fuchs, Alfred Potier, Albert de Lapparent et Henri Douvillé) étaient chargés des levers de terrain. Jacquot en augmenta le nombre et ouvrit le Service à des « collaborateurs », universitaires ou amateurs. Vrai géologue, ayant à son actif plusieurs cartes et monographies, spécialement en Aquitaine, le nouveau directeur entendait - a écrit Pierre Termier - « choisir ses collaborateurs, et n'aimait guère qu'on les lui imposât ; il se méfiait beaucoup de la prétendue conversion à la géologie d'un jeune camarade [Marcel Bertrand] qui, dans les années d'école, n'avait manifesté aucune tendance à cultiver les sciences naturelles ; il s'opposa donc, tant qu'il put, à sa nomination ». On aurait donc pu supposer qu'affecté « sans mission précise » au Service le 28 janvier 1878, Marcel ait été fraîchement accueilli dans cette annexe de l'École des mines, au 62 boulevard Saint-Michel : toutefois, nommé « adjoint » du Service le 4 mai 1877, tout en restant affecté à son service ordinaire à Vesoul, on doit penser que Jacquot avait baissé son opposition. Ses craintes furent rapidement levées : Bertrand devint un efficace cartographe qui réalisera une dizaine de coupures de la carte régulière au 80 000e, en commençant dès 1880 par la parution de la feuille de Gray.

Il fut en effet chargé des feuilles du Jura, sans doute du fait qu'il était familier de la Haute-Saône. Il a donc, de 1878 à 1886 - tout en travaillant (après 1881) en Provence - cartographié la chaîne allant du nord (Gray, Besançon) vers le sud (Nantua). Il est difficile de suivre précisément son parcours, les comptes-rendus annuels des campagnes de levers n'étant pas encore imprimés à cette époque. Nous savons cependant que, le 27 avril 1881 (Recueil Lacroix, Arch. Acad. Sci. Paris, 1 J-22-3) Jules Marcou, séjournant à Salins, sa ville natale, écrivait à son jeune ami Gustave Dollfus : « Marcel Bertrand [dont il venait d'apprendre qu'il était fils du mathématicien] s'est décidé à me faire visite la veille et le jour de Pâques, et je crois qu'il est parti convaincu que je n'étais pas l'ogre qu'on lui avait représenté ». Et l'acerbe Salinois d'ajouter : « Il est gentil et dévoué à son travail. »

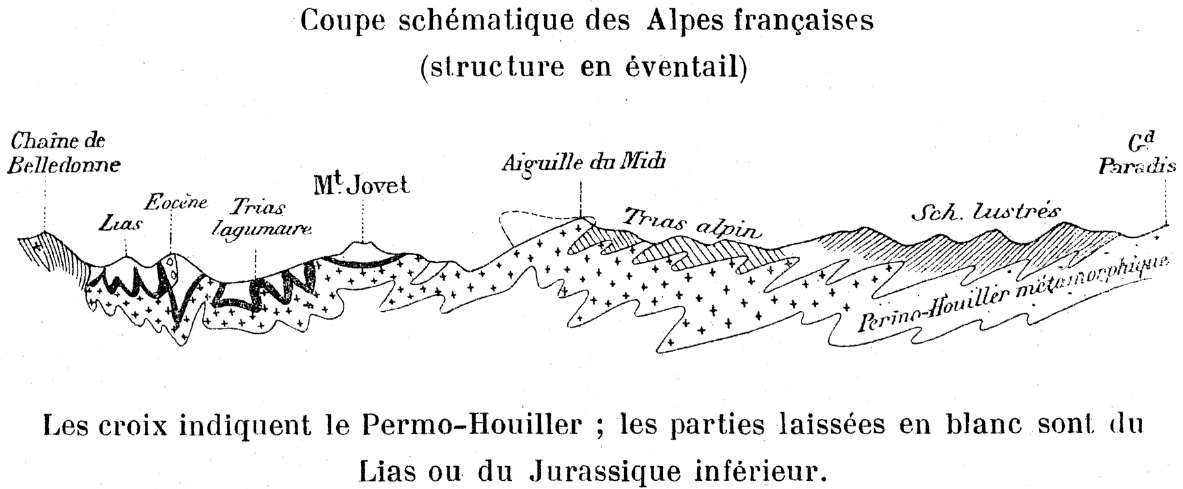

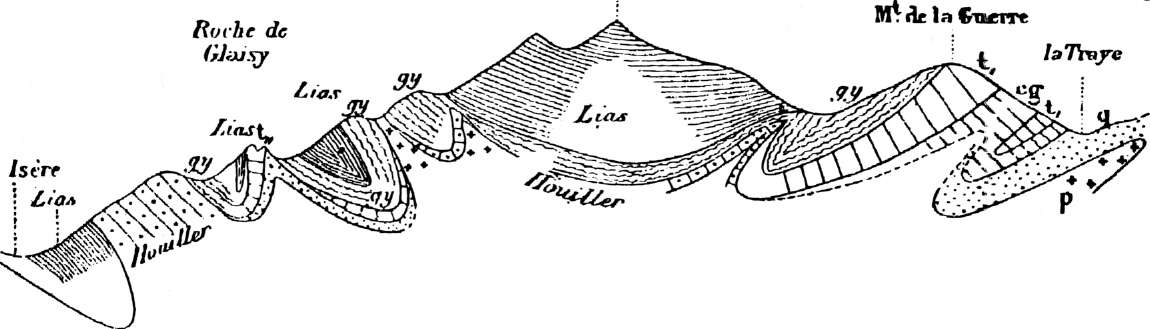

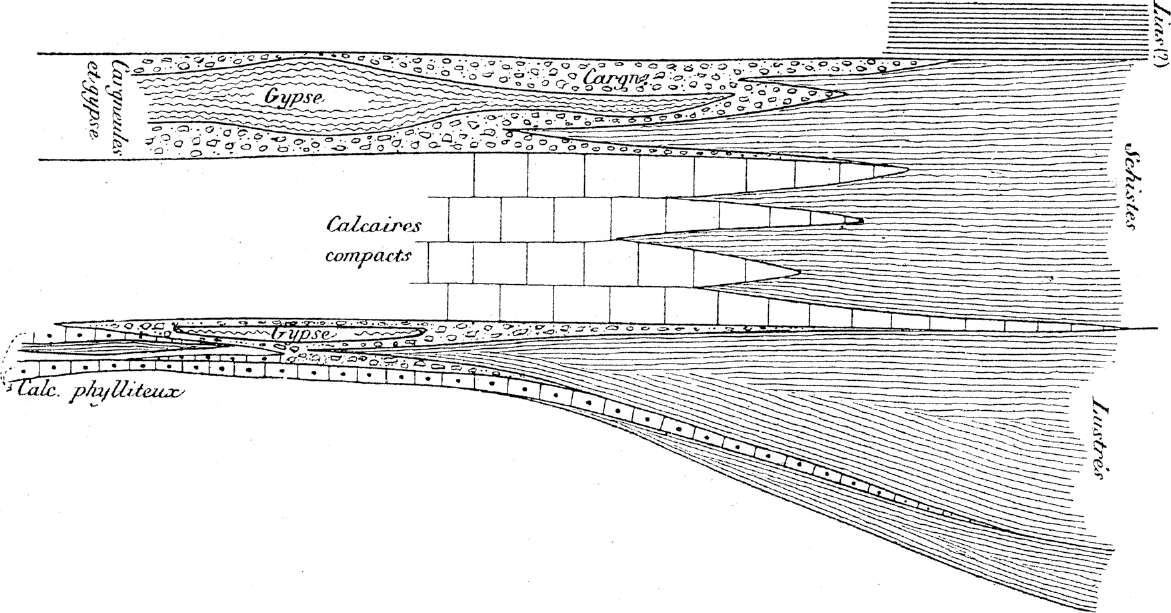

Marcel, chemin faisant, apprenait son métier sur une succession stratigraphique déjà bien connue. Les Recherches géologiques sur le Jurassique salinois de Marcou avaient, dès 1846, donné un excellent tableau du Jurassique de Franche-Comté. Et, du point de vue structural, « en 1847 le Jura était certainement la mieux connue des chaînes de montagne » a écrit Marcel en 1889, dans son Éloge de Charles Lory. Il ajoutait que le « mélange de simplicité dans l'ensemble, et de complications locales », fait du Jura « une merveilleuse école pour l'étude de chaînes plus complexes [...], modèle réduit et simplifié, presque comme un modèle démontable des Alpes. »

Parmi les travaux structuraux consacrés au Jura se détachaient particulièrement ceux de Jules Thurmann, concernant la Haute chaîne et le versant helvétique. Bertrand va, prudemment, émettre quelques idées générales. Pour lui, la courbure du Jura, qu'il voyait esquissée dans la géographie des faciès du Jurassique supérieur, était liée à celle de « la bande des massifs anciens qui va du Plateau central aux Vosges et à la Bohême » : il suivait en cela une idée de Suess. Les plissements réguliers du Jura oriental « appellent l'idée d'une compression latérale, dont il semble difficile de ne pas chercher la cause première dans le soulèvement alpin » (Bertrand, 1884) : cette idée avait été émise anciennement par l'ingénieur Parandier et par le capitaine Claude Rozet, Thurmann lui-même s'y étant tardivement rallié.

Contrairement aux idées antérieures, Bertrand admet la relation ordinaire des failles avec les phénomènes de plissement (Bertrand, 1884), ce qui prouverait leur caractère superficiel. Il note aussi que les « renversements » de séries sont peu accentués mais, lorsqu'ils sont plus marqués, ils se font vers le nord-ouest. L'attention de Marcel s'est portée surtout sur les failles, pour lui « sujet d'étude et non [...] objet de constatation ». Il s'attaquait ainsi à une question que Just Pidancet (1823-1871) avait déjà abordée. Préparateur de Delesse puis de Henri Coquand à la faculté de Besançon, ce singulier personnage, velléitaire et imprévisible, est reconnu par Marcel Bertrand comme ayant été « l'un des plus originaux et des mieux armés parmi les géologues franc-comtois », et cela bien qu'il en ait contesté certaines affirmations autour de Besançon. Là, dans une note à la Société d'Émulation du Doubs (1848, publ. 1850), Pidancet figure une série de failles verticales sur une très belle planche de coupes en couleurs. Il affirme - ce que Bertrand contestera - que ces failles ont formé « un véritable obstacle au développement des plissements réguliers » qui, à leur contact, se recourberaient jusqu'à se paralléliser avec elles. Pidancet supposait que ces « failles principales ou continues » du Jura se disposent suivant trois directions différentes, pour lesquelles il utilise la terminologie d'Élie de Beaumont. Il reconnaît cependant que les unes (N-40° à 45°E), qui devraient, suivant le dogme, se rapporter au « système de la Côte d'Or » - d'âge théoriquement fini-jurassique - affectent le Néocomien. Certaines autres (N-S) dateraient du milieu du Tertiaire (« système de la Corse et de la Sardaigne ») et d'autres enfin (N-75° à 80°E), de la fin de cette ère (« système des Alpes principales »). À côté de ce premier type de failles, Pidancet distingue des « failles de ploiement » suivant l'axe des plis (ce sont celles de Thurmann dans le Haut Jura). Quant à ses « failles d'affaissement », il s'agit de panneaux calcaires glissant sur les pentes du Lias marneux (les futurs « décoiffements » de Lugeon). On retirera des écrits de Pidancet l'idée, très moderne, du polyphasage de la fracturation du Jura.

Les propositions de Bertrand sont tout autres et plus explicatives. Il s'intéresse spécialement à trois types d'accidents.

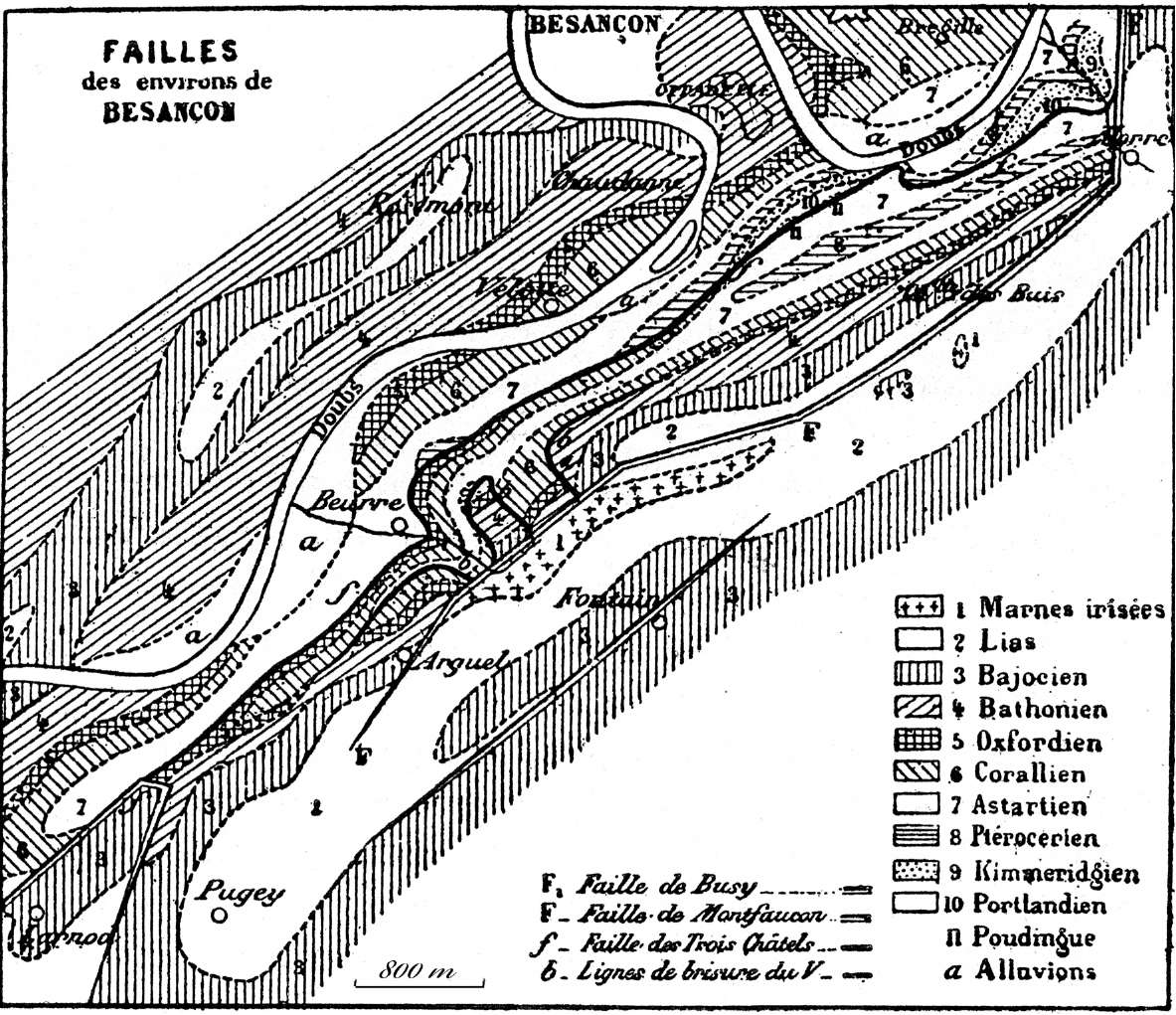

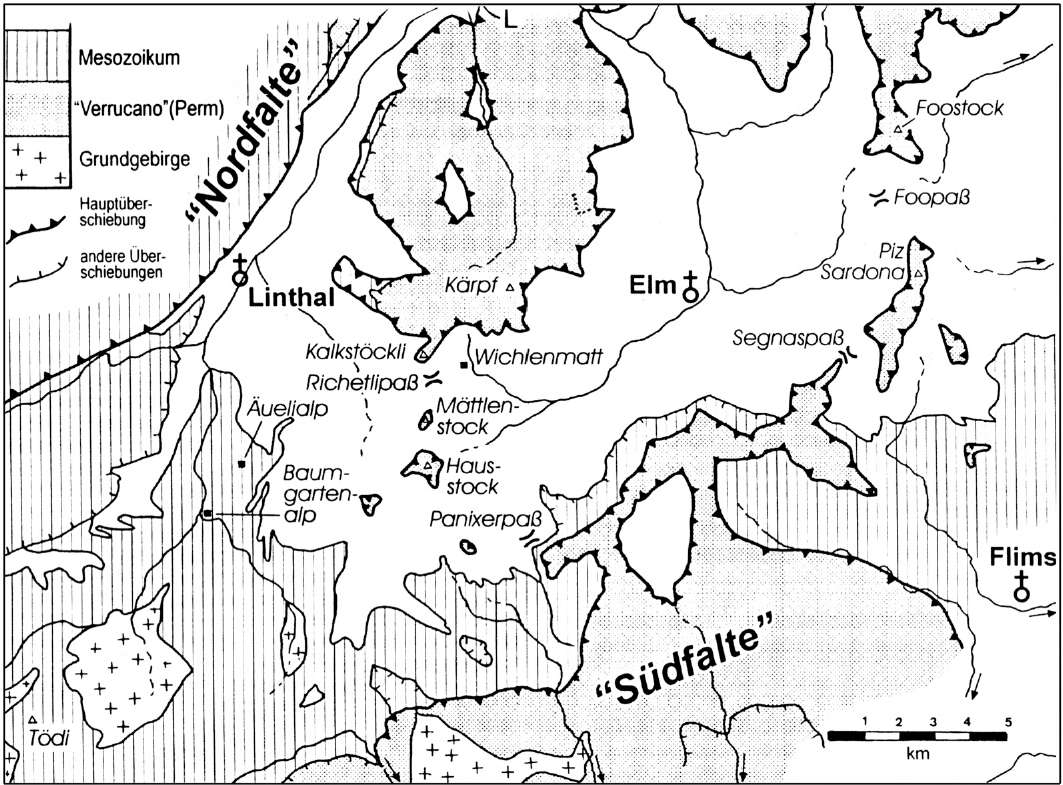

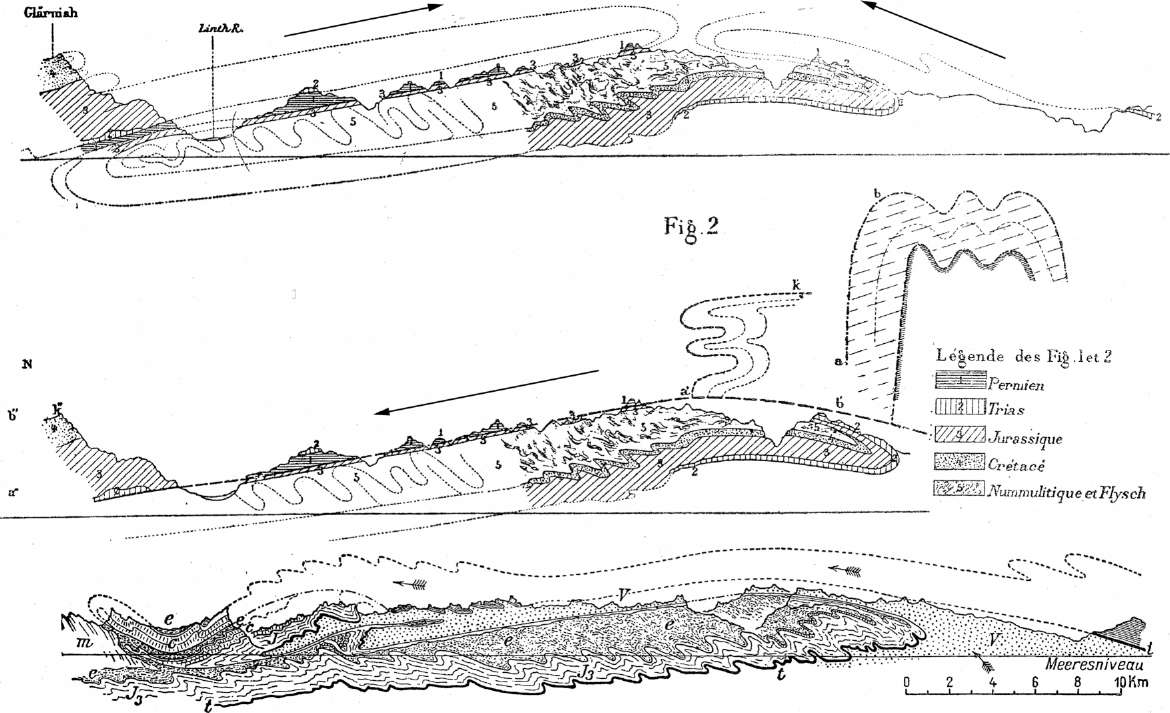

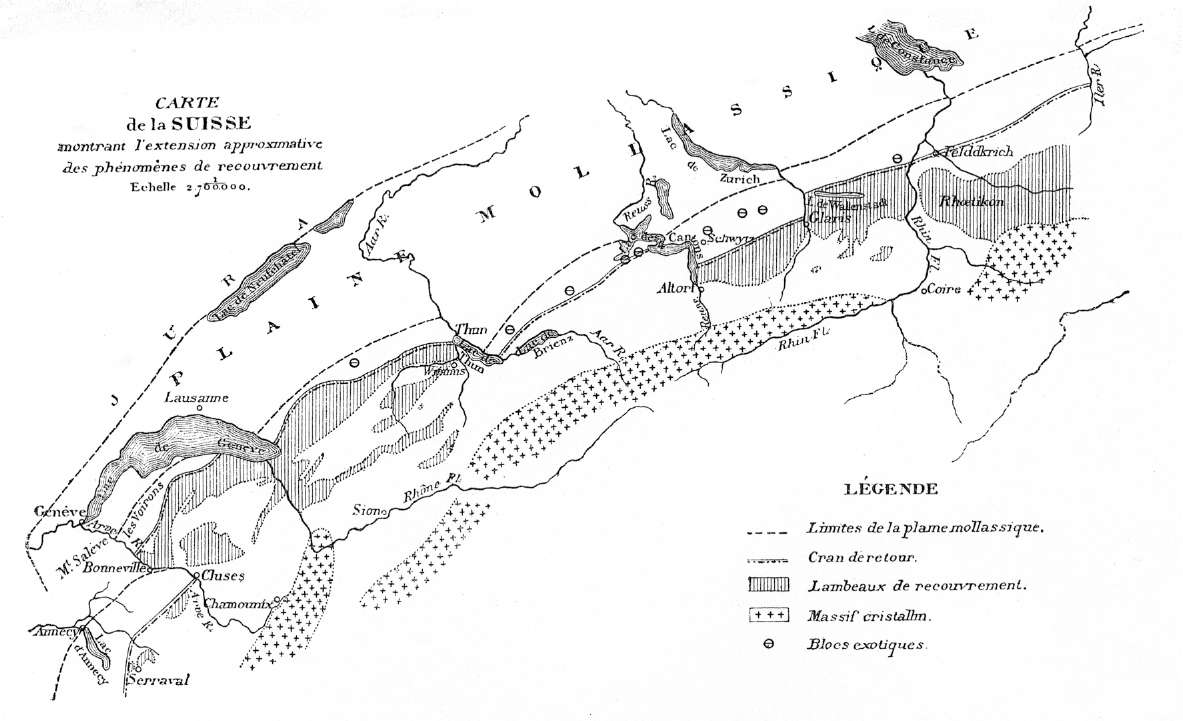

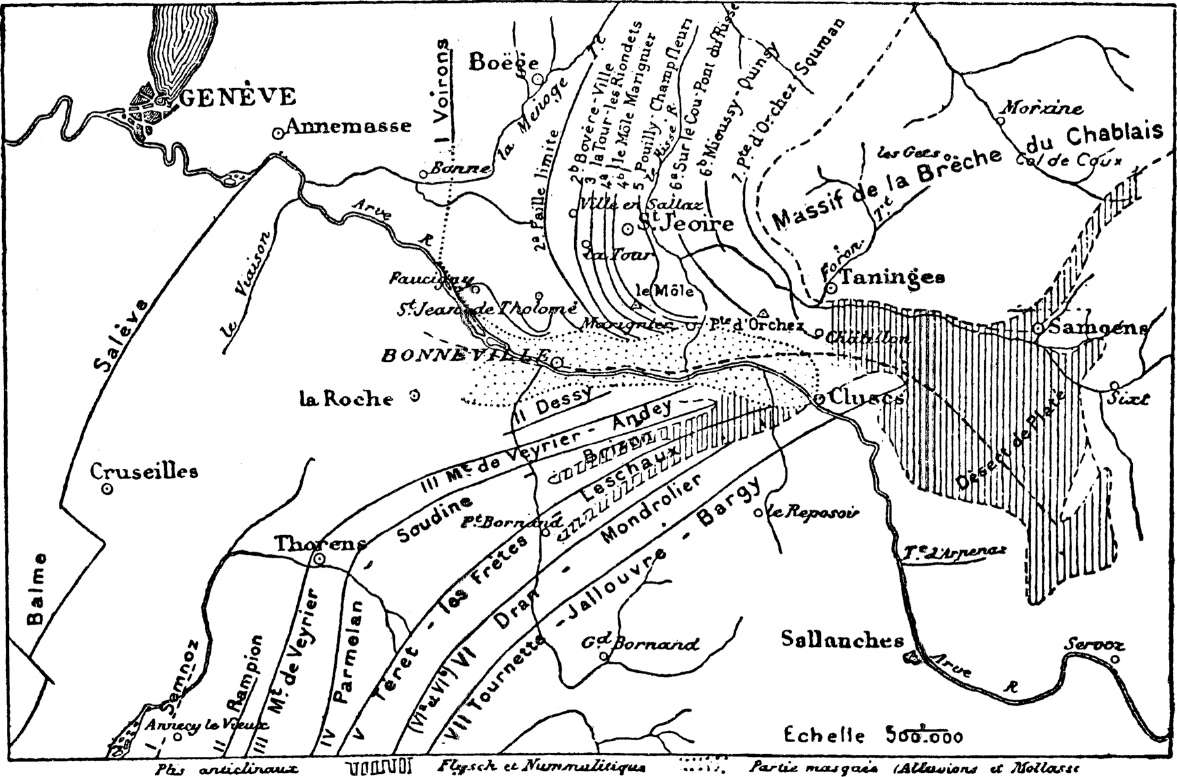

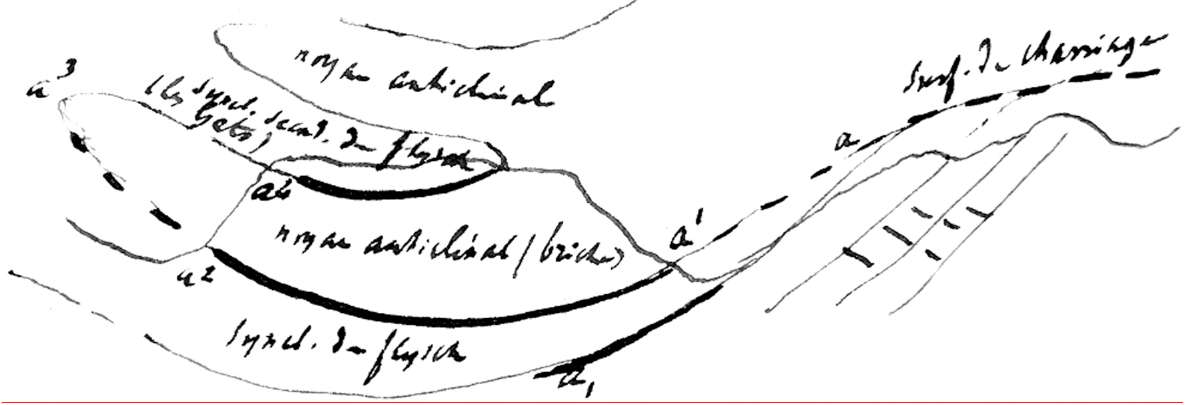

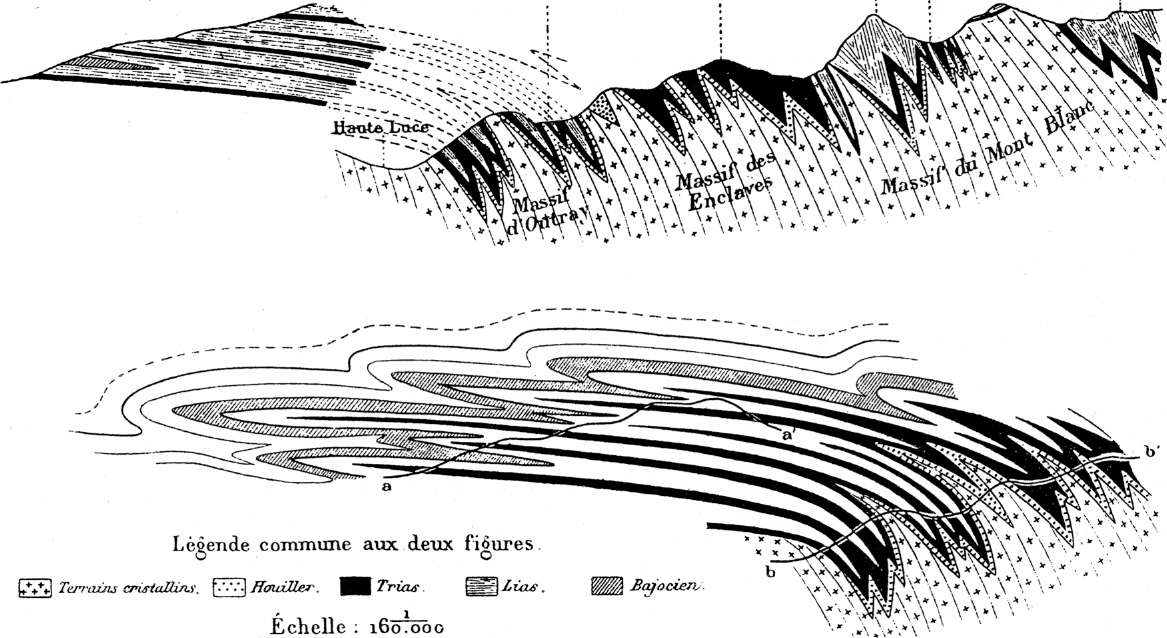

Fig. 2. Failles des environs de Besançon [Extrait de M. Bertrand, 1881].

Des failles plus ou moins horizontales (Bertrand, 1881), de tracé en plan à courbure variable, sont décrites à la lisière ouest de la chaîne (Fig. 2 et 3). Ces chevauchements à déplacement hectométrique vers le nord-ouest amènent des « terrains plus anciens » à être « poussés et charriés sur les terrains plus récents ». Dans sa Notice de 1894, il écrira qu'en dépit de leur faible amplitude, ces chevauchements « appelaient pour la première fois en France l'attention sur un phénomène dont j'ai reconnu depuis la généralité ». Ce travail de jeunesse semble oublier les propositions qu'en 1860 Charles Lory avait émises lors d'une Réunion extraordinaire de la Société géologique à Besançon : il parlait « d'accidents stratigraphiques [= tectoniques] compliqués » (« superpositions anormales », « renversements », « replis en superposition renversée »), dus à « quelque mode particulier de dislocation ». C'est Bertrand qui expliquera ce type de phénomènes. En attendant, quand ce dernier fera à Paris en 1881 son exposé sur « les failles de la lisière du Jura », Lory, qui y assistait, loin de chercher une priorité sur le sujet, se bornera à des remarques faisant appel à des « failles diversement orientées » ou à des « écroulements » de « tête de faille », ce qui est très en retrait sur ses termes de 1860.

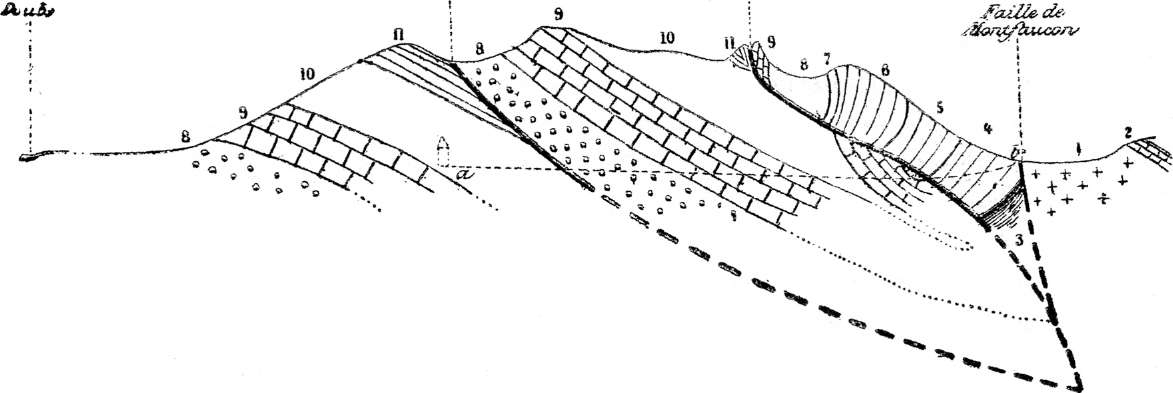

Fig. 3. Coupe entre le Doubs et la faille de Montfaucon, près de Beure (Doubs) [Extrait de M. Bertrand, 1881]. 1 : Trias (marnes irisées) ; 2-3 : « Infralias »-Lias ; 4 à 7 : Bajocien à Callovien ; 8 à 10 : Oxfordien (s.l.) ; 11 : « Ptérocérien ».

Si, près de Besançon, ces structures singulières - que Bertrand présentera le 21 août 1885 à la Société géologique, lors d'une Réunion extraordinaire - ont été retrouvées et précisées dans de nombreux travaux au milieu du XXe siècle, l'extraordinaire faille plate aux contours extrêmement sinueux qu'il dessina aux environs de Salins (Mont Poupet) a été critiquée, déjà par Émilien Bourgeat en 1908, et a fait l'objet de nouvelles interprétations, par André Caire en particulier.

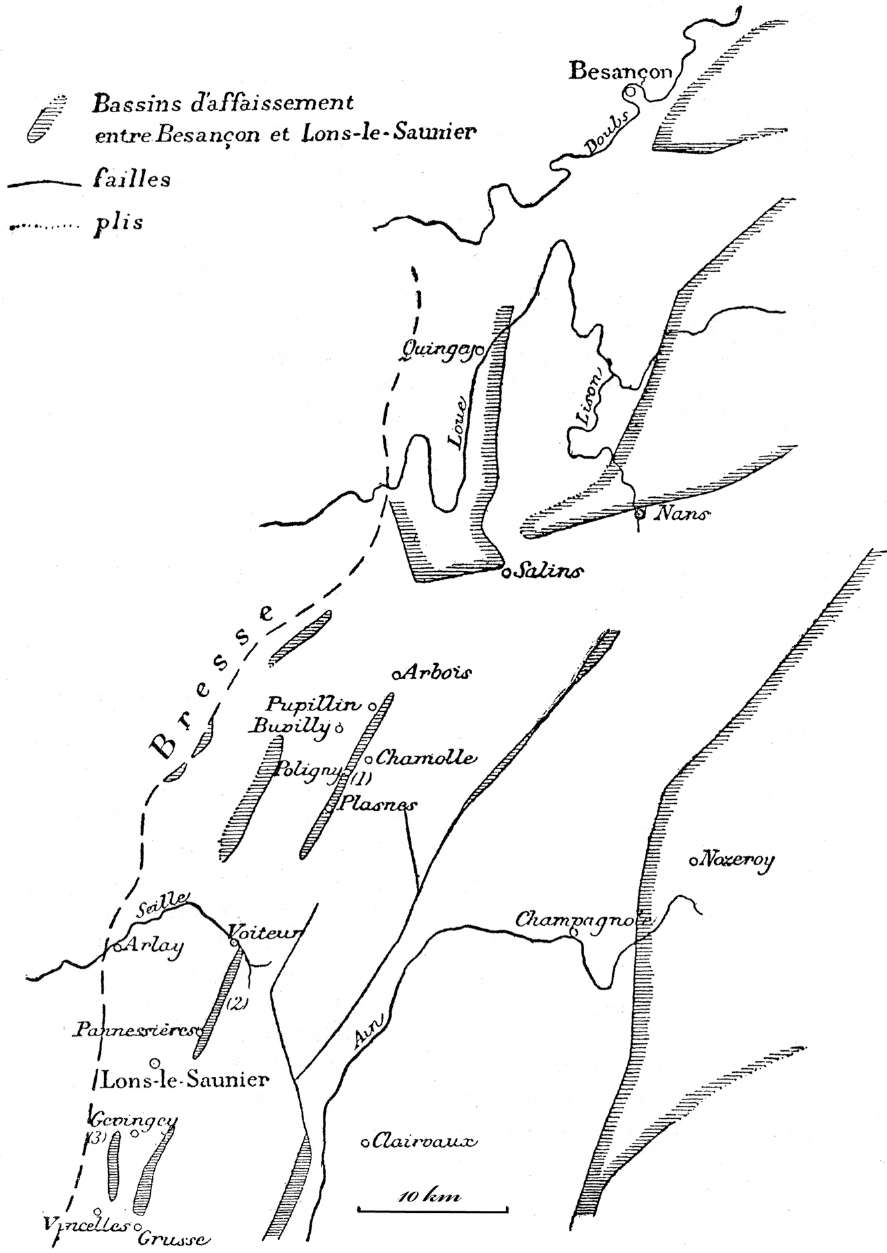

D'étroits « bassins d'affaissement » (Bertrand, 1884), limités par deux failles parallèles et proches, se rejoignant longitudinalement, sont cartographiées spécialement entre Lons-le-Saunier et Arbois (Fig. 4). Ces « bassins » sont occupés par des assises relativement jeunes, effondrées au milieu de calcaires plus anciens, restés tabulaires. Bertrand l'expliquera par le remplissage d'un vide résultant d'une dissolution par les eaux souterraines, en somme une sorte de soutirage. Personne n'a repris cette explication, ni celle (Bourgeat, 1898 et 1911) d'un synclinal déformé, flanc inverse d'un pli couché. On a parlé de phénomènes distensifs, avec écartement des blocs d'une « crevasse », avec chute des terrains supérieurs (Choffat, 1885). Quant à Louis Glangeaud (1945), il a proposé l'idée d'un serrage transversal ultérieur de ces « pincées », certains auteurs (Pierre Chauve, 1974) y ajoutant la proposition de coulissements longitudinaux.

Fig. 4. Bassins « d'affaissement » entre Besançon et Lons-le-Saunier [Extrait de M. Bertrand, 1884b].

Des « failles à déplacement horizontal » recoupent les plis de la Haute chaîne jurassienne. Elles seraient « le résultat d'une torsion correspondant à un déplacement inégal, dans le sens horizontal, de couches plissées ». Bertrand citera la célèbre « faille transversale » de Pontarlier - que Jaccard (1869) connaissait déjà - dans la notice de la feuille de ce nom. Il montrera à la Société géologique l'accident similaire de Morez. Rappelant le terme minier allemand de « Blatt », que Suess avait utilisé pour de telles fractures, il souhaita qu'un nom français (ce seront bientôt les « décrochements » de Jaccard) leur soit affecté.

La lecture des brèves notices explicatives des feuilles que Marcel Bertrand a levées dans le Jura témoigne de la connaissance qu'il avait du faciès et des âges des formations, spécialement du Jurassique. L'un des problèmes qui subsistaient concernait le Jurassique supérieur : à partir de 1870, « presque tout ce que la France et l'étranger comptaient de géologues éminents prirent part au débat » sur les formations coralligènes du Jura (Bourgeat, 1887). Rappelons que la nomenclature utilisée alors comportait, au-dessus de l'Oxfordien (s.s.) : le « Corallien » et l' « Astartien » (équivalents plus élevés de l'Oxfordien au sens actuel), puis le « Ptérocérien » et le « Virgulien » (termes successifs de l'actuel Kimmeridgien), enfin le Portlandien [= Tithonien]. Les faciès coralligènes - en fait des récifs démantelés de polypiers inclus dans des calcaires oolithiques ou environnés par ceux-ci - étaient souvent regroupés dans une prétendu « étage Corallien ». Or, retrouvant et développant les conclusions de Paul Choffat (1876), Bertrand établira que ce faciès est hétérochrone.

Dans une importante publication à la Société géologique, présentée le 15 janvier 1883, il distingue trois niveaux coralligènes, de bas en haut : l'« oolithe corallienne » (il conserve ce nom), l'« oolithe astartienne », l'« oolithe virgulienne ». Il examine secteur par secteur, en allant du nord-ouest vers le sud-est, les diverses coupes qu'il a observées et utilise les nombreux travaux antérieurs d'Étallon, Ogérien et Choffat, en citant les fossiles significatifs des divers niveaux. Ainsi constate-t-il qu'en allant vers le sud-est, le faciès coralligène monte de plus en plus dans la série. Si l'oolithe « corallienne » se suit du Bassin de Paris jusqu'au Jura médian, l'oolithe « virgulienne » apparaît là pour se développer, seule, dans le Jura méridional de Saint-Claude, pouvant même - selon Bertrand - y atteindre la base du Portlandien.

De Cambridge (Massachussets) où il s'est installé, Marcou, qui a généralement la dent si dure, écrit à Dollfus le 14 mai 1883 qu'il vient de lire le texte de Bertrand, le qualifiant de « très bon ! », et lui demandant d'en féliciter l'auteur.

Bourgeat a écrit que, l'été 1881, il avait fait avec Bertrand « quelques excursions en montagne ». Or, cette année-là, ce dernier avait étendu ses levers sur la feuille Lons-le-Saunier. Comme nous savons qu'à cette époque, il devait étudier avec Abel Girardot les environs de Clairvaux-en-Joux, c'est peut-être là que l'abbé les accompagna alors qu'ils levaient la coupe « de Menetrux à la Fromagerie » (Bourgeat, 1883).

Nous ignorons dans quelles circonstances et à quel moment l'abbé décida (« l'idée me vint », a-t-il écrit) de s'occuper pour sa thèse des formations coralligènes jurassiques du Jura méridional. Le 21 novembre 1881, il est admis à la Société géologique, présenté par Albert de Lapparent - « mineur » devenu professeur à l'Institut catholique de Paris - et par Marcel Bertrand, alors premier secrétaire de la Société. En 1882 probablement - écrit-il - il va parler de sa thèse au professeur Hébert, grand maître de la géologie et doyen de la faculté des sciences de Paris, qui l'encourage « à publier ses observations ». Il est vraisemblable qu'il ait parlé de son projet à Marcel Bertrand, projet auquel il va consacrer ses vacances d'été, de 1882 à 1885.

Un « conflit d'intérêts » était inévitable entre les deux hommes, de la même génération. Tous deux n'étaient devenus géologues que depuis peu d'années. Pour de simples besoins de carrière, ils devaient faire leurs preuves par des publications : Bertrand ne voulait certainement pas rester un simple leveur de contours géologiques et l'abbé désirait devenir professeur titulaire de son université. Il n'est sans doute pas innocent que Marcel ait écrit dans l'introduction de sa note de janvier 1883 : « Les études que je poursuis depuis cinq ans pour l'établissement de la carte géologique du Jura » (sous-entendu tout entier !). Quant à Bourgeat, il était né et avait passé son enfance à Valfin, au centre du territoire qu'il avait décidé d'étudier. Il avait le sentiment d'être « chez lui ».

En tout cas, pendant l'été 1882, accompagné par le jeune Wilfrid Kilian - futur maître de la géologie grenobloise - Bertrand étudie la région de Saint-Claude. L'abbé y travaille de son côté et - à l'en croire (Bourgeat, Mémoires, 2002) - il lui aurait fait part de ses conclusions sur la répartition des faciès « coralliens ». Sur le secteur particulier de Valfin - site célèbre - les deux hommes avaient une opinion différente : pour Bourgeat, qui retrouvait l'ancienne opinion de Choffat, le faciès coralligène était d'âge ptérocérien [Kimmeridgien inférieur], alors que Bertrand voulait qu'il soit essentiellement virgulien [Kimmeridgien supérieur]. « En novembre 1882 », Bourgeat envoya à la Société scientifique de Bruxelles un texte (qui paraîtra en 1883) sur « La position vraie du corallien de Valfin dans le Jura », ce qui postule qu'elle était contestée (par Bertrand) et qu'il le savait. L'abbé indique, dans son texte, que le projet de son étude est « de démontrer l'exactitude des idées du Suisse Paul Choffat, lequel estime qu'il existe dans l'Est [du Jura] plusieurs niveaux coralliens superposés et que les bancs de polypiers se situent de plus en plus haut dans la stratigraphie en allant des Vosges vers les Alpes. Il s'agirait de dater avec précision le Corallien de Valfin qu'il estime ptérocérien. »