Les querelles de « deux amis de vingt ans » :

les professeurs Alexandre Leymerie, de Toulouse, et Victor Raulin, de Bordeaux

COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 17 mai 2000)

Début 1905, Péron, président en exercice de la Société géologique de France, annonçait « un grand deuil » frappant la société : la mort de Victor Raulin, « regarded for some time as the Nestor of French geologists », dira Arthur Smith Woodward (1906), dans son éloge du disparu à la Société géologique de Londres.

Nestor par le grand âge certes, moins sans doute par la sagesse : Péron fit en effet allusion aux « démêlés retentissants, qui attristèrent les amis des deux savants », Raulin et son collègue de Toulouse, Leymerie. Un siècle et demi plus tard, il est possible de jeter un regard amusé sur cet épisode bien oublié, même s’il remua à l’époque le milieu scientifique français.

« Je me trouve dans la triste nécessité d’appeler devant le Tribunal […] un Collègue, un ami de vingt ans… ». Ainsi s’exprimait en 1868 Victor Raulin devant le tribunal de première instance de Toulouse. Même si de telles affaires sont rares, ce n’est pas le seul cas dans l’histoire universitaire de querelles de savants de qualité intellectuelle reconnue, aboutissant à de telles singulières extrémités. L’exemple qui va être donné n’est guère plus qu’un fait divers, mais il illustre le fait que, si l’avancement de la science est du domaine des idées, celles-ci sont liées à la personnalité des hommes, avec leurs croyances, leurs préjugés, leur héritage social ou familial, voire l’atmosphère politique du moment.

Leymerie et Raulin ont été deux hommes de science de qualité, sans aucun doute profondément attachés à leur discipline, extrêmement laborieux et productifs, l’un et l’autre bons ouvriers de la connaissance géologique de la France.

Ils ont fait, l’un et l’autre, l’objet de plusieurs notices, qui ont pu être complétées par l’examen de leurs dossiers aux Archives nationales et à l’Académie des sciences. Ont pu être également analysés les travaux les plus représentatifs des deux hommes, figurant dans la bibliothèque de la Société géologique de France. Pour Leymerie, on citera les longues notices de Louis Lartet (1879), pieux hommage de son successeur à la chaire de Toulouse, de Barthélémy (1879), son collègue biologiste, et, un siècle plus tard, l’hommage de Tomasson (1979-81) au nom de la Société académique de l’Aube, dont Leymerie fut membre résidant en 1828. Pour Raulin, nous possédons la notice, bienveillante mais objective, d'Henri Douvillé (1906) et un texte de Georgette Legée (1979).

T T T

Une brochure (Raulin, 1858 ?) déposée à la Société géologique (n° 72.252) permet d’en prendre connaissance. Elle comporte deux parties. Ces textes donnent le point de vue d’un seul des deux adversaires mais on peut les décrypter à la lueur d’autres documents.

« Dans cette conjoncture – écrit-il dans la préface de la Statistique géologique du département de l’Yonne (1858, p. IV) – je m’adressai à M. Raulin, qui avait fait ses preuves sur le terrain en plusieurs occasions, et je fus assez heureux qu’il voulût bien accepter la continuation des observations et la rédaction du corps de l’ouvrage […] avec la condition expresse que je resterais chargé [par l’administration] de la surveillance et de la responsabilité ». De son côté, Raulin indique (Précis…, p. 1) : « j’avais des relations scientifiques et amicales avec M. Leymerie depuis six à sept ans » quand « nous nous rencontrâmes à Paris, à la fin juillet 1846 ». Agé de 31 ans, Raulin venait d’être chargé de la chaire de géologie de Bordeaux. Son aîné Leymerie, âgé de 45 ans, devenait parallèlement titulaire de la chaire de Toulouse.

La participation de Raulin au travail dans l’Yonne commença mal. Au bout de cinq semaines, l’été 1845, il avisa le préfet qu’il se retirait car, écrit-il, celui-ci « voulut me mettre dans une position d’infériorité qui ne me permettait pas de coopérer au travail d’une manière convenable » (Raulin n’est pas plus explicite sur cette « position d’infériorité »). Ayant obtenu grâce à Leymerie des apaisements du préfet, Raulin reprit le travail, mais seulement à la fin de l’année suivante. D’entrée donc, le projet avait pris un an de retard. Leymerie écrivit à Raulin le 7 mai 1847 en lui rappelant qu’il avait (lui, L.) fait la moitié des levers de terrain et ajoutait : « Vous achèverez donc seul le travail, puisque vous y consentez, et votre nom sera placé en tête de l’ouvrage sur le pied de l’égalité avec le mien. Seulement, il sera juste d’indiquer dans le titre que c’est mon plan qui a été suivi, et qu’ayant la responsabilité, j’ai dû diriger en quelque sorte ». Telle est la « convention de 1847 ».

Deuxième incident, survenant après les campagnes de Raulin en 1847-1848. Ce dernier les relate ainsi : « A la fin de cette année [1848], le Chef de la Comptabilité commit, dans les bureaux de la Préfecture [de l’Yonne], un vol de 1394 francs 40 cent. à mon préjudice, par suite d’un excès de confiance de M. Pougy, chef du bureau des Travaux publics ». Raulin interrompit aussitôt ses explorations et, après de vaines tentatives de transaction amiable, il attendit le résultat du procès (suivi d’appel !) qu’il avait engagé contre le malheureux Pougy, actionné en responsabilité : celui-ci dut verser 1 000 francs à Raulin.

Cette « interruption de deux années […] mécontenta le Conseil Général [bailleur de fonds], le Préfet, et plus vivement M. Leymerie », qui était le responsable principal du projet aux yeux de l’administration. D’où, en mai 1851, un échange aigre de cinq lettres entre les deux hommes. Leymerie propose d’abord « de reprendre nos anciennes relations géologiques et de travailler de concert » puis fait une proposition, dont Raulin n’indique pas les termes. Ce dernier la rejetant, Leymerie écrit : « Je suis fermement convaincu qu’après tout ce qui s’est passé, le travail relatif à l’Yonne ne peut plus se faire en commun » et il dit se décider « à reprendre le travail effectivement et personnellement » ; il demande vivement à Raulin de lui faire parvenir ses cartes et notes « puisque vous ne voulez pas un arrangement ».

Raulin monte sur ses grands chevaux et, le 30 mai, il écrit à Leymerie (« Monsieur et Collègue ») en demandant le respect de la « convention de 1847 ». Le 7 juin, Leymerie répond calmement une lettre dont le contenu est donné dans le Précis… de Raulin, et qu’on peut résumer ainsi : a) « en vous parlant de reprendre nos anciennes relations géologiques, j’entendais remonter à l’époque où n’étant pas encore professeur titulaire, vous reconnaissiez et suiviez encore ma direction » [Leymerie rappelle ainsi sa prééminence !] ; b) « la rigidité de votre caractère, combinée avec les imperfections du mien, sans doute, s’opposeront toujours à ce que nous nous entendions […] pour mener à bien en commun le travail de l’Yonne […]. Il faut que l’un de nous ait seul le travail. Voulez-vous vous en charger ? J’y consens [et Leymerie propose d’envoyer à Raulin ses notes et cartes] ; c) il précise la part de chacun dans la rédaction de la Statistique [telle qu’elle sera réalisée], celle de Raulin devant être bien supérieure à celle de Leymerie, et il propose un partage des 3000 F de l’ « indemnité de rédaction », 2/3 pour Raulin, 1/3 pour Leymerie.

Cette lettre est clairement une offre de paix : « Vous êtes jeune, actif, laborieux. Ce travail ne vous coûterait qu’une peine médiocre […] et pourrait vous faire honneur ». Et il termine par ses « salutations empressées ».

Dans l’échange de lettres qui va suivre, les deux hommes useront de leurs « salutations fraternelles ». Le 10 juin, clairement embarrassé par une proposition somme toute généreuse, Raulin en accepte les bases mais demande un éclaircissement sur les titres du livre et de la carte, proposant : a) que la carte soit signée « par MM. Leymerie et Raulin […] terminée et publiée par M. Raulin » ; b) pour la Statistique, « par M. Raulin […] d’après ses propres observations […] et d’après les observations de M. Leymerie […] avec une préface et des généralités de ce dernier ».

Le lendemain – le courrier marchait vite à cette époque – Leymerie répond accepter le titre proposé pour la carte et demande, pour la Statistique, le texte suivant : « exécutée et publiée […] avec la direction de M. Leymerie […] par M. Raulin, d’après ses propres observations et celles de M. Leymerie ».

Ce texte sera nommé plus loin « convention de 1851 ».

Le 14 juin, Raulin dit l’accepter, mais demande que les mots « avec la direction » soient en caractères plus petits. Leymerie, deux jours plus tard, rassure son correspondant : « sur la grosseur des caractères, nous nous accorderons très-bien là-dessus, comme sur tout le reste, j’espère ». Raulin, résumant la situation, note que « les conditions premières en 1847 avaient été radicalement changées » ; la rédaction lui étant en majeure partie confiée, « nous avions renoncé à l’ex-aequo pour nos deux noms ».

Tout semblait au mieux : Raulin termina son travail de terrain en 1851 et 1852. La carte paraîtra en août 1855 : on lit qu’elle a été « exécutée et publiée […] par Mr Al. Leymerie […] et par Mr V. Raulin […] », sans mention de direction du premier. Ce point étant réglé, le litige allait survenir sur l’ouvrage explicatif.

L’impression des diverses parties du texte, par les soins respectifs de chaque auteur, avança de 1853 à 1857. Entre temps, Raulin aurait écrit à Leymerie (texte non rapporté dans le « Précis ») au sujet de la préface – qui devait être écrite par le seul Leymerie – que « le public pourrait être étonné de voir une préface signée par un autre que celui dont le nom joue le rôle principal dans le titre » (Raulin pensait à lui-même). Reçue comme une banderille, cette phrase attira la réaction logique de Leymerie : « Il me semble […] que nous étions convenus que nos noms seraient parallèles, avec l’indication de la direction pour celui [ = lui, Leymerie] qui en est chargé ».

Cette fois, c’est Raulin qui sursaute, à juste titre puisque Leymerie semble revenir à la convention – dépassée – de 1847, alors que, la part de travail de Raulin ayant été considérablement accrue, la nouvelle convention de 1851 avait modifié les choses. Le 10 juin 1857, Leymerie le reconnaît mais estime que cette seconde convention lui paraît un peu injuste pour lui. Il propose, l’imprudent, une nouvelle rédaction du titre de la Statistique : les deux noms seraient mis ex-aequo, sur la même ligne (concession demandée à Raulin) et lui, Leymerie, renoncerait à faire mentionner sa « direction » de l’ouvrage (concession octroyée à Raulin).

A ce stade, on ignore les « plaisanteries » (non rapportées !) que Raulin dit avoir envoyées à son collègue. Le 22 juin, Leymerie insiste : « Mon cher M. Raulin, […] je crois […] qu’en renonçant à dire dans le titre que j’ai dirigé la rédaction de l’ouvrage, je fais un sacrifice, si sacrifice il y a, au moins aussi grand que le vôtre ; car partout le directeur d’une œuvre est censé supérieur à celui qui l’a exécutée. Nous avons marché d’accord depuis nos fâcheuses dissidences, déjà bien éloignées, au début de l’ouvrage ; finissons de même. Je vous le demande en grâce et je vous en saurai gré ».

« Réponse définitive » de Raulin le 25 juin : il considère qu’à ce stade de l’impression de l’ouvrage, la convention de 1851 reste irrévocable. Le mois suivant, chacun des deux auteurs envoie de son côté une proposition de titre différente au malheureux imprimeur (Perriquet et Rouillé, à Auxerre), qui demande au chef de bureau de la préfecture de l’Yonne ce qu’il doit faire.

Avisé, Raulin écrit au préfet (avec copie à Leymerie), demandant formellement l’exécution de la convention de 1851, ajoutant : « je suis bien décidé à revendiquer mon droit et à poursuivre toute falsification de titre par devant les Tribunaux, si besoin est ». Raulin refuse une suggestion de Leymerie de faire appel à « un arbitre équitable », tel le préfet ou un membre du conseil général. Les choses semblaient se calmer, lorsque, le 2 octobre (1857), Raulin ayant demandé à l’imprimeur une épreuve du titre, trouve « le nom de M. Leymerie […] sur une ligne spéciale, en caractères aussi gros que le mien, contrairement aux conventions […] pour faire croire à tout le monde que je ne suis pas seulement par moitié dans la rédaction d’un livre dont les quatre cinquièmes [il exagère, c’est en fait les 2/3] émanent de ma plume ».

« N’ayant pas de réponse dans la huitaine », Raulin envoie un huissier à Leymerie le 12 octobre et « craignant de voir apparaître mon livre [c’est nous qui soulignons : Raulin s’est persuadé qu’il était le seul auteur de la Statistique] avec un titre falsifié », il obtient en référé du tribunal civil d’Auxerre, malgré les protestations de l’imprimeur, une ordonnance bloquant la publication de la Statistique jusqu’à décision de fond du tribunal.

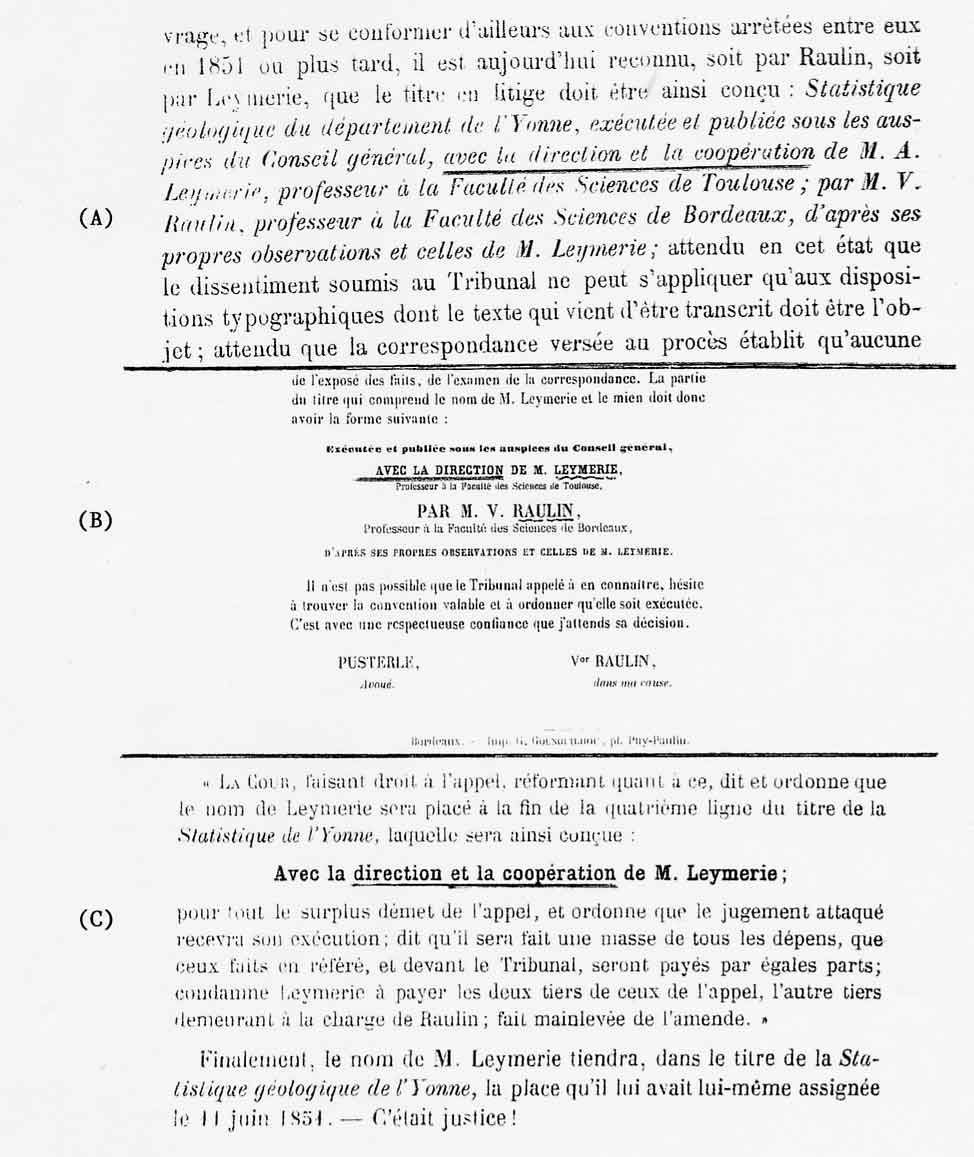

L’affaire est portée à Toulouse au printemps 1858 devant le juge de paix (où la conciliation s’avère impossible) puis au tribunal de première instance qui, le 19 avril, donne raison à Leymerie (fig. 1, haut).

Raulin s’obstine : « Malgré mon bien vif regret de prolonger un procès qui ne peut qu’être affligeant pour le monde scientifique français […] j’ai cru de mon devoir, de ma dignité, de m’adresser à une juridiction supérieure », et il interjette appel (fig. 1, milieu). La cour impériale de Toulouse, après avoir (encore !) tenté d’obtenir une transaction entre les parties, prononce son arrêt (fig. 1, bas). Malgré l’apparente satisfaction de Raulin – reproduite après cette décision – la cour donne sur l’essentiel raison à Leymerie : sa « coopération » à l’ouvrage sera indiquée et, prudemment, le tribunal oublie d’aborder le problème de la taille des caractères qu’auront les deux noms sur la couverture de l’ouvrage !

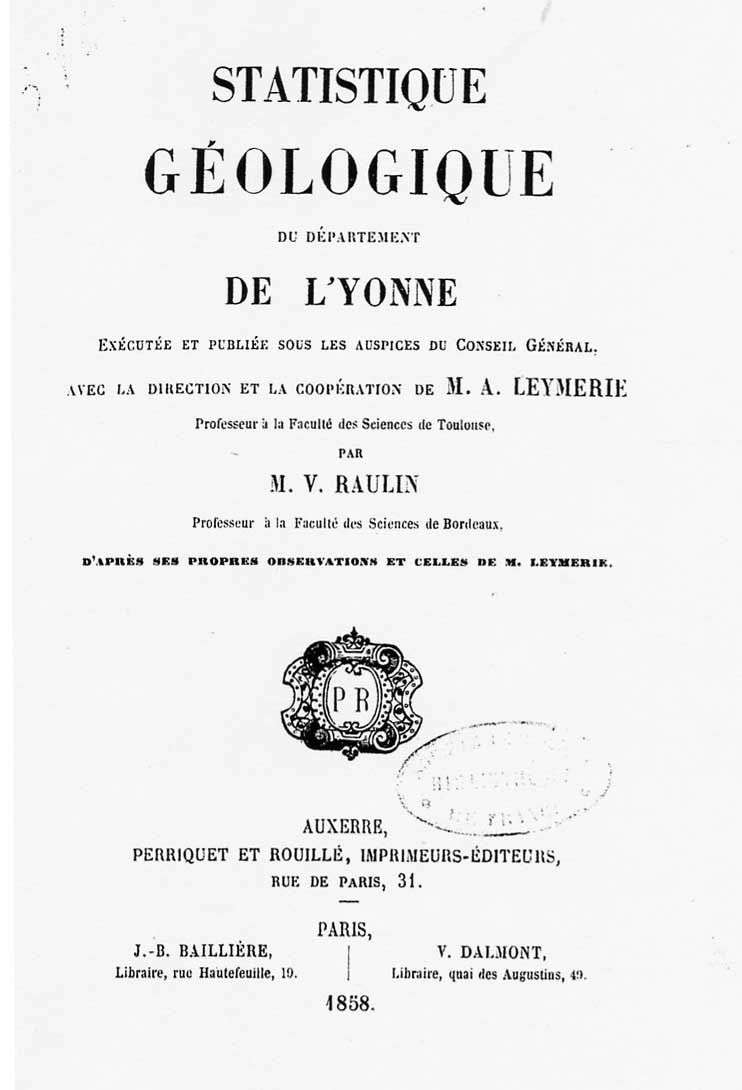

Finalement, l’édition peut se faire, la même année, la page de titre (fig. 2) correspondant à la « convention de 1851 » entre les deux auteurs, légèrement améliorée même en faveur de Leymerie, quant à la taille des caractères.

Figure 1 - Trois stades judiciaires de la querelle concernant la page de titre de la Statistique géologique du département de l’Yonne (extraits de Raulin, 1858 ?).

Texte du haut (A) : décision du Tribunal de première Instance de Toulouse (19 avril 1858).

Texte du milieu (B) : demande de Raulin (non-mention de la « coopération » de Leymerie ; caractères plus petits pour le nom de Leymerie).

Texte du bas (C) : décision de la cour d’appel de Toulouse (3 août 1858).

On remarquera que la cour d’appel a, contre la demande de Raulin, accordé la mention « coopération de Leymerie » et n’a fait aucune allusion à la différence de taille entre les noms des deux auteurs. Ce qui n’empêche pas Raulin (texte du bas) d’exprimer, bizarrement, sa satisfaction.

Noter que les mots soulignés sur la figure l’ont été par l’auteur, et non par V. Raulin.

Figure 2 - Page de titre de la Statistique géologique du département de l’Yonne.

Dimensions réelles : 22 cm sur 14. Finalement, les deux noms (Leymerie et Raulin) ont la même dimension typographique. « Much ado about nothing » !

Parmi les « statistiques départementales », basées sur des cartographies géologiques au milieu du XIXe siècle, celle sur l’Yonne se détache par sa qualité : « un des meilleurs, si pas le meilleur travail de ce genre que j’aie encore vu », écrira à Raulin (29 janvier 1860) le bon juge que pouvait être d’Omalius d’Halloy.

On peut tenter de retrouver les motivations profondes, dans cette affaire empoisonnée, de deux hommes dont aucun ne voulait perdre la face : d’un côté le comportement indécis de Leymerie, hésitant au fil du temps sur telle ou telle rédaction du titre, de l’autre le caractère abrupt et inflexible de Raulin ; la difficulté pour l’aîné, Leymerie, de reconnaître que son cadet Raulin, initialement simple préparateur au Muséum, était devenu son égal depuis 1849 par sa titularisation dans la chaire de Bordeaux ; inversement, chez Raulin, la disparition de la déférence qu’initialement il devait manifester à un aîné de 15 ans, déjà scientifiquement consacré.

Les deux hommes n’eurent sans doute plus de relations directes. Cependant leurs écrits ultérieurs montrent les traces de l’estime scientifique que, malgré tout, ils se portaient.

Félix-Victor Raulin naquit à Paris le 8 août 1815. Son riche dossier professoral (Arch. nat., F 17 - 21.577) indique que ce fut à l’hospice d’accouchement du quartier de l’Observatoire. Il était fils d’une couturière, Nicole Glin, d’origine ardennaise, et d’un « père non dénommé ». Ce ne fut qu’en 1836 qu’il fut reconnu par Nicolas-Urbain Raulin, docteur en médecine. Celui-ci avait 23 ans et devait suivre ses études à Paris quand naquit Victor.

Les Raulin provenaient de la région de Verdun. Le docteur Nicolas-Urbain (1792-1856) naquit et mourut à Montfaucon d’Argonne, où il devait exercer. Son propre père, Jean-Baptiste Raulin (1759-1835) était un notable : avocat, juge de paix sous l’Empire, à la Restauration député du grand collège de la Meuse (1820-1824) où il votait avec l’opposition, revenu en faveur comme maire de Montfaucon en 1830. Une lettre de Victor (14 juin 1869) au ministère de l’Instruction publique affirme que son grand-père (Jean-Baptiste) « avait coopéré à la prise de la Bastille ». De même, un oncle de Victor, Hector-Jacques Raulin, qui fut sous-préfet de Montmédy (1830), a été en 1849 député au Corps législatif et, selon son neveu, incarcéré à Vincennes le 2 décembre 1851, le jour du coup d’état de Louis-Napoléon. Tout ceci indique les opinions affirmées de la famille, opinions que partagera Victor.

Si celui-ci ne fut reconnu par son père qu’en 1836 – Victor avait 21 ans – l’acte a eu lieu quelques mois après la mort du grand-père Jean-Baptiste, qui devait ignorer ou ne voulait pas connaître l’existence de son petit-fils. Cela prouve que l’enfant était jusque là resté à Paris avec sa mère. Le père, le docteur Nicolas-Urbain, devait cependant s’occuper de lui puisque Victor suivit l’enseignement du Muséum d’Histoire naturelle en accompagnant, alors qu’il était âgé de 16 à 21 ans, les « herborisations de M. [Adrien] de Jussieu » (Arch. nat., dossier Muséum, AJ/XV/551) de 1831 à 1836.

Ses grades de bachelier puis de licencié ès sciences naturelles durent être acquis à Paris à la fin de cette période où Raulin dit avoir suivi assidûment les cours de zoologie de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire et de Valenciennes au Muséum, évidemment aussi ceux de Louis Cordier en géologie.

Celui-ci prit en effet Raulin comme préparateur dans son « cabinet de géologie » du 1er avril 1839 au 1er mars 1846, au traitement annuel de 1200 F les cinq premières années, porté à 1400 F ensuite. Cordier était un puissant protecteur : directeur du Muséum, inspecteur général des Mines, il était également membre de l’Académie des sciences et pair de France.

En 1837, le jeune Raulin était déjà « membre correspondant de la Société philomatique de Verdun », ce qui semble montrer qu’il devait alors venir à Montfaucon, le village paternel. Il fut admis le 9 janvier 1837 à la Société géologique de France : il n’avait pas 22 ans. Trois semaines plus tard, Raulin présenta sa première note, sur les bélemnites et bivalves silicifiés de l’Oxfordien de l’Aisne.

Vite remarqué, Victor devint de 1840 à 1844 l’un des deux vice-secrétaires de la Société : il assista ainsi les présidents Alexandre Brongniart (1840), Antoine Passy (1841), Alcide d'Orbigny (1842) et le vicomte d'Archiac (1843). Il devint secrétaire en 1845-46, sous L. Elie de Beaumont et P. E. Poulletier de Verneuil. De côtoyer ces grands maîtres de la géologie française et bien d’autres éminents savants, tels Ami Boué, Dufrénoy et Constant Prévost – qui l’appuiera souvent – ne pouvait que développer l’assurance du jeune géologue.

Celui-ci se mêle sans complexe aux débats qui enflamment ses aînés dans le Bassin parisien. Ainsi dit-il avoir découvert (1838) « par la seule inspection de l’altitude du sol » un résidu sommital de Sables de Fontainebleau et de Meulières de Montmorency dans la forêt de Villers-Cotterets, « qui avaient échappé à M. d'Archiac »… Au sud-est de Fontainebleau, Raulin participe à la violente querelle sur la position stratigraphique du calcaire d’eau douce de Château-Landon, si utilisé dans la construction de monuments parisiens : selon les uns, Elie de Beaumont au premier rang (celui-ci ne reconnaîtra jamais sa méprise !), ce niveau n’est autre que le prolongement latéral du Calcaire de Beauce, et il doit donc se placer au-dessus des Sables de Fontainebleau ; pour les autres, Constant Prévost en tête, le Calcaire de Château-Landon se situe sous ces sables (ce que le minéralogiste Berthier avait observé dès 1822 en remontant la vallée du Loing). Raulin apporte des arguments paléontologiques supplémentaires en faveur du second point de vue, ce qui amène Prévost, bon prince, à déclarer que « M. Raulin a pu […] décider définitivement » (1843) de l’âge du fameux calcaire.

En 1841, Victor ajoute au Plan de Paris au 40 000e, dessiné par le capitaine Le Blanc, indiquant le système de fortifications en construction, quelques coupes géologiques en couleur dont l’une va de Clamart à Aubervilliers. Il figure les sections de sept puits forés, parmi lesquels, deux puits artésiens, ceux de l’Abattoir de Grenelle et de Saint-Denis (place aux Gueldres).

En 1844, il fait imprimer une Carte géognostique du Plateau tertiaire parisien au 300 000e, avec trois coupes d’ensemble. Le document figure un grand rectangle (90 sur 70 cm), limité par les méridiens d’Evreux et de Troyes, et par les parallèles de Pithiviers et de Montdidier. Cette carte, qui utilise le nouveau fond topographique en hachures de l’armée (datant ici de 1832-1840) est en nette avance sur la carte pionnière du Bassin parisien, chef d’œuvre de Brongniart et Cuvier (première édition, 1810), établie sur le vieux fond de Cassini à la topographie élémentaire.

La carte de Raulin a un certain intérêt historique car elle est le premier exemple en France d’un document géologique en couleurs utilisant un procédé mécanique ; jusqu’alors, les cartes étaient coloriées (peintes) à la main, exemplaire par exemplaire. Le repérage des contours est maintenant plus fidèle et surtout le prix est de 3 à 4 fois moins élevé. Dans la notice explicative, Raulin (1843) indique que cette « impression lithographique en couleur […] dont la réussite était rendue difficile par la grandeur de la feuille, est due au lithographe Kaeppelin », chez qui la carte a été imprimée.

Un incident témoigne de l’audace du jeune homme, qui présente à l’Académie des sciences (1845, t. 20, p. 44) un texte où il affirme que ce type d’impression lithographique a été résolu pour la première fois par Kaeppelin sur sa carte en 1842-43, grâce à quatre couleurs de base (bleu indigo, bleu cobalt, jaune, carmin) ; et que Derenémesnil, imprimeur du Tableau d’assemblage, qui a été lui aussi imprimé en couleur, de la nouvelle carte géologique de la France, a utilisé ce procédé 22 mois après Kaeppelin, qui a donc priorité. L’académicien Dufrénoy, approuvé par Elie de Beaumont co-auteur de la carte de France, proteste en affirmant que leur imprimeur de l’Imprimerie nationale, Derenémesnil, a obtenu de bien meilleurs résultats que Kaeppelin quant au repérage des couleurs et qu’au surplus… ce procédé lithographique est pratiqué en Allemagne depuis près de vingt ans ! Il fallait que la protection de Louis Cordier soit grande pour qu’il calme le jeu en défendant son élève, qui avait osé affronter les deux célèbres académiciens.

Raulin rêvait d’expéditions lointaines. Il révèle avoir « avoir failli prendre part à un voyage dans l’île de Madagascar », mais dans la Grande Ile c’était l’époque de la reine Ranavalo, très hostile aux Européens. En 1846, il obtient une mission en Crète, presque inconnue géologiquement.

Devenu « naturaliste-voyageur », joignant à son traitement de préparateur (alors 700 F pour un semestre) un crédit de voyageur de 2300 F – sans parler de l’achat (150 F) « d’une petite pacotille d’objets » –, Raulin bénéficiera d’une mission initiale de 6 mois, suffisante selon lui pour étudier les 8 000 km2 de cette île. Il arrive à La Canée, sur la côte nord-ouest, le 3 mai 1845 et quittera l’île le 17 décembre. Après une escapade à Smyrne et Constantinople, nous le retrouverons à Paris le 15 février 1846, après une absence de dix mois et demi. A son arrivée en Crète, Raulin commença à se familiariser avec les conditions de travail dans l’île. Quant à l’exploration sérieuse, du 8 juin au 27 octobre, elle ne dura pas cinq mois.

Ce fut seulement entre 1858 et 1869 que Raulin put rédiger une succession de textes qu’édita la Société linnéenne de Bordeaux. Il les rassembla, en les complétant, dans un ouvrage de plus de 1 000 pages, Description physique de l’île de Crète (Raulin, 1869). Une carte géologique au 300 000e put être imprimée grâce à une subvention (1 000 F) obtenue en 1867 du ministre Rouland. Les contours de ce beau document, qui fut la première vraie carte géologique de l’île, sont reportés sur un fond topographique dont Raulin établit le nivellement général par triangulation, au moyen du baromètre et de l’octant. On admirera certaines précisions d’altitude : ainsi Raulin escalada les 11 et 12 août 1845 le point culminant de l’île, l’Ida, mythique berceau de Jupiter ; il en crédita le sommet de 2 500 m environ, les cartes actuelles portant 2498 m !

La Description … comporte cinq parties : livre I, itinéraires, histoire, statistique ; livre II, géographie, physique du sol, météorologie ; livre III, géologie (p. 483-692) ; livre IV, botanique ; livre V, zoologie. Comme le font beaucoup de relations scientifiques de l’époque, si différentes des insipides publications modernes, ce texte fourmille de détails qui permettent d’apprécier le tempérament de l’auteur et les réactions des populations traversées : ce sont de vrais documents historiques ignorés. En étudiant la Crète, Raulin mettait ses pas dans ceux des Français Pierre Belon (1548) et Tournefort (1700). Si l’on met à part Lucien Cayeux (1902-1903) puis C. Renz vers 1930-1940, il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que la connaissance de la Crète fasse des progrès décisifs par la découverte de grandes nappes de charriage, interprétées depuis dans le cadre de la tectonique des plaques. Selon Bonneau (1976), se superposent ainsi de bas en haut : un autochtone relatif « ionien », la nappe externe de Tripolitza, la nappe du Pinde-Ethia, enfin les nappes supérieures (internes) de l’Asteroussia avec, au sommet, des ophiolites à cachet pélagonien. L’édifice, poussé vers le sud, forme la corde de l’arc égéen.

Raulin effectua ses explorations « en modeste naturaliste avec un serviteur-interprète et une ou deux bêtes [de somme] pour le bagage indispensable », dans des conditions souvent spartiates « à la fortune du pot ». Le pays était encore sous domination ottomane ; il nous dit « J’ai visité toutes ses parties [le tracé des itinéraires est, chose précieuse, indiqué sur sa carte] sans savoir la langue et parfois seul […] avec de simples lettres de recommandation du pacha et de l’archevêque ; il ne m’est jamais rien survenu de fâcheux ». Auprès des gens instruits, il pouvait parfois s’exprimer dans la lingua franca en usage, un sabir italien. L’homme se dévoile parfois.

Ainsi, cinq mois après le départ de France, Raulin parvient au cap Sidheros, pointe orientale de la Crète : « Je m’assis sur un point culminant, mon coeur se serra et les larmes me vinrent aux yeux, en songeant à la patrie, à ma famille et à mes espérances déçues [espérances d’ordre intime peut-être ?] : je me sentais si seul sur ce rocher perdu au milieu de la mer, aux limites extrêmes de l’Europe ». On n’aura guère d’autres occasions de retrouver cet aspect sentimental de notre héros.

Peu avant son départ, Raulin monte au-dessus de La Canée. Devant moi, écrit-il, « la mer que je contemplais dans son immensité. En me retournant, j’éprouvai un bonheur indicible, en jetant un dernier coup d’œil sur ces plaines et ces plateaux que j’avais parcourus, sur ces cimes escarpées que j’avais péniblement gravies ; sur ce pays enfin […] qui était dès ce moment un domaine scientifique véritable, pour moi seul. Ce devait être le regard sauvage de l’aigle sur sa proie expirante ». Un siècle et demi après, on constate que la proie vit toujours !

Le voyage de Raulin lui permit de séparer cinq catégories de roches, qu’il distingua sur sa carte :

a) terrains « primitifs », formés surtout de talcschistes ;

b) terrains « de transition » (= Paléozoïque), très localement, avec parmi eux des serpentines, diorites, etc. « anté-crétacés » ;

c) terrains crétacés : d’abord un « macigno » gréseux (il s’agit en général de ce que l’on attribue actuellement au flysch éocène de la nappe du Pinde), puis de puissants calcaires de types variés ;

d) des terrains tertiaires, où Raulin distingue : 1, des calcaires, localement à nummulites (qu’il attribue à l’« Eocène », à séparer absolument du Crétacé, chose qui se discutait encore) ; 2, des « terrains sub-apennins » (que « les géologues autrichiens […] désignent sous le nom de terrain néogène », où se succèdent marnes bleues, sables et enfin calcaires, dans lesquels le célèbre labyrinthe est creusé ;

e) terrains « d’alluvions », certains relativement anciens à débris d’hippopotames, d’autres récents, parfois littoraux et soulevés.

On peut ajouter un commentaire au sujet de certaines de ces formations. Les « talcschistes primitifs » s’identifient aux « phyllades », affectées d’un métamorphisme de haute pression – basse température, situées à la base du premier ensemble allochtone de l’île, la nappe de Tripolitza : ces phyllades livreront à Cayeux (1902-1903) des fossiles triasiques. Raulin, « avec les géologues de la vieille école » [sic], y voit « un résultat du passage de l’état liquide à l’état solide des parties superficielles du globe pendant la première période de son refroidissement » ; il s’oppose, étant très en retard sur ce point, à l’hypothèse de « dépôts sédimentaires modifiés [sous l’action] de la chaleur centrale », c’est-à-dire d’une action métamorphique, solution que l’anglais Spratt adoptera justement en 1865.

Certains résultats de Raulin méritent d’être rappelés : 1) La découverte de deux espèces de rudistes (Hippurites) dans des calcaires de la colline d’Haghio-Kostantinos, dans la plaine de Lassili (1869, cf. p. 538 et 548) : il s’agit de la première datation du Crétacé supérieur dans l’île. 2) A l’ouest de Kastel-Pedhiadha, dans les calcaires d’Apostolous, Raulin découvre plusieurs espèces de nummulites éocènes (1869, p. 547-548) ; certains exemplaires, atteignant un diamètre de 10,2 cm sont parmi les plus grands foraminifères connus (Nummulites complanata var. maxima d’Archiac).

Il faut aussi rappeler que Raulin observa le premier les lambeaux de « serpentines, diorites » situés au Sud-Ouest de Spili et à l’Ouest de Sikologa. On admet actuellement l’origine ophiolitique de ces roches et leur position tectonique élevée.

A la partie descriptive, Raulin ajoute un chapitre (1869, p. 640-656) sur les « phénomènes géologiques successifs ». Il ne croit pas si bien dire quand il écrit que sa « géogénie » de la Crète « aura nécessairement à subir […], par suite des progrès ultérieurs […], des modifications qu’il est à peu près impossible de prévoir aujourd’hui ». Aucune allusion n’est faite en effet, ni aux grandes fractures, ni – bien sûr – aux charriages, dont les premiers ne seront décrits que trente ans plus tard en Europe occidentale.

Dans l’interprétation de l’évolution structurale de la Crète, Raulin est donc réduit à se comporter en disciple d’Elie de Beaumont. Il l’avait déjà manifesté en définissant en 1844 dans le Bassin parisien un nouveau « système de soulèvement », dit du Sancerrois, E-26°N, à la base du Miocène : ce qui entraîna évidemment l’approbation chaleureuse d’Elie de Beaumont.

Celui-ci avait dès 1829, à partir des premiers documents parus sur la Crète, affirmé l’intervention de trois de ses « systèmes » : l’un, WNW-ESE, dit pyrénéo-provençal, un autre N-S dit de la Corse-Sardaigne, enfin un troisième, ENE-WSW, dit des Alpes principales.

En 1861, Raulin entre dans le jeu, et il développera sa pensée dans son ouvrage sur la Crète. D’entrée, il affirme que « les prévisions de l’illustre auteur de la Carte géologique de la France [y] trouvent une confirmation presque complète ». Il constate – avec raison – que les calcaires « crétacés-éocènes » enregistrent les dislocations essentielles, alors que les termes « néogènes » (ou sub-apennins) ne montrent pas les effets de cette « révolution ». Dans l’intervalle de temps entre les deux ensembles, devraient se placer, selon le dogme d’Elie de Beaumont, divers « systèmes montagneux », allant du n° 13 (système du Mont Viso) au n° 18 (système des Alpes occidentales). Ses observations de terrain conduisent Raulin à supposer que les traits principaux du relief crétois sont dus : a) au « 14e système », pyrénéen (direction E-32°, 2’S) ; b) au « 17e système », du Sancerrois (direction E-10°, 59’N).

Quant aux terrains « sub-apennins », dont Raulin constate la localisation générale dans les régions basses de l’île, au nord et au sud de la chaîne principale, ils n’ont subi que des basculements. L’unité de la Crète résulte d’« une élévation générale en dos d’âne dans le sens de la longueur ».

Les assises néogènes peuvent ainsi atteindre 600-700 m d’altitude. Le « 19e système, des Alpes principales » (direction 0-5°, 29’S) en serait responsable. Enfin, la fissuration à l’origine des profondes gorges qui entaillent les calcaires de l’île peut résulter de l’action du « 20e système, du Tenare » (direction N- 5°,13’O).

On jugera, dans cette apparente rigueur mathématique, du véritable délire qui s’était emparé de Raulin et de la plupart des géologues français, inconditionnels du premier modèle tectonique global, issu de calculs purement intellectuels. On s’explique que cette néfaste doctrine se soit répandue largement quand on lit, sous la plume de Raulin, dans les Eléments de Géologie pour l’Enseignement Secondaire Spécial (2e éd., 1874), comme sous celle … de Leymerie, dans ses propres Eléments de Géologie (3e éd., 1878), de longs développements sur « les systèmes de soulèvements ». Et pourtant Elie de Beaumont était déjà mort !

Il est toutefois singulier que, malgré son attachement aux « systèmes de soulèvement », Raulin n’ait pas hésité, alors qu’il n’avait que 33 ans, à s’opposer vertement à Dufrénoy et Elie de Beaumont, en ridiculisant devant la Société géologique, la théorie des « cratères de soulèvement », à propos de l’exemple-type du volcan du Cantal. Ce fut à la grande joie de Constant Prévost, qui crédita ensuite Raulin (1843) d’avoir ainsi sonné le glas de cette autre théorie.

Si l’on se rappelle que les premiers résultats de Raulin sur la Crète ont été publiés à partir de 1856, il est certain que le capitaine anglais Spratt en a tiré partie dans ses Travels and Researches in Crete (1865). Et l’élection de Raulin en 1866, comme Foreign Correspondant de la Geological Society de Londres constitue sans aucun doute un hommage à ses travaux en Méditerranée orientale. Ce qui n’empêcha pas ledit Raulin de s’en prendre, dans son ouvrage de 1869 , aux « marchands de l’Angleterre », qui infligèrent 8 jours de lazaret au bâtiment « Le Pirée », sur lequel Raulin retournait en France !

Arrivé à Marseille le 3 février 1846, Raulin ne se hâte pas pour gagner Paris où il parvient le 15. Sans doute ignorait-il que la suite de sa carrière allait se décider si vite. En effet, l’une des deux chaires de sciences naturelles de la Faculté des sciences de Bordeaux, consacrée à la Minéralogie-Géologie-Botanique, était vacante. Depuis sa création en 1838, son occupant en était le piémontais Hyacinthe Provana de Collegno, devenu doyen. Collegno, ancien élève de l’Ecole spéciale militaire de Fontainebleau sous l’Empire, était à la fois lieutenant général et géologue. Il démissionna en 1845, officiellement pour poursuivre ses recherches de terrain en Italie, où il mourut le 29 septembre 1846.

L’assemblée des professeurs du Muséum d’Histoire naturelle fut chargée de classer les candidats à la succession de Collegno. Réunie le 3 mars 1846, elle proposa : en première ligne, Victor Raulin, « secrétaire de la Société géologique » ; en seconde ligne, Henri Coquand (1811-1881), « docteur ès sciences, actuellement employé dans les mines de Campiglia en Toscane ». On apprend, dans une lettre du 4 février 1869 de Raulin à son ministre, qu’un troisième candidat, Charles Lory (1824-1899), alors professeur de physique au collège de Poitiers, et qui deviendra la bête noire de Raulin, n’avait pas été classé.

La candidature de Raulin avait été soutenue par une lettre du vicomte Jamin, lieutenant général et député de la Meuse. Coquand, lui, était appuyé par l’abbé Sibour, professeur à la Faculté de théologie d’Aix. Il était âgé de 35 ans et docteur depuis 1841, alors que Raulin était simple licencié ès sciences, « se préparant à prendre le grade de bachelier ès-Lettres ». La décision en faveur de Raulin, plus jeune de cinq ans et moins titré, est probablement due à l’intervention de son patron, l’académicien Cordier, directeur du Muséum.

Raulin fut donc « chargé de la chaire » de Bordeaux le 1er avril 1846, et il s’engagea à passer son doctorat, qu’il obtint le 6 novembre 1849, avec deux thèses : l’une de botanique, sur la flore tertiaire de l’Europe centrale ; l’autre de géologie, Nouvel essai d’une classification des terrains tertiaires de l’Aquitaine, qui sera évoquée plus loin. Trois ans après, la faculté proposa Raulin à l’unanimité (16 février 1849) comme titulaire de la chaire de Botanique-Minéralogie-Géologie dont il avait la charge. Un certain Dechartre, « agrégé de Sciences naturelles près la faculté de Paris », était placé en deuxième ligne. Le décret de nomination fut pris le 23 février, avec un traitement initial de 4 000 F. Voilà Victor Raulin installé à 34 ans dans un poste enviable, où il restera jusqu’à sa retraite.

De 1846 à 1848, préparant sa thèse de doctorat, Raulin va donc explorer l’Aquitaine, passant plus de trois mois entre Royan et Montauban. Après en avoir fait un nivellement barométrique, il s’efforça de mettre de l’ordre dans la succession des assises. C’était un travail difficile : si les couches sont généralement horizontales, elles affleurent mal et sont peu épaisses, les contrastes lithologiques sont faibles. Les assises, alternativement marines et d’eau douce, passent d’un faciès à l’autre, en se relayant en biseau.

Raulin interprète ces alternances en admettant que, dans une ambiance marine permanente, des « émissaires » apportent périodiquement des matériaux continentaux, ce qui serait à l’origine des faciès d’apparence « d’eau douce ». Aux yeux de Constant Prévost, rapporteur du mémoire à l’Académie des sciences en août 1848, c’est un des plus beaux exemples de la « théorie (de sa théorie !) des affluents ». Celle-ci refusait d’admettre le principe d’avancées et de reculs successifs de la mer.

On peut trouver dans Henri Douvillé (1906) une discussion de l’œuvre géologique que Raulin effectuera en Aquitaine occidentale. Toutes ses notes réunies totalisent 520 pages.

Se guidant sur les travaux de Delbos dans le Bordelais, Raulin distingue de nombreuses assises tertiaires superposées, allant de l’Eocène au Pliocène. Les attributions stratigraphiques qu’il propose doivent être corrigées du fait que l’Oligocène n’est pas pris en compte, son existence ne devant être acceptée unanimement qu’à la fin du XIXe siècle. Ceci est d’autant plus singulier que, dans son travail de 1847 dans le Sancerrois, Raulin avait écrit qu’il convenait de détacher du Miocène « les sables de Fontainebleau et les calcaires de Beauce […], sauf à créer pour eux une division particulière dans les terrains tertiaires, si, comme nous sommes également porté à l’admettre, il est bien reconnu qu’ils se séparent nettement du calcaire grossier et du gypse qui, pour tous les géologues, constituent les véritables terrains éocènes ». Sept ans avant Beyrich : c’était là à peu près la définition de l’Oligocène !

Tout en saluant cette prémonition, H. Douvillé (1906) souligne les confusions de niveaux et les attributions discutables que fera Raulin dans le Bordelais et l’Agenais. Ses conclusions de 1848, écrit-il, présentaient « bien des imperfections, mais Raulin les maintint toujours avec une ténacité inlassable ». Cependant, Douvillé le crédite d’une grande sagacité pour d’intéressantes comparaisons de niveaux entre Aquitaine et Bassin parisien ou région de la Loire.

L’étroite surveillance que le Second Empire et la IIIe République (au moins jusqu’en 1884) exercèrent sur leurs fonctionnaires, les professeurs en particulier, avec rapports annuels adressés au ministère, présente l’avantage de nous apprendre mille faits et gestes sur des personnalités qui, sans cela, resteraient opaques.

Sur Raulin, le rapport le plus ancien (1851) émane d’un inspecteur général, les professeurs de faculté faisant alors l’objet d’inspections : « Cours peu suivi (12 auditeurs), professeur fort savant, leçon bien faite, monotonie de son exposition, parole froide et accent toujours le même », avec le commentaire : « Le goût des études géologiques n’est nullement développé à Bordeaux ».

Le 4 octobre 1853, à l’âge de 38 ans, Raulin épouse (« laïque marié », indique un rapport) Aline Manès, fille de l’ingénieur en chef des mines de Bordeaux, bientôt retraité. Après trois enfants morts jeunes, il en aura deux filles et un garçon, qui vivront. Tous les rapports indiquent qu’il est bon père de famille. A part les séances de la Société linnéenne et de l’Académie de Bordeaux, il vit retiré. Sa santé est qualifiée de bonne, jusqu’à l’apparition en 1878 d’une mention « actif malgré son infirmité » ( ?).

Il assure en général, du 20 novembre au 20 juillet, deux leçons de une heure et quart par semaine, plus une conférence du soir. Les cours réunissent de 3 (en 1859) à 25 élèves (en 1875), mais généralement entre 5 et 10. La conférence, ouverte au public cultivé, rassemble une centaine de personnes : 80 (en 1864), 150 (en 1871 et 1876), exceptionnellement (1875) les auditeurs manquent ou sont rares (en 1879, « quelques élèves, quelques négociants »). En 1855-1856, il est dépeint comme un « professeur consciencieux, un peu exclusif peut-être dans l’amour des sciences naturelles, d’un contact quelquefois difficile avec ses collègues mais au fond délicat, honnête, bienveillant [qui] jouit d’une excellente réputation ». Il faut rappeler que Raulin est républicain déclaré et que nous sommes dans la période dite autoritaire du Second Empire.

Son instruction est jugée (1875) solide en géologie, suffisante en minéralogie, très élémentaire et peu sûre dans les autres matières. A plusieurs reprises, il est écrit qu’il est insuffisant en mathématique et géométrie. En 1871 (mais le rapport est politiquement orienté) on lit : « on reconnaît trop aisément le vice de l’instruction primaire ». Plus judicieux, le jugement de 1875 : « il a toutes les qualités et aussi tous les défauts des spécialistes formés au Muséum », ce qui s’accorde avec (1876) « un zèle très médiocre pour le professorat, qu’il regarde comme secondaire » (Raulin est en fin de carrière).

L’appréciation de son élocution varie : « talent remarquable pour l’exposition » (1855-56), « parole exacte et éloquente » (1857), « élocution facile » (de 1862 à 1866), « diction froide et languissante » (de 1870 à 1873). L’appréciation de 1875 (Raulin a 60 ans) est détaillée : « la parole est sèche, brève et monotone. Elle manque d’élan et de souplesse mais elle est nette, précise et assez correcte, il exerce peu d’action sur son auditoire ». L’inspection générale de 1882 mérite attention : « Grand travailleur, savant distingué, excellent professeur […] peu sympathique à la jeunesse, ce qui nuit au succès de ses excursions géologiques, mais nullement à celui de son enseignement oral ».

Les relations avec ses collègues se gâtent rapidement. Dès 1855-1856, il avait « un contact difficile » avec eux, « il se laisse aisément aller à la plainte et au mécontentement, mais sans aucun fiel » (1857). Interrogé sur ses revenus annexes (il touche un traitement annuel de 4 000 F, plus 560 F venus de la faculté), il écrit rageusement : « Je répondrai à cette question dans une lettre particulière si M. le Ministre l’exige »! C’est sans doute une réaction de principe puisque, en 1867, le doyen Abria indique que Raulin « possède une certaine fortune, qui n’est pas, je crois, très considérable ».

« Médiocrement facile et conciliant, grande susceptibilité » (1860), caractère « bon mais un peu difficultueux » (1861), « raisonnable, parfois un peu raide » (1862). Cette « raideur » est le leitmotiv des rapports ultérieurs.

Une de ses lettres au ministre (16 janvier 1869) fait allusion à un blâme qu’il aurait reçu en 1866 pour refus de participer à un jury de thèse, refus dont il se félicite, étant donné – dit-il – la médiocrité du candidat. En 1869, on le décrit comme n’ayant plus aucun rapport avec ses collègues qu’ « il a froissés par ses prétentions ».

Les ennuis sérieux avaient commencé en 1867 : cette année-là, Raulin refusa de prendre part aux conférences organisées par la faculté des sciences, alors qu’il allait parler du règne minéral à la gare de Bordeaux des « Chemins de Fer du Midi » (26 janvier 1967) et aussi à Agen devant – écrira le recteur A. de Wailly – « un auditoire composé en majeure partie d’ouvriers et d’employés », en abordant des « questions de métaphysique sur l’éternité de la matière ». Raulin fait imprimer sa conférence de Bordeaux dans La Gironde, journal bordelais d’opinion libérale. L’évêque d’Orléans, le célèbre Mgr Dupanloup, qui a laissé l’image d’un des plus actifs défenseurs de l’Eglise, alerté, dénonce dans une revue catholique le matérialisme et l’athéisme du professeur Raulin. Curieusement, celui-ci reçoit du secrétaire général de son ministère – car il a envoyé son opuscule au ministre – le commentaire : « intéressante leçon » ! Raulin s’adresse à Mgr Dupanloup sous forme de trois articles dans La Gironde, qu’il réunit en une brochure : il y reconnaît « l’œuvre d’une intelligence suprême, source de tout ordre, de toute harmonie » ; « j’admire – ajoute-il – dans ses œuvres Dieu créateur de tous les corps, de tous les êtres de la nature », précisant au prélat qu’il conçoit « l’Intelligence Suprême, Dieu, autrement » que lui. Dans la troisième de ses lettres, Raulin hausse le ton, devant le silence qu’a opposé Dupanloup aux respectueuses lettres personnelles qu’il lui a adressées. On conclura de tout cela que Raulin est déiste à la manière de Voltaire, en repoussant le christianisme. L’autorité administrative est émue, mais sans excès : le 8 octobre 1868, le recteur regrette seulement « qu’il se soit jeté inconsidérément […] dans une controverse inutile avec Mgr Dupanloup, à propos des miracles et de l’éternité de la matière ».

Cette plongée dans la métaphysique est suivie par des diatribes de Raulin, qui concernent sa carrière. Il se plaint du peu de considération dont il se dit victime. De février à novembre 1869, il écrit au moins six lettres au ministre : il y rappelle que, placé en tête de trois candidats pour sa chaire (en 1846), il vient de voir Charles Lory, qui ne fut alors même pas classé, passer en première classe de son grade de professeur (avec une ancienneté de 15 ans, à Grenoble) alors que lui, Raulin, nommé depuis 23 ans à Bordeaux et présenté trois fois à un poste de Correspondant à l’Académie des sciences, reste bloqué en deuxième classe. Dans ce document (15 février 1869), Raulin dresse un tableau intéressant des professeurs de géologie dans les facultés de province, affirmant qu’il ne protesterait pas si « le regrettable [comprendre : le regretté !] Fournet, de Lyon, Lecoq, de Clermont, et M. Leymerie, de Toulouse » – on peut sourire – avaient été les seuls promus à la fameuse première classe. Le 23 juillet 1869, le recteur écrit : « J’ai eu beaucoup de peine à contenir son mécontentement au début ; aujourd’hui il est un peu calmé, mais la blessure d’amour-propre subsiste ».

La même année, le 2 novembre, Raulin reprend sa plainte : « étranger à l’Ecole normale [supérieure] », « professeur non classé […] malgré deux lettres au ministre, Victor Duruy […] je suis transformé malgré moi en solliciteur ». Depuis longtemps, il veut quitter Bordeaux, tenté par un départ à Nancy. Dès 1861, le recteur avait écrit : « j’ai récemment placé ses lettres sous les yeux de Son Excellence [= le ministre] à l’occasion d’une vacance de chaire au Muséum ». En 1867, « l’administration académique de Bordeaux désire que son vœu [de départ à Nancy] soit accueilli » ! A plusieurs reprises, Raulin demande une mise à la retraite, qui lui est obstinément refusée.

S’étant amèrement plaint qu’Albert Gaudry, après une mission à Chypre (analogue à celle que lui, Raulin, fit en Crète), et Ch. Lory – toujours lui – viennent d’être décorés de la Légion d’honneur, il renouvelle sa demande de retraite. Danton, directeur du personnel au ministère (document du 11 juin 1869), reçoit une visite d’Edmond Hébert (1812-1890), devenu le puissant professeur de géologie de la Sorbonne, auquel Raulin a demandé de plaider sa cause. D’où une lettre de Danton au recteur de Bordeaux : « Pensez-vous qu’en lui faisant espérer dès aujourd’hui la croix pour le 15 août [1869], on puisse le calmer et le faire patienter pour la promotion de classe ? » Le recteur Lévert répond le 14 juin : « Je suis persuadé qu’avec un bout de ruban vous ferez attendre Mr Raulin aussi longtemps que vous le voudrez » !

En 1870, une avalanche d’au moins six lettres s’abat sur le ministère. Raulin y accuse de brimades l’ancien ministre Duruy, joignant sa notice de travaux pour appuyer ses demandes, se plaint à nouveau du favoritisme dont, à ses yeux, a bénéficié Lory. Il trouve un nouveau motif de mécontentement sur le plan local (1er février 1870) : son collègue Lespiault, plus jeune de 10 ans et moins ancien de 12, vient d’être décoré. Il se plaint d’être tenu « en véritable paria ».

Le recteur a l’esprit politique : il semble sensible aux récriminations. Le 7 juin 1870, tout en notant « caractère un peu aigre et irritable, il y a cependant amélioration depuis un an ou deux » (que devait-ce être auparavant ?). « Mr Raulin ne mériterait que des éloges s’il ne s’exagérait pas un peu sa propre valeur ». Et, après en avoir détaillé les qualités, il conclut : « il a droit à quelque encouragement mais on serait plus porté à demander pour lui promotion et distinction s’il n’avait pas l’air de les exiger. Je le propose cette année pour la décoration ». Et Raulin l’obtient de Napoléon III le 7 août 1870, un mois avant la chute de l’Empire, qui suivit les premières défaites de la guerre avec la Prusse.

Cette vénérable et alors active société date du début du XIXe siècle et doit être une des doyennes de ce type d’organisations en France. Quand Raulin est nommé à Bordeaux, il est évidemment admis parmi ses membres et il y publie dès 1852. Il en devient même vice-président de 1855 à 1869, sauf une période où il en est secrétaire général. Ses travaux sur la Crète, on l’a vu, s’égrènent de 1858 à 1869 : plus de 1 000 pages, complétées par l’édition de la belle carte géologique de la Crète. Le 2 juin 1869, Raulin parle encore devant la société. Le 19 janvier 1870, il envoie sa démission de vice-président, en même temps que son nom disparaît de la liste des membres. On a peine à croire qu’il ait démissionné de gaieté de cœur de l’organisme qui venait de publier son œuvre essentielle. Il est possible d’expliquer ce départ par les séquelles de l’affaire avec Mgr Dupanloup : le président à vie de la Société linnéenne, Ch. Des Moulins, « commandeur de l’ordre pontifical », devait avoir des options religieuses affirmées. On peut voir là une mise à l’index par une partie de la société intellectuelle bordelaise.

Quant éclatent les événements de la Commune de Paris, Bordeaux s’agite, avec des réunions de républicains affirmés. Dans la feuille annuelle de Renseignements confidentiels, le recteur écrit : « Mr Raulin a le tort […] de se mêler beaucoup trop activement aux agitations politiques de ces derniers temps. Il faisait partie du bureau de l’une des réunions les plus violentes et il a dû, en cette qualité, entendre, sans protester, bien des hérésies de tout genre. Il a été récompensé de sa patience par un siège peu enviable au conseil municipal de Bordeaux ».

Le 15 août 1871, après l’échec de l’insurrection (« la révolution du 18 mars »), le journal La Gironde relate que Victor Raulin s’est associé à une motion – qui a été repoussée par 15 voix contre 11 – en faveur de l’amnistie des condamnés de la Commune. Le recteur « signale le fait au ministre, exprime ses regrets d’une attitude qui compromet les facultés et […] s’abstient de proposer quelque mesure que ce soit ». Il ajoute : « Mr Raulin devrait songer cependant qu’il a beaucoup à faire oublier et que, pendant votre séjour [le ministre Jules Simon est député de Bordeaux], les gens sensés ont été profondément blessés de le voir présider le club des énergumènes, ou siéger au bureau comme assesseur ». A ce discours, une note de M. du Mesnil, au ministère, mentionne : « Ne rien faire sans me prévenir ».

Raulin semble se lancer dans la vie politique. Une lettre du préfet de la Meuse (29 septembre 1874) est adressée au ministre (nous sommes alors passés de Thiers à Mac Mahon) : « Un Sieur Raulin, originaire de la Meuse, professeur à la faculté de Bordeaux, pose sa candidature au Conseil Général de la Meuse » ; il écrit une circulaire qui « ne fait honneur ni à son instruction ni à son jugement, et qui le classe dans la catégorie des radicaux » ; « tout en respectant le pouvoir établi, il arrive à préconiser une sorte de République qui est au moins le chemin de l’anarchie ». On ignore la suite.

Contrairement à l’espoir du ministre de 1869, « la croix » n’avait pas suffi à modérer l’ardeur de Raulin. Dans sa notice individuelle de 1873, à la question « Quel avancement désire-t-il ? », sa réponse fut : « Sa mise à la retraite, si on continue à le traiter plus mal que son jeune collègue M. Houet, qui a été élevé à la 1e classe il y a un an (mai 72) ». Il est vrai que sa lettre du 29 octobre 1872 (dans laquelle Raulin rappelait quatre courriers antérieurs, de juin à septembre) adressée au ministre de l’Instruction publique Jules Simon, « ancien professeur et député de la Gironde », n’avait pas été suivie d’effet : il lui avait expliqué que son traitement n’était que de 5 500 F, alors que le doyen Abria et son collègue Houet (45 ans, Raulin en a 57) touchaient 6 000 F. En 1874, le recteur écrit enfin : « par l’ancienneté de ses services, mérite le maximum de traitement ».

Le Rapport confidentiel de 1875, extrêmement fourni, est très froid. Les qualités de Raulin sont notées mais sa « raideur » est plusieurs fois soulignée. Ses rapports avec ses chefs (« rares et peu sympathiques, il est mécontent de toutes choses »), avec les autorités (« relations difficiles avec les autorités actuelles qui le considèrent comme un ennemi de l’ordre »), avec le public (« peu sympathique aux étudiants »). Commentaires : « Il a pris depuis le 4 septembre [1870] une attitude trop prononcée dans le parti radical », toutefois « au fond, il n’a pas d’idées subversives et il défendrait l’ordre, s’il le croyait en danger ; mais il est systématique et exclusif et entêté à l’excès ; aucune considération ne peut le faire fléchir ». Son collègue de Toulouse Leymerie n’aurait pu qu’abonder dans cette appréciation ! Le recteur ajoute que Raulin « réclame avec aigreur le supplément de traitement qui le mettrait au niveau des professeurs de 1e classe, il croit sa dignité engagée dans cette question ! ».

La méthode est suivie d’effet : dès 1876, son traitement est porté à 6 500 + 2 500 F, en 1878 à 10 000 F. Aussi, en 1881, même s’il « a droit à l’avancement », il « n’en demande pas », d’autant plus que ses émoluments atteignent le maximum, 11 000 F. Au-delà de cette date, Victor Raulin ne semble plus se manifester spécialement, jusqu’à sa demande de retraite du 8 août 1885 où il termine sa lettre par « le profond respect de votre très humble serviteur ». Le ton a changé par rapport aux suppliques adressées antérieurement à Victor Duruy puis à Jules Simon.

Apparemment, Raulin n’a pas eu de disciples géologues à Bordeaux, malgré la longue durée de son séjour. Son successeur sera Emmanuel Fallot, issu de la pépinière Hébert de la Sorbonne, auteur d’une thèse sur le Crétacé du Sud-Est de la France, qui s’avéra falot par rapport à son incommode prédécesseur. Quant à Victor Raulin, il se retire en Argonne, la patrie de ses ascendants paternels.

Ce géologue d’origine parisienne occupa la chaire de géologie de Toulouse pendant près de 40 ans. Sa personnalité était mieux connue que celle de Raulin, grâce aux multiples notices (Barthélémy, 1879 ; Clos, 1879 ; Lartet, 1879) qui lui furent consacrées.

Alexandre Leymerie naquit à Paris, au palais du Louvre, le 23 nivôse an IX (13 janvier 1801), issu d’Antoine, commissaire des guerres c’est-à-dire contrôleur des armées (effectifs, budget, approvisionnements), et de Jeanne-Marie Boze qui, fille d’un portraitiste connu, continuait à occuper le logement que Louis XVI avait concédé à son père avant la Révolution. Admis en 1820 à Polytechnique (9e sur 100), Leymerie quitte l’Ecole fin 1822 avant le terme réglementaire. Refusant les carrières officielles, il s’oriente vers l’enseignement privé. Nous le trouvons à Troyes en février 1827. Il y restera près de sept ans et s’y met en ménage, régularisant la situation après la naissance de la première des deux filles issues de cette union. Sur la désignation du baron Charles Dupin, de l’Académie des sciences, Leymerie avait en effet été appelé par la municipalité champenoise comme professeur d’un cours de géométrie et de mécanique appliquées aux Arts et Métiers (Troyes était une cité industrielle) au traitement de 2 400 F l’an. Fin 1832, il est nommé à la chaire de mathématique et physique créée au collège (= lycée) de Troyes « sous la condition de se pourvoir du diplôme de bachelier ès-Sciences avant la fin de la présente année classique ». La chose peut paraître singulière, pour un polytechnicien, et l’on ignore si Leymerie obtempéra car il abandonna son poste rapidement, cessant d’être payé le 30 septembre 1833.

C’est à Troyes que la vocation géologique de Leymerie apparut. A la suite de l’exhumation fortuite, en 1829, des minéraux d’une collection oubliée, il se mit à les classer cristallographiquement. A la même époque le lever de la carte géologique de la France venait d’être confié aux jeunes ingénieurs des mines Dufrénoy et Elie de Beaumont. Ce dernier était entré à Polytechnique en 1819, un an avant Leymerie, et les deux jeunes gens purent s’y connaître. Chargé de la moitié orientale du pays, Elie de Beaumont parcourut l’Aube et Leymerie dut l’accompagner sur le terrain. A la suite de cela, de 1830 à son départ en 1833, il étudia donc le territoire du département, auquel il consacrera une cinquantaine de publications.

S’en dégagent deux importants ouvrages. En 1841-1842, ce fut un mémoire sur le Crétacé de l’Aube : au nom de l’Académie des sciences, Brongniart souligna le soin, la science, la minutie et la persévérance de l’auteur. Celui-ci fut amené à observer, entre le Jurassique et le Crétacé, un « Infracrétacé », avec 150 espèces fossiles, équivalant au « Néocomien » que Montmollin venait de définir dans le Jura helvétique. Ce fut beaucoup plus tard (1846) que Leymerie publia la Statistique minéralogique et géologique du département de l’Aube, épais ouvrage descriptif, surtout consacré au Crétacé de la région et divisé en trois parties : terrain néocomien (= Wealdien anglais), Greensand (= surtout le Gault), Craie proprement dite. Accompagné de 10 planches dont 7 de fossiles (le mathématicien Leymerie s’était rapidement converti à la paléontologie), il s’agit du commentaire de la carte au 200 000e de l’Aube.

Leymerie quitta Troyes après avoir obtenu la direction, d’abord provisoire (31 octobre 1833) puis définitive (30 janvier 1834), de la nouvelle école industrielle de La Martinière, à Lyon. A la suite de dissentiments, il démissionna (13 décembre 1835) de la direction, tout en assurant le cours de sciences physiques et mathématiques, au traitement annuel de 3 500 F, et cela jusqu’en 1837. Pendant cette période, il étudia les environs de Lyon, en particulier le Mont d’Or. Il y proposa (1839) en particulier un nouvel étage, l’ « Infralias », afin de codifier les appellations locales (tel le « choin bâtard » du Lyonnais) des faciès situés à la base du Lias : époque qui « aurait donc trois étages, comme tous les autres groupes de terrain de sédiment, savoir l’infralias, le calcaire à gryphées et le calcaire à Bélemnites ». Ce terme d’Infralias, qui fut utilisé jusqu’au milieu du XXe siècle, recouvrait en fait les actuels étages Rhétien et Hettangien, qui ont été, après de vifs débats, répartis, le premier au sommet du Trias, le second à la base du Lias.

Les éloges qu’à plusieurs reprises Leymerie reçut de l’Institut de France durent contribuer à l’attirer vers une carrière purement géologique. Apprenant la création (1839) à Toulouse d’une chaire de Minéralogie et Géologie, que devaient provisoirement occuper les biologistes Félix Dujardin (1839) puis Nicolas Joly (1840), Leymerie soutint deux brèves thèses de doctorat (juin 1840) traitant, l’une des termes liés à la stratification et l’autre des Ostracés, devant un jury présidé par Constant Prévost.

Leymerie retrace les circonstances de la naissance, entre des terrains « primitifs », « composés de quartz, de feldspath, de mica, d’amphibole », et les terrains sédimentaires (qualifiés de « stratifiés »), des « terrains de transition » de Gottlob Werner, qui ont à la fois certains caractères des premiers et des fossiles comme les seconds. Ultérieurement, on s’aperçut de la liaison entre les terrains de transition (= sensiblement l’actuel Paléozoïque) et certains terrains dits « primitifs » comme les gneiss et les micaschistes qui résultent du « métamorphisme qui depuis un petit nombre d’années [nous sommes en 1840] a fait dans les esprits des progrès si rapides ».

A partir de là, Leymerie examine dans quel sens les auteurs, depuis le traité de d'Aubuisson jusqu'au cours d’Elie de Beaumont, ont employé, généralement en les confondant, les termes couches, strates etc. Pour lui, la stratification est « la disposition en vertu de laquelle une masse minérale (pas nécessairement sédimentaire) se trouve divisée par des fissures [il a corrigé à la main : des joints] en parties peu épaisses », qu’il nomme « strates ». Par contre une « couche (avec ses presque synonymes, banc – « roche cohérente » – ou lit – « roche meuble ou fissile »), est « une partie d’un ensemble » – plus ou moins constant et régulier – « de strates semblables séparées par des fissures, ou joints, souvent indiqués par des lits de matière étrangère… ».

Leymerie affirme qu’il ne peut exister dans les roches qu’ « une seule stratification » : quand un terrain comporte des « feuillets » non parallèles à la stratification, « il serait désireux qu’on créât pour ces derniers un nom particulier », afin de ne pas les confondre avec les « feuillets de stratification » (qui sont parallèles à celle-ci). C’était donc, en 1840, l’appel à la définition du clivage schisteux des roches.

Appuyé par une lettre de Brongniart (28 novembre 1840) adressée au ministre Villemain, Leymerie est nommé, cinq jours plus tard, à la charge de cours de la chaire de Toulouse, libérée par Joly, passé à la chaire de zoologie. Ainsi le nouveau promu est-il amené à prêter serment au roi des Français le 14 janvier 1841. Il avait dû entre temps renoncer à passer le concours d’agrégation auquel une fiche, dans son dossier (Arch. nat., F 17-21.181) indique qu’il était candidat.

Figure 3 - Alexandre Leymerie vers 1863 (fide Tomasson, 1979-1981).

Cette photographie figure aux Archives de l’Académie des sciences (Dossier académique Leymerie) et à la Société académique de l’Aube et Bibliothèque municipale de Troyes (Tomasson, 1979-1981, cf. p. 9).

Arrivé à Toulouse, Leymerie doit consacrer l’essentiel de son temps à « aller dans les montagnes ». Il sera titularisé dans la chaire le 12 octobre 1846 et va se remarier (il était veuf depuis 1842) à Louise Léon, fille d’un ancien professeur à la faculté des sciences, dont il aura un fils et deux filles : il aura comme témoins le recteur et le doyen Boisgiraud, qui l’avait accueilli acidement en 1841, ce qui prouve l’apaisement des relations entre les deux hommes.

Petit et « de frêle apparence » (Lartet, 1879), tel nous apparaît Leymerie sur un cliché (fig. 3) pris vers 1863. On soupçonne qu’il possédait un caractère à la fois affirmé et inquiet, que manifesteront ses hésitations lors de sa querelle avec Raulin. Selon Barthélémy (1879), « il allait droit devant lui dans la vie comme il escaladait le Mont Perdu, au grand désespoir des guides les plus expérimentés ». Passé 65 ans, sa santé, jusque-là bonne, devient « un peu chancelante », ce qui ne semble pas affecter son activité. En 1877, il « a dépassé 76 ans et cependant travaille encore, même en dehors de ce que sa chaire exige », indique le Rapport confidentiel de cette année-là dans son dossier aux Archives nationales.

Education soignée, habitudes sociales distinguées, esprit d’une parfaite lucidité, mœurs graves et douces, style d’un écrivain : les appréciations (1863) du recteur J. Rocher sont extrêmement élogieuses. On s’explique que Leymerie ait caressé l’espoir (1857 à 1864) d’obtenir une chaire à Paris, soit à la faculté soit au Muséum.

Dans sa charge professorale, il s’exprime avec facilité mais son débit est souvent qualifié de monotone. Selon Barthélémy (1879), « l’enseignement oral de Leymerie n’était pas à la hauteur de son enseignement écrit ». « Si son cours n’est pas attrayant, il est solide », rétorque en 1872 le nouveau recteur, corrigeant l’appréciation de son prédécesseur Roustan (« leçons de peu d’éclat et de peu d’attrait, plus remarquable comme savant que comme professeur »).

Comme Raulin à Bordeaux, Leymerie doit assurer par semaine deux cours de 1 h à 1 h 30 et une conférence publique de même durée. S’il a seulement 2-3 auditeurs en mai 1846, son enseignement est « très suivi » en 1864. Bien que les étudiants inscrits soient peu nombreux, 2 à 6 selon les années, les auditeurs bénévoles à ses conférences (étudiants ou « gens du monde ») oscillent entre 15 et 20.

De 1864 à 1870, Roustan indique le « caractère un peu susceptible » de Leymerie. Si son mérite, son caractère laborieux, son instruction sont reconnus, on signale « un peu d’inquiétude, d’aigreur et beaucoup de prétention » … comme on le prête aussi à Raulin à Bordeaux ! Sa vivacité lui vaut un avertissement (1868) à l’occasion de la polémique qu’il engage avec un collègue astronome, directeur de l’observatoire de Toulouse : celui-ci, le « regrettable » (dans le sens de regretté, au moins théoriquement !) Petit, se basant sur l’observation du pendule, aurait proclamé « que les Pyrénées étaient creuses et ressemblaient à de gigantesques beignets soufflés » (Barthélémy, 1879). Ce pourquoi « le cœur du géologue bondit et son indignation s’exhala au sein de l’Académie » des sciences de Toulouse, puis dans les journaux de la ville.

Au départ du recteur Roustan, Leymerie a dépassé 70 ans. Les remarques le concernant deviennent moins acides. Toutefois, bien qu’il soit « actif et alerte », son enseignement menace d’être « complètement délaissé ». Il n’assure plus que le cours semestriel d’hiver. L’idée d’un adjoint était dans l’air : ce fut, à partir de 1874, Louis Lartet, le fils du célèbre préhistorien, qui assurera le semestre d’été. Leymerie commente la décision : « Nous sommes ici sur les bords de la Garonne, les jeunes gens y sont très présomptueux » et « Mr Lartet a déjà toutes les habitudes des toulousains, il se pique de peu de zèle pour la fonction publique […], il fait bien une conférence en hiver, mais il le fait chez lui au candidat unique » ! Lartet doit cependant être un collaborateur loyal, si l’on en juge par la chaude notice qu’il consacrera plus tard à son maître disparu.

Si les auditeurs de licence à Toulouse sont, comme à Bordeaux, peu nombreux, certains des diplômés seront attirés par la géologie, tels Tallavignes (1815-1850), Magnan (1831-1872) ou Lartet (1840-1899). A leur égard cependant, le professeur manifestera une certaine nervosité. Se voulant « le géologue des Pyrénées » – où il fut, 25 ans durant, seul à travailler –, il voit ainsi d’un mauvais œil le « grand enthousiasme parmi les étudiants de notre ville » (Barthélémy, 1879) que Magnan a suscité par ses idées sur le rôle des fractures dans la chaîne pyrénéenne.

Les opinions de Leymerie tiennent à ses origines, dont – d’une manière analogue – sera victime Raulin. On a dit que, sceptique sur la politique (il est vrai que se succédèrent six régimes en 70 ans), il n’admettait pas « le progrès par révolutions successives », ce qui contraste avec la manière de penser de son collègue bordelais.

La carrière administrative de Leymerie en faculté a débuté en 1840. Il ne semble pas avoir accablé de plaintes son administration car, dit-il, « il a toujours pensé que l’avancement et les titres honorifiques [il aura « la croix » en 1863] doivent venir de l’initiative d’un ministre vigilant et paternel ». Cependant, en 1869, il apprend qu’un certain nombre de ses collègues vont être élevés à la première classe. Il a 68 ans et s’étonne de ne pas être du lot. Dans une lettre au ministre, affirmant qu’il n’est « inférieur à aucun d’eux » (les futurs promus), il énumère ses principaux résultats scientifiques, affirme être « le plus pauvre de tous les professeurs de la faculté » à Toulouse et rappelle sa ponctualité, avec une seule absence le jour « où je me cassais la jambe au service de la science » ! Il joint copie d’une lettre élogieuse que Leopold von Buch lui adressait en 1846, mais – chose singulière – il ne fait pas allusion à Elie de Beaumont avec lequel ses relations ont dû se distendre. Cette protestation courtoise porte effet puisque Leymerie obtient son élévation à la première classe. Son salaire de base va passer progressivement de 6 000 (en 1873) à 8 000 (en 1876) et 9 500 F l’année de sa mort. Raulin avait obtenu les émoluments de son collègue toulousain à peu près en même temps que ce dernier, qui avait 15 ans de plus d’âge et une ancienneté supérieure de 6 ans, sans parler de la notoriété nationale qui avait amené Leymerie en 1873 à l’Académie des sciences. Il est vrai que Raulin n’avait cessé d’accabler le ministère de ses plaintes.

L’activité scientifique de Leymerie à Toulouse ne cessa pas d’être intense. Ses séjours à Troyes puis à Lyon l’avaient déjà montré. Les gros mémoires sur l’Aube et sur l’Yonne (pro parte) furent achevés à Toulouse. Ce fut toutefois la zone pyrénéenne qui, de 1843 à son décès (1878), occasionna plus de 70 publications. Il avait obtenu de s’occuper des cartes départementales et « statistiques » des Hautes-Pyrénées, de l’Aude et de la Haute-Garonne, mais il s’aperçut rapidement que la structure d’une chaîne de montagnes était plus difficile à comprendre que celle du Bassin parisien dont il était familier. Des trois projets, seul le travail sur la Haute-Garonne verra le jour, mais après sa mort.

Ses recherches concernèrent essentiellement la zone sous-pyrénéenne, mais aussi, plus au sud, la zone nord-pyrénéenne et, parfois, le bord nord de la Haute chaîne. On rappellera brièvement diverses prises de position. Le « grès rouge pyrénéen » est pour lui triasique et … marin, alors qu’il s’agit de Permien continental. Leymerie s’est heurté à la difficulté de séparer, dans les masses calcaires de la chaîne, le Jurassique du Crétacé, problème que seule la micropaléontologie a permis de résoudre depuis 1950. Un temps sceptique sur la présence de Crétacé inférieur, il l’accepta (après qu’Hébert eût défini l’Urgonien) en créant, pour la partie la plus récente de ce faciès dans les Pyrénées, le terme d’« Urgo-Aptien ». Son apport essentiel tient cependant à la découverte du Crétacé supérieur marin, « nouveau type pyrénéen parallèle à la craie proprement dite » (Leymerie, 1851), où il caractérisa paléontologiquement Sénonien et « Maestrichtien » au-dessous de son « Garumnien ». Peu disposé à accepter les nouveaux résultats de ses contemporains, Leymerie fut un adversaire des glaciations pyrénéennes, proposées par Boubée dès 1830, et il n’accepta cette idée que du bout des lèvres et tardivement.

Singulièrement, écrit Barthélémy (1879), « Leymerie s’est toujours senti plus minéralogiste que géologue ». Ainsi écrivit-il un Cours de Minéralogie (1857-1859, 1867) en deux volumes, où il défend la classification des espèces minérales d’après leurs seuls caractères extérieurs, protestant avec vivacité « contre les empiétements de la chimie et de la physique dans le domaine de la minéralogie ». Singulière attitude d’un ancien élève de l’Ecole polytechnique, qui défendit vainement l’aspect naturaliste d’une discipline qui devint de plus en plus vite une physico-chimie cristalline.

Dans les pages qui suivent, on portera l’attention sur certaines questions difficiles, qui ont suscité de vives discussions, en particulier avec Raulin. Chacune d’elles montrera l’état dans lequel on concevait, après 1850, quelques problèmes structuraux de la chaîne des Pyrénées : l’interprétation à donner aux ophites ; la signification des couches situées entre le Sénonien supérieur et l’Eocène marins, c’est-à-dire le « Garumnien » ; enfin celle du « poudingue de Palassou ».

L’interprétation des ophites, roches volcaniques que l’on sait caractériser le Trias supérieur de type germanique dans les régions méditerranéennes, a été, au XIXe siècle, extrêmement discutée. Ainsi en Afrique du Nord, jusqu’à la découverte de fossiles par Goux au Djebel Chettabah, près de Constantine et l’intervention de Marcel Bertrand, admettait-on en général l’origine éruptive de l’ensemble du complexe marno-gypsifère auquel ces ophites sont associées. Leymerie et Raulin, chacun de leur côté, eurent à aborder ce problème dans le Sud-Ouest ; ils le résolurent différemment et, l’un comme l’autre, inexactement. Il est cependant intéressant de rappeler leurs argumentations.

C’est dans les Corbières (1845) puis à Salies-du-Salat (Haute-Garonne), dans la zone nord-pyrénéenne, que Leymerie (1862) se trouva en face de pointements d’une roche microdioritique verte, pour laquelle on utilise, à la suite de Palassou, l’ancien terme d’« ophite ». Leymerie estimait que les faciès environnants (argiles colorées, gypses, dolomies et sel gemme) résultaient du métamorphisme par les roches éruptives des assises traversées. Les contacts anormaux et les bouleversements structuraux au niveau de ce complexe étaient expliqués par la percée en « typhon » de l’ophite, au travers des assises crétacées. Ces phénomènes dateraient de l’« époque du soulèvement de la chaîne principale des Alpes » (Leymerie, 1855, p. 1182) qui affecte le « Miocène » (= les actuels Oligocène et Miocène). Leymerie ira jusqu’à envisager un jour que le relief actuel des Pyrénées résulte peut-être de « l’action même de l’ophite » (Leymerie, 1867, lettre à M. de Verneuil) !

Pourtant, l’hypothèse où la roche éruptive aurait été responsable du métamorphisme des marnes traversées avait été nettement rejetée lors de la réunion de la Société géologique à St-Gaudens (1862, p. 1111-1112) par Hébert, de Rouville et autres participants. Ceux-ci reconnaissaient dans ces assises « toutes les propriétés des marnes irisées les mieux caractérisées », d’âge Keuper. Cependant Leymerie persévérera jusqu’à la fin dans son point de vue.

Raulin se trouvera face au même problème au cours des travaux qu’avec l’ingénieur Jacquot il effectua à partir de 1861 lors du lever de la carte géologique des Landes. Dans la région de Dax, apparaissent des argiles bariolées avec gypse et sel gemme. A partir de 1873, Raulin les considérera comme stratigraphiquement intercalées au sommet du Crétacé inférieur (Albien) : cela malgré les objections de divers auteurs (Bull. Soc. géol. Fr., 1873), partisans de l’âge triasique de ces faciès. Jacquot se ralliera ultérieurement à cette opinion, ce qui amènera la rupture violente entre les deux hommes. A l’image de Leymerie, Raulin maintiendra un demi-siècle plus tard son point de vue. Doit-on parler de persévérance ou d’obstination ?

En 1849, Elie de Beaumont définit le « soulèvement des Pyrénées » comme post-« Crétacé » et antérieur au « Tertiaire », resté horizontal aux pieds de la chaîne. Et en Europe septentrionale, l’Eocène, base du Tertiaire, allait être créé pour les assises reposant sur la « Craie », dont un hiatus de sédimentation les sépare.

Or ses explorations dans les Pyrénées pour la préparation de la carte de la France amenèrent Dufrénoy (1792-1857) à regrouper sous le nom de Crétacé, non seulement les couches bien datées de cette période, mais aussi « le terrain à Nummulites » qui leur succède en continuité dans la partie nord-est de la chaîne.

V.2.1. La notion d’« Epicrétacé »

Se basant cependant sur la présence de nummulites dans l’Eocène du bassin parisien, beaucoup de paléontologistes, tels le vicomte d’Archiac ou d’Orbigny, considérèrent le « terrain à Nummulites » pyrénéen comme du même âge tertiaire. Cette idée était en contradiction apparente avec la théorie d’Elie de Beaumont, plaçant le « soulèvement pyrénéen » entre Crétacé et « Tertiaire ».

Valait-il mieux accorder crédit au dogme structural ou à la paléontologie ? Nouveau professeur à Toulouse, Leymerie se trouve devant ce choix déchirant quand, au printemps 1832, il aborde le problème dans les Corbières. Ses premières impressions sont formulées dans une lettre à Elie de Beaumont : « malgré mon respect pour la paléontologie », les marnes à nummulites de cette région « ne peuvent être considérées comme tertiaires, ni d’ailleurs crétacées » : il doit s’agir d’« un nouveau système, qu’on pourrait par exemple, appeler épi-crétacé ». Lue devant la Société géologique, cette lettre déchaîne les passions.

Dufrénoy triomphe : comme il l’a toujours pensé, dit-il, le « terrain à Nummulites » n’est donc pas tertiaire. A Lyell, présent à Paris ce jour-là et qui penche pour un âge « plutôt tertiaire que secondaire », Dufrénoy réplique rudement que les niveaux à nummulites ne peuvent être que « du terrain de craie, puisque la craie est relevée et le terrain tertiaire en couches horizontales » !