Un grand français

MONGE

Fondateur de l'Ecole polytechnique

par Louis de Launay

Membre de l'Institut

Inspecteur général des Mines

Professeur à l'Ecole supérieure des mines

et à l'Ecole des Ponts et Chaussées

Publié par EDITIONS PIERRE ROGER, Paris

CHAPITRE IX

LE DÉCLIN ET LA MORT (1809-1818)

La maladie. — L'invasion. — L'expulsion de l'Institut.

La santé fut d'abord frappée. A la date du 16 janvier 1809, les comptes rendus de l'Académie, qui étaient très patriarcaux à cette époque, contiennent la note suivante : « M. Halle annonce que M. Monge a été attaqué d'un rhumatisme articulaire avec frisson et fièvre qui est très douloureux », et, le 20 mars 1809 : « M. Monge, présent à la séance, remercie la classe de l'intérêt qu'elle lui a témoigné pendant sa maladie. » Cette maladie avait été assez grave et laissa des traces assez sensibles pour que Monge, l'année suivante, crût devoir abandonner son cours de l'École polytechnique, donnant pour motif qu'il n'était plus en état de faire les gestes nécessaires pour vivifier ses explications et présentant pour son successeur Arago. Une lettre du 10 juin 1809, adressée à son élève Hachette, le montre ne pouvant terminer un calcul compliqué d'algèbre.

A la fin de cette même année 1809, son héros réalise enfin son projet de divorce avec Joséphine. Bientôt, il épouse Marie-Louise (2 avril 1810). Puis, le 20 mars 1811, on sonne les cloches pour la naissance du roi de Rome. La fortune de Napoléon paraît encore grandir. Mais, en réalité, elle décroît. Cet homme, qui a toujours eu foi dans son étoile, semble, en se séparant de Joséphine, avoir perdu le fétiche qui, pendant treize ans, l'avait protégé. Maintenant, c'est la guerre d'Espagne et bientôt la guerre de Russie, en attendant la campagne de France et Waterloo. En juillet 1812, Monge était allé comme d'habitude passer l'été à sa propriété de Morey. Il y était encore quand parvint en France ce terrible 29e bulletin daté du 3 décembre, qui révélait brusquement au pays atterré nos désastres de Russie. Monge, comme foudroyé, laissa échapper le journal et tomba frappé d'apoplexie. Quand il revint à lui, il dit avec douceur : « Tout à l'heure, j'ignorais une chose que je sais maintenant; je sais de quelle manière je mourrai. »

Néanmoins, il se remit et put reprendre ses occupations et même ses travaux mathématiques [Le 3 avril 1813, il est nommé grand'croix de l'ordre impérial de la Réunion (ordre fondé en 1811). [Archives nationales. AFIV 752, 6049]. Il était grand officier de la Légion d'honneur du 14 juillet 1804]. Le triste hiver 1813-1814 le trouva encore en état de remplir une dernière mission patriotique. A ce moment, les armées françaises avaient été refoulées depuis la Bérézina jusqu'à la frontière de France. Tout le monde commençait à trahir le vaincu : Bernadotte, Moreau, l'Autriche, la Saxe. Schwartzemberg entrait en France par Bâle. Les places de Hollande se rendaient. Il ne restait à Napoléon, comme dernière carte à jouer, que la campagne de France. Le 26 décembre, vingt-trois sénateurs et conseillers d'État furent envoyés par lui dans les divisions militaires comme commissaires extraordinaires pour accélérer la conscription, l'approvisionnement des places, la levée des gardes nationales, avec pleins pouvoirs d'ordonner des levées en masse dans les pays menacés par l'ennemi et d'y prendre toutes les mesures de haute police. Le comte de Péluse partit comme commissaire dans la division de Liège, la 25e, comprenant Bouches-du-Rhin, Lippe, Meuse-Inférieure, Ourthe, Roër, Sambre-et-Meuse, avec un auditeur au Conseil d'État, Delamalle, et un député de l'Ourthe, Digneff, comme seconds.

Le 28 décembre au soir, il quitta Paris, pouvant se croire reporté de vingt-deux ans en arrière, aux jours héroïques de 1792 : la France envahie, sans armées, des généraux passant à l'ennemi, des commissaires aux armées!... Mais quelle différence entre l'élan de 1792 et la lassitude de 1814! La France entière semblait, comme Monge lui-même, assister vieillie et fatiguée à ce renouvellement des épreuves glorieuses de sa jeunesse. Le ressort, tendu trop longtemps, était brisé. Comme l'avait prévu un jour Napoléon, la France, en voyant l'Empire prêt à disparaître, emportant (ou semblant emporter) l'odieuse conscription, la France se bornait à faire : Ouf ! Et combien plus encore ces pays trop nouvellement réunis à la France, la Hollande, la Belgique, qui n'attendaient que l'arrivée des alliés pour les accueillir en libérateurs ! Du côté ennemi, s'il restait beaucoup de cette incohérence et de cette discorde qui caractérisent toujours des armées associées sans être confondues sous un commandement unique, c'étaient pourtant, cette fois, des troupes nombreuses et disciplinées, conduites par des hommes qui ne pouvaient avoir complètement oublié tant de leçons reçues du maître à l'heure où ils engageaient la partie suprême contre lui. Cette mission de Monge, qui achève sa vie active, dut être un douloureux calvaire [Archives nationales, AF IV 650-F7 7026. Police générale (contenant de nombreuses lettres autographes de Monge à M. de Montalivet)].

Comme toujours, il se donne tout entier. Il prodigue les efforts, les discours, les proclamations, les affiches [Voir affiche du 1er janvier 1814, lettre du 4 janvier, etc.]. Il s'efforce de remonter le moral, d'activer les travaux, de remettre de l'ordre. Il répète à qui veut l'entendre que l'Empereur désire la paix. Oui, comme Napoléon l'a toujours désirée depuis Campo-Formio jusqu'à Waterloo : une paix dictée et imposée, assurant la suprématie de la France. Mais on voit se produire en petit, dans cette division de Liège, ce qui a lieu dans tout l'Empire. Les soldats ne songent plus qu'à s'esquiver, les paysans qu'à soustraire chevaux ou bêtes aux réquisitions, les fonctionnaires qu'à ne pas se compromettre, les généraux qu'à se disputer entre eux ou avec les civils. Les lettres de Monge à cette époque nous donnent un lamentable tableau du désordre qui précède l'invasion, comme le tourbillonnement des feuilles fanées avant l'orage. La grande machine impériale, si somptueuse, si imposante la veille, craque en tous sens et se désagrège.

Dès le premier jour, à Namur, Monge trouve un préfet démissionnaire sous prétexte de maladie et le conseiller de préfecture qui le remplace totalement inerte. « Dans le département de Sambre-et-Meuse, écrit-il, toutes les parties du service sont négligées; les réquisitions ne se font pas; enfin, rien ne marche. » Alors, tandis que le ministre de Paris envoie un préfet nouveau, Monge, en vertu de ses pleins pouvoirs, destitue le préfet réfractaire et nomme à sa place « un commissaire spécial pour administrer provisoirement le département » [Arrêté du 6 janvier 1814]. « Tout porte à croire, dit son arrêté, que la négligence ou la mauvaise volonté sont les véritables causes des retards. »

A Liège, le préfet baron Micoud est à couteaux tirés avec le général comte Merle, contre lequel ses lettres interminables au ministre Montalivet ne tarissent pas de reproches. Le général Merle, voyant avancer l'ennemi, ne songe qu'à faire évacuer ses troupes. Le préfet voit son département abandonné devant l'invasion et proteste. Voici comment le militaire est jugé dans un rapport officiel par le civil : « La terreur est venue des militaires. Je ne croyais pas qu'un général de division (le comte Merle) dût, sur le rapport de quatre prisonniers, écrire aux commandants de place des détails effrayants, que le passage de l'ennemi à Coblentz a duré deux jours, etc., etc. En vérité, il y a eu absence de réflexion. » [Lettre du baron de Micoud, préfet de l'Ourthe, au ministre. Archives nationales, F 7. 7026-220]. Arbitre entre les deux, Monge essaye d'abord de les calmer et de convaincre le général. Puis, sans prendre des mesures aussi énergiques que ses devanciers de 1792, il fait cependant intervenir son autorité supérieure pour donner à des bataillons l'ordre formel de rester, alors que leur général leur a commandé de partir. [Archives nationales. F7. 7026-221. Lettre du 12 janvier 1814 de Monge au comte Merle.]

Monge court à Maestricht, à Aix-la-Chapelle, occupé partout d'organiser les places fortes, mais sans cesse devancé par la marée montante de l'ennemi, dont ses lettres font suivre de jour en jour, presque d'heure en heure, les irrésistibles progrès. Le 11 janvier, il est encore à Aix-la-Chapelle quand il peint « la situation extrêmement critique où se trouve sa division » [Lettre à M. de Montalivet. (Archives nationales F7. 7026-180.)] :

« Le maréchal (Mac Donald) s'est replié sur la Roër et tout annonce que ces opérations rétrogrades ne s'arrêteront qu'à la Meuse, près de Maestricht... On ne pourra compter sur une longue résistance de la part des garnisons de Wesel, de Grave, de Julier, de Vanloo et de Maestricht, attendu qu'elles ne sont pas bien armées... La marche de l'administration devient de plus en plus difficile; tous les ressorts de l'autorité se relâchent... Peut-être Votre Excellence me dira-t-elle : « Pourquoi ne provoquez-vous pas des levées en masse? »... Les événements de la Hollande et ceux de Genève ont prouvé qu'avant d'armer les peuples, il faut être bien sûr de leur dévouement. Or, peut-on, sans un véritable aveuglement, croire à celui des départements nouvellement réunis? Non, sans doute... Lorsqu'on est en l'air comme je le suis, lorsqu'on est sans cesse sur le qui-vive; lorsqu'on opère sur un corps malade et énervé; en un mot, lorsqu'on vit au jour le jour, je crois qu'il n'y avait rien de mieux à faire. »

Le même jour, le préfet de Liège écrit à son ministre une lettre éplorée : « Si les habitants ne tirent pas des coups de fusil comme en Espagne, ils servent de guides à l'ennemi dans l'espoir de sauver leurs enfants réfractaires que l'on poursuit... Nous manquons d'argent, de crédit et de force pour contraindre. »

Le 12 janvier, Monge est rentré à Liège, quand il écrit au préfet de Sambre-et-Meuse, avec une inquiétude sur sa propre sécurité [Archives nationales, F7. 7026-310] : « Vous savez que les armées alliées ont passé sur plusieurs points en nombre assez considérable. Déjà, elles sont sous les murs de Luxembourg et l'on craint que, sous peu de jours, elles ne menacent Maestricht. La Belgique va se trouver pour ainsi dire cernée. Croyez-vous, Monsieur le Préfet, que les communications de Liège à Namur et de Namur à Paris soient encore libres pour plusieurs jours?... »

Le 18 janvier, à neuf heures du soir, il quitte Liège pour Namur, avec la plupart des fonctionnaires et le maréchal Mac Donald. Le 21 janvier, il annonce son départ pour Laon où il attendra des ordres. Le 24 janvier, de Laon, il mande [Archives nationales, F7, 7026-182] : « Ma présence ici ne pouvant être d'aucune utilité pour le service de Sa Majesté et notre situation militaire ne laissant pas d'espérance de rentrer très incessamment dans la 25e division, je prie Votre Excellence de m'autoriser à me rendre à Paris. » Enfin, le 5 février, une dernière lettre datée de Paris [Archives nationales, F7, 7026-185] annonce qu'il est arrivé la veille de Châlons où il était allé prendre les ordres de l'Empereur et où il n'a pu lui rendre ses devoirs. Le lendemain 6, Napoléon donne l'explication de cette attitude qui a peiné le pauvre homme : « Monge a perdu la tête depuis le commencement jusqu'à la fin de sa mission. C'est un homme qui a la tête trop chaude pour être chargé de quelques affaires. » Cette vivacité de sentiments se traduit par la terreur que Monge sème dans sa famille en rentrant à Paris. Dès le 8 février, sa fille, son gendre Eschassériaux et leurs deux enfants partent pour Saintes, emportant dans leur voiture les bijoux, l'argenterie, la vaisselle plate et laissant enfoui, sous le pavage de la cour, rue de Bellechasse, tout ce qu'ils possèdent d'or.

Monge lui-même resta encore quelque temps à Paris et, jusqu'au 18 mars, on note sa présence régulière aux séances de l'Institut. Mais, le 29 mars, au moment où les Alliés approchaient de Paris, il se décida à partir en poste pour Bourges, en emmenant sa nièce Baur et son petit-fils Ferdinand Marey, dont les parents étaient à Pommard, alors occupé par les Autrichiens. Ce départ se fit dans l'angoisse : non seulement dans l'émoi général de l'invasion, mais surtout dans la crainte personnelle de représailles contre l'homme qui avait joué un rôle militant pendant la Convention. On a déjà vu cette inquiétude exister chez Monge pendant son premier séjour en Italie de 1796, quand il y eut une heure où les royalistes parurent près de triompher. Elle ne put qu'être plus vive en 1814, et nous la verrons bientôt justifiée jusqu'à un certain point par les mesures prises contre lui après les Cent Jours. En 1814, elle paraît toutefois avoir été fort exagérée et il est désolant pour l'historien qu'elle ait amené alors à brûler tous les papiers relatifs à la Révolution et toutes les lettres, au nombre d'une quarantaine, lettres souvent très intimes, écrites par Bonaparte à Monge. Il n'échappa de cet autodafé qu'un billet insignifiant. C'est pourquoi, aucune lettre de famille comprise entre 1792 et 1796 ne subsiste. L'hôtel fut entièrement vidé, les objets précieux confiés à des amis et la belle-sœur de Monge, Mme Baur, qui restait à Paris, ne voulant pas continuer à habiter sous un toit qu'elle croyait particulièrement menacé, alla s'installer dans une chambre louée rue du Dragon.

On sait quelle fut alors l'attitude misérable de ce Sénat auquel Napoléon avait prodigué tant de faveurs. Après avoir voté la déchéance le 1er avril, il déclara, le 6, que le peuple français appelait Louis XVIII. Quand Napoléon apprit le premier vote à Fontainebleau et qu'il lut la liste des signataires, il poussa un cri de douloureuse surprise qui rappelle celui de César mourant: « Et Berthollet aussi ! » Ne voyant pas le nom de Monge et ignorant sans doute que son vieil ami avait quitté Paris avant le vote, il ajouta : « Quant à Monge, j'en étais sûr ! » Après un mois d'absence à Bourges, Monge rentra à Paris où il trouva son hôtel occupé par les Prussiens.

Puis, vinrent les Cent Jours et l'on peut imaginer avec quelle joie Monge accueillit le retour de son Empereur. Mais il était déjà physiquement très déprimé. Le 26 mars 1815, comme sa voiture prenait la file à la sortie du Pont-Royal pour aller aux Tuileries, où la foule se précipitait, l'officier qui commandait les troupes faisant haie sur le passage, le reconnut et s'approcha pour le saluer. Il fut frappé d'une émotion qui se traduisait chez le vieillard par des pleurs. On a raconté également que, pendant les Cent Jours, Monge crut de son devoir d'assister régulièrement du commencement à la fin à toutes les revues du Carrousel.

[On ne saurait voir une preuve d'affaiblissement dans l'anecdote, d'ailleurs antérieure à l'île d'Elbe, qui nous montre Monge étendu sur le tapis dans le salon de réception de l'Empereur et jouant avec le roi de Rome au moment où il fut surpris par l'arrivée du corps diplomatique. Tout grand-père trouvera naturel le fait, d'ailleurs renouvelé d'Henri IV.]

Le sentiment patriotique dominait tout en lui dans cet affaissement. Il avait cependant repris sa situation officielle. Carnot, nommé ministre de l'Intérieur, lui avait demandé sa collaboration comme en 1793. L'Empereur le fit pair de France. Il employa encore son crédit à défendre Berthollet contre son courroux. Berthollet avait dit : « Si l'Empereur ne me regarde pas, je me tuerai. » Monge obtint du souverain pour le chimiste ingrat un regard un peu amer. Il put également entraîner l'Empereur à venir visiter son École polytechnique si longtemps en disgrâce. Mais il se faisait peu d'illusions sur cette nouvelle aventure napoléoniene. Le 12 juin i8i5, six jours avant Waterloo, causant avec son élève Jomard qui revenait d'Angleterre, il l'interrogeait nerveusement sur les possibilités d'aller s'y fixer au besoin et d'y retrouver un pays libre où l'on accueillait les réfugiés.

Le 3 juillet, jour où Paris capitula pour la seconde fois, Monge assistait encore à la séance de l'Institut. Mais l'approche des alliés lui inspira les mêmes craintes qu'en 1814, craintes encore accrues par la situation nouvelle. Ce sentiment était alors partagé par tous ceux qui avaient eu autrefois la même attitude politique. Évidemment, en effet, la seconde Restauration devait amener des rigueurs que l'on avait cru pouvoir épargner la première fois dans l'indulgence et l'oubli général. Monge était allé voir son confrère Guyton de Morveau, gravement malade. Celui-ci dit, en soupirant : « Je n'ai que peu de moments à vivre. Ma mort arrivera bientôt. Je leur épargnerai le soin de me trancher la tête! » Sous l'impulsion d'un même sentiment, Monge, le 4 juillet, abandonna son hôtel pour aller se réfugier chez une parente de sa belle-sœur Mme Baur, Mme Ybert, puis, au bout de quelques jours, chez son ancien élève Arago, jusqu'au 17 juillet. Après quoi, il songea encore à quitter la France et finit par se cacher jusqu'au printemps suivant chez un ancien émigré, le baron de la Flotte, entre Givet et Dinant sur la Meuse.

La Restauration ne coupait pas les têtes, comme Monge et Guyton de Morveau le redoutaient, d'après l'habitude qu'ils avaient eue de mœurs politiques antérieures. Mais, instruite par l'expérience des Cent Jours, elle prit quelques mesures contre les anciens régicides, auxquels Monge fut assimilé; quoique, au sens strict du mot, comme nous l'avons vu, n'ayant pas été conventionnel, mais ministre en 1793, il n'eût pas eu à voter la mort du roi. Monge ne fut pas, il est vrai, compris dans la proscription qui, le 24 juillet 1815, envoya en exil trente-huit «individus »,dont Carnot (compromis au 20 mars). Mais il fut, comme Carnot, exclu de l'Institut, dissous tout entier, puis reconstitué le 21 mars 1816. Au total, quatorze membres de l'Institut étaient frappés par la même mesure, conforme sans doute aux précédents de la Convention, mais comme alors inexcusable par la confusion qui en résultait entre la politique et la science.

La vie de Monge était déjà bien diminuée avant cette disgrâce. Arago raconte qu'en juillet 1815, rencontrant à la fin d'un calcul d'algèbre compliqué un problème élémentaire, il ne put en venir à bout. L'effondrement de tout ce qui avait constitué sa vie acheva de l'abattre et il ne traîna plus, pendant trois ans, qu'une vie languissante. Un jour, on essaya de réveiller sa pensée assoupie en chantant devant lui cette Marseillaise qu'il avait si passionnément aimée. Monge resta impassible, et ses amis comprirent alors qu'il ne restait plus aucun espoir de le sauver! Il acheva de s'éteindre le 28 juillet 1818, à soixante-douze ans. Les élèves de l'École polytechnique voulurent assister à ses funérailles. Le gouvernement interdit ce qu'il considéra comme une manifestation révolutionnaire. Mais, le lendemain, jour de sortie, les élèves, fidèles au vieil esprit de généreuse indépendance que leurs successeurs comme leurs devanciers ont montré sous tous les régimes, allèrent en corps sur la tombe de celui qui avait été le père de leur École.

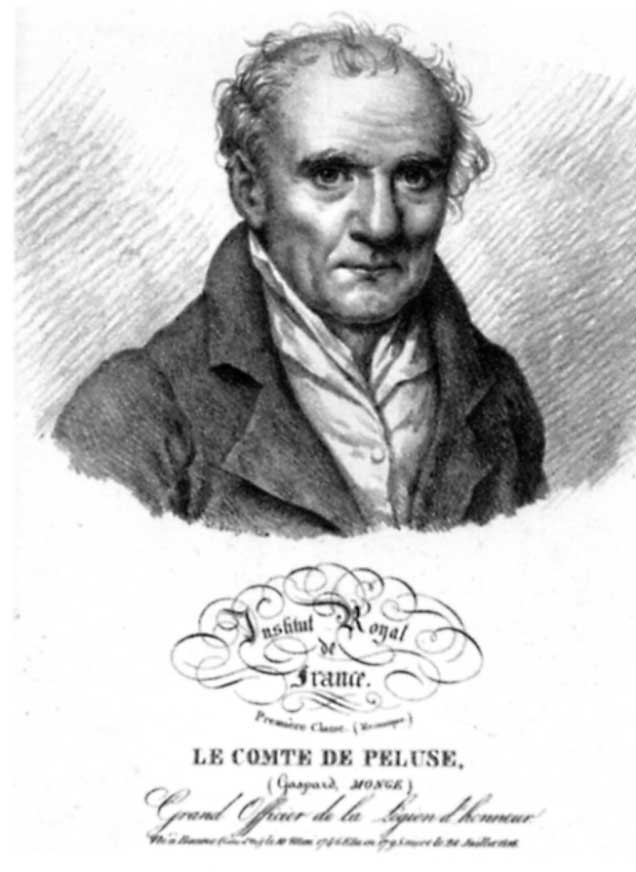

Le comte de Péluse, (Gaspard Monge), grand officier de la Légion d'honneur

Lithographie 350 x 240 par Louis Léopold Boilly (1820)

In : Iconographie de l'Institut royal de France, ou collection des portraits de 1814 à 1825, Paris : impr. Villain, 1825