COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE

- Troisième série -

T.VII (1993)

Le déplacement des coquillages fossiles selon

Jacques-Tranquillain Féret,

apothicaire dieppois du milieu du XVIIIème siècle.

COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 3 mars 1993)

Cette pointe de lumière, qui marque incessamment le dernier progrès, ne s'avance pas d'un mouvement continu. La marche est parfois tortueuse ; il y a des rayons qui s'élancent et qui s'évanouissent ; derrière elle il reste le plus souvent des zones indécises, où luttent le passé et le présent.D. Mornet : Les Sciences de la Nature en France au 18ème siècle.

Vers 1740, par le biais des Cabinets de Curiosités, l'attrait des médailles (= monnaies) antiques fut supplanté par un vif engouement pour l'Histoire naturelle. Cette "grande fureur", ainsi qu'en témoigne la distribution géographique des cabinets, déborda de Paris et se répandit, en peu de temps, jusque dans les bourgades les plus éloignées (Lamy, 1930 ; Laissus, 1986 ; Pomian, 1987). La Haute-Normandie fut amplement concernée : dix cabinets à Rouen, deux ou un au Havre, à Fécamp et à Honfleur. Riche de quatre, Dieppe occupa un rang honorable.

Si la plupart des collectionneurs, sensibles au plaisir esthétique, ne recherchent que le coup d'oeil, d'autres rassemblent une collection pour en faire un sujet d'études. C'est au travers de l'un de ces studieux admirateurs des "productions de la Nature" que nous tenterons d'appréhender les idées que se faisait alors de l'histoire de notre planète "un naturaliste pauvre, éloigné de 40 lieux (sic) de Paris" (150/1). Notre témoin, qui se désigne ainsi, est Jacques-Tranquillain Féret (?1698-1759), apothicaire installé à Dieppe dans une officine connue par son enseigne "A la ville de Paris". C'est aujourd'hui encore, après maintes modifications, une pharmacie renommée.

Expert en sa profession, Féret enrichit la pharmacopée d'une Eau Vulnéraire Balsamique "en grande réputation à Paris et en tous lieux... pour ses grandes propriétés, puisqu'elle peut supléer (sic) à l'Eau de Mélisses des Carmes, à l'Eau des Jacobins et autres pareilles Eaux, et qu'elle en possède de particulières que les autres n'ont pas" (150/88). Cependant, la pratique de la "matière médicale" ne suffit pas à son esprit curieux et encyclopédique. Notre apothicaire s'adonne avec passion à l'Histoire naturelle, plus particulièrement aux "coquillages fossiles". Passion contractée, semble-t-il, vers 1721-22, lors d'un séjour à Paris au cours duquel il suit, suppose-t-on, les cours de Botanique et de Chimie au Laboratoire du Jardin des Apothicaires, rue de l'Arbalète. Ce qui est certain, c'est qu'il fréquente assidûment le Jardin du Roy (le futur Muséum national d'Histoire naturelle) et se lie avec deux jeunes savants qui feront parler d'eux plus tard, l'un en Botanique : Bernard de Jussieu (1699-1777), l'autre en Chimie : Guillaume-François Rouelle (1703-1770).

Dès son installation à Dieppe en 1723, Féret commence à rassembler un Cabinet d'Histoire naturelle. En trente-cinq années de récoltes, d'achats et d'échanges (Bignot, 1991), il réunit de superbes collections que viendront admirer H.-L. Duhamel du Monceau, Pedro Davila, A.J. Dezallier d'Argenville, J.E. Guettard, le comte de Tressan, le duc de Bouillon et bien d'autres. En dépit de ses activités professionnelles, l'apothicaire dieppois trouve le temps et les moyens de voyager. Il alterne séjours studieux à Paris, dans son cher Jardin du Roy où il fait connaissance de Buffon et de Daubenton, récoltes de fossiles dans le Lutétien du bassin parisien (à Chaumont-en-Vexin, à Grignon, etc.) avec B. de Jussieu, Rouelle et d'autres passionnés de passage, et retraites mystiques à la Trappe. De retour dans son officine, il maintient le contact par une active correspondance et le troc d'objets de collection. Sa bibliothèque, limitée, comprend cependant quelques classiques relatifs à sa matière préférée. A côté des ouvrages de Tournefort et de Linné, on y trouve le "Traité des Pétrifications" de Bourguet (1742), les deux premières éditions de Dezallier d'Argenville, le "Telliamed" (1748), l'inévitable "Spectacle de la Nature" de l'abbé Pluche (édition de 1732) et aussi le "Discours admirable" de B. Palissy (1580).

Préparations et déterminations des "productions de la nature", rangement des collections, lectures et correspondances nourrissent les méditations de Féret. Celles-ci portent sur divers problèmes "laissant des difficultés insurmontables", et au sujet desquels il croit "pouvoir hazarder (ses) conjectures" (fol.2). L'une d'elles a été heureusement conservée dans deux manuscrits visibles à la Bibliothèque Municipale de Dieppe :

- un mémoire de 16 feuillets : "Sur le déplacement des coquillages fossiles", non signé, ni daté, mais que je crois pouvoir attribuer sans ambiguïté à Jacques-Tranquillain Féret et à l'an 1752 ou 1753 grâce à :

- un registre de brouillons de lettres dont deux (numérotés 15 et 18, et datés du 5 mars et du 2 avril 1753) renferment de larges extraits recopiés mot pour mot du mémoire précédent.

Ce mémoire, soigné dans sa présentation, était probablement destiné à être présenté devant une Académie (celle de Rouen ?). Il est resté inédit pour des raisons qui seront expliquées plus loin. Sa publication in extenso serait aujourd'hui sans grande valeur scientifique. En revanche, il a paru intéressant de l'analyser succinctement et de le confronter à diverses publications de la même époque, traitant de sujets analogues.

Première constatation bien admise par l'auteur : celle de l'ubiquité des fossiles. "Coquillages, ... poissons, plantes maritimes et autres productions de la mer se trouvent pétrifiés et répandus dans les quatre parties du monde, comme dans le continent, sur les plus hautes montagnes, aux lieux les plus éloignés de la mer, dans les isles comme dans les plus profondes carrières (fol.1)... à quelques profondeurs qu'on les puisse creuser" (fol.6). Conception toute neptunienne (avant son énoncé par A.G. Werner) de qui n'avait observé de ses propres yeux qu'un nombre limité de gisements fossilifères du bassin parisien. Un peu plus loin, il extrapole avec bonheur : "Je ne doute pas que s'il étoit possible de creuser dans le fond de la mer, on n'y trouva quantité de plantes et de corps terrestres comme nous en trouvons de marinnes (sic) sur la terre" (fol. 13).

Autre affirmation intéressante : les fossiles ne résultent pas "d'un pur jeu de la nature" (fol. 2), produits par on ne sait quelle "vertu germinative" de la Terre, ni de vagues "ébauches animales" issues de semences égarées. Pour Féret, cela ne souffre pas de discussion : les fossiles, coquillages marins ou plantes terrestres, sont d'anciens êtres vivants. Si vous en doutez, "confrontez (les coquillages fossiles) avec ceux de leur espèce que l'on pêche vivants" (fol.1). Les uns ont des équivalents actuels dans nos contrées. La plupart sont tels "qu'on n'a jamais vu exister dans nos mers et qu'on n'en pêche jamais que fort loin (fol.1)... Plusieurs ne prennent naissance et ne vivent que dans les Indes ou dans l'Amérique" (fol.3). Enfin, "il en est quelques-uns dont on ne connaît absolument point l'espèce vivante" (fol.2). Le meilleur exemple est fourni par les "cornes d'Ammon" (= Ammonites) qui, si elles ne sont pas exactement identiques, présentent cependant des analogies avec les Nautiles où "l'on ... voit aussi dans toutes les séparations des chambres, le conduit par où l'animal y faisoit entrer l'air, ou sortir pour monter au-dessus de l'eau ou descendre au fond" (150/15). A propos de ces Ammonites Féret hésite quelque peu. Tantôt il reconnaît sans ambages qu'il s'agit "d'une sorte de coquillage fossile dont l'analogie ne se trouve plus" (150/15), tantôt, et le plus souvent, il suggère "de ce qu'on n'en voit aucune de vivantes, on ne doit pas conclure qu'elles n'existent pas. On doit au contraire conjecturer que cette sorte de poissons n'habitte (sic) que dans le fond de la mer et n'aproche (sic) jamais des rivages, peut-être aussy se tiennent-ils dans des isles ou des continents qui n'ont point été découverts" (fol.2&3). B. Palissy et plus récemment Buffon affirmaient que certains fossiles pourraient bien être des êtres "disparus". Somme toute, Féret ne partage pas ce point de vue : il préfère admettre que tous ont de nos jours des représentants vivants.

Dans beaucoup de gisements, il a été noté que les coquilles marines se trouvent mêlées à "quantité de plantes et de corps terrestres" (fol. 13). En bon malacologiste qui dispose de belles séries de Mollusques exotiques, Féret remarque encore, dans le Lutétien, des animaux semblables à ceux qui peuplent aujourd'hui notre littoral, associés à des espèces "des Indes" qu'il ne peut —à l'instar de nombre de ses contemporains— imaginer vivant autrefois dans nos régions. Par ailleurs, il serait fou "de penser que des hommes, des oiseaux ou même le vent avoient porté les coquillages dans tous les endroits où ils se trouvent aujourd'huy" (fol.3). Sans doute Féret se souvient-il des vives controverses qui l'ont opposé, à ce propos, avec un homme jeune encore, se déclarant sujet britannique, aussi savant que sarcastique, et qu'il avait pris en pension chez lui, à Dieppe, durant l'hiver 1728-29. Féret devait apprendre plus tard que son locataire n'était autre que Voltaire, contraint à l'anonymat lors de son retour d'exil (Guédon, 1974 ; Bignot, 1989 & 1991, note 8).

Ainsi les coquillages exotiques fossiles qu'on trouve en tant d'endroits différents de nos régions ont subi un déplacement avant leur fossilisation. De ce "bouleversement général de la matière qui compose le globe terrestre" (fol.3), les preuves abondent, et Féret de citer les "rochers qui en plusieurs lieux paraissent culbuttés (sic) au milieu des plaines..., les couches et les lits de pierre qui sont dans leur état naturel paralèles (sic) à l'horizon et qu'on voit cependant en quantité de carrières rompus et inclinés en divers sens" (fol.3). Ces arguments sont peu clairs. Ces "rochers culbuttés dans les plaines" ne pourraient-ils pas être des biohermes calcaires emballés dans des séries marneuses ? et les couches inclinées des figures de sédimentation entrecroisée ? Quoiqu'il en soit, tout aux yeux de Féret prouve "la réalité de ce bouleversement", unique, et qui serait d'époque incertaine "si nous n'étions pas assurés qu'il y a eu un Déluge" (fol.4) d'où cette conclusion péremptoire : "Je ne fais aucun doute que le Déluge ne soit l'unique cause du déplacement des coquilles" (fol.6). Rien de bien original. Le recours au Déluge mosaïque est encore, à l'époque, une opinion quasi-universelle. Féret lui-même l'assure : "C'est donc au Déluge que la plus grande et j'ose dire la plus saine partie des phisiciens (sic) attribue la cause du déplacement des fossiles" (fol.4). Cependant, s'il prend garde de répéter : "Pour moy, je ne tire mes preuves que de l'Ecriture Sainte dont je ne prétends pas m'écarter" (fol.6), il ajoute aussitôt "Malgré le respect qui est dû aux expressions de l'Ecriture on peut interpretter (sic) celles-cy" (fol.12). Et de rappeler : "L'écriture est remplie d'expressions qui marquent la stabilité de la terre et le mouvement du Soleil... Cela n'empêche pas que le système de Copernic nait (sic) été étably et ne soit aujourdhuy universellement suivi parmy les Chrestiens" (fol.12). Même pour un bon catholique, la Raison peut l'emporter sur les Ecritures. Le Déluge est un miracle "et en vouloir donner des raisons purement phisiques (sic) ce serait une illusion" (fol.6). En revanche, ses conséquences et particulièrement "le déplacement des coquilles [qui] en étoit une suitte (sic) nécessaire" (fol. 15) peuvent être abordées par l'observation des gisements et des seules ressources de l'intelligence humaine. Ce recours simultané à la Foi et à la Raison situe bien les limites de la pensée de Féret.

Mais rejoignons-le sur le terrain où il se livre à des observations que nous qualifierons aujourd'hui de taphonomiques. Dans certains gisements, les fossiles sont "issolés (sic) et séparés de toute matière et presque sans aucunne (sic) différence de ce qu'ils sont vivants dans la mer" (fol.1). Dans d'autres, ils sont pétrifiés "adhérants aux corps les plus durs, même au silex, devenus silex eux-mêmes et quel quefois (sic) aussi comme agatifiés, d'autres enfin remplis de matières ferrugineuses" (fol.1). Tout cela n'est guère en accord avec l'hypothèse de la dissolution diluvienne énoncée par J. Woodward (Ellenberger, 1991) qui avait cours alors, et selon laquelle "toute la matièrre (sic) du globe terrestre fut entièrement dissolue (sic) par les eaux" (fol.4). Féret s'insurge contre une telle explication car, dit-il, "l'expérience nous démontre que l'eau n'est point un dissolvant tel qu'on le suppose gratuitement icy" (fol.4), et que si "la matière la plus dure [a] été dissolue (sic)" (fol.4), pourquoi pas les coquillages eux-mêmes ?

Selon Féret le rôle dissolvant de l'eau est donc à écarter. Il faut de même renoncer à imaginer que les courants "ayent été capables d'arracher du fond de la mer et de transporter à plusieurs milliers de lieues et jusques sur les montagnes des corps pesants et qui ne flottent pas" (fol.5). Plutôt qu'une dissolution, Féret préfère envisager une fluidification des matériaux terrestres, ce qui le conduit à évoquer les coquilles "flottantes, suspendues et enlevées dans l'eau [chargée] de particules de pierre ... désunies" (fol.4). N'est-ce pas là ce que nous appelons des courants de turbidité ? Les paléontologues ne repousseraient pas les intuitions de Féret qui poursuit ainsi : dans le cas d'un arrachement brutal et d'un transport énergique, les fossiles seraient frottés, usés, "frustes ... [or]... la plupart, au contraire sont aussi entiers que s'ils sortaient de la mer" (fol.6). Ce sont là des arguments non généralisables, mais tout à fait valables pour les gisements fossilifères exceptionnels, les seuls pratiqués par Féret. Enfin, dernière remarque : les fossiles ne sont pas disposés par ordre de densité, les plus délicats et les plus légers peuvent être enfouis profondément et les plus lourds au-dessus.

Et l'auteur de suggérer que "le mouvement des corps terrestres (lors du Déluge) ne dut pas être précipité" (fol.12). Voilà qui n'est pas mal conclure pour qui ne connaît que deux ou trois gisements lutétiens. Pas de précipitation, donc durée longue, "bien plus longue que le Déluge ne le demande" avaient avancé Réaumur (1720) et Fontenelle (1722) à propos des fossiles miocènes de Touraine. Hélas, Féret, figé dans la chronologie biblique, ne suit pas ces illustres précurseurs. Il estime une année suffisamment longue pour la fluidification préalable, le transport et la resédimentation de toutes les coquilles fossiles. Cédant alors à l'esprit "systémateur", il se juge suffisamment documenté pour reconstituer l'histoire de la Terre et bâtit une pièce en quatre actes (ou paléogéographies) obéissant, comme il se doit, à une relative unité de temps :

1er acte : Les deux premiers jours de la création, le globe terrestre lisse, "uni dans sa surface, sans montagnes, ni vallées" (fol.7) est entièrement "enveloppé des eaux qui n'avaient point encore de lieu propre pour leur retraite" (fol.7).

2ème acte : Le troisième jour, les deux éléments, terre et eau, "cessent d'être confondus ...le bassin (ou abyme) de la mer se creuse ; à ses dépends (sic) les montagnes d'élèvent... (et) la Terre fut en partie délivrée des eaux qui l'enveloppaient" (fol.7).

3ème acte : C'est le Déluge déterminé par "les cataractes du ciel" et surtout le pouvoir de Dieu "donnant à la matière qui les (les montagnes) compose une sorte de fluidité qui les détermina à couler dans l'Abime" (150/15) de la mer qui se comble. Notre planète redevenue lisse est à nouveau uniformément recouverte d'une enveloppe aqueuse.

4ème acte : Deuxième séparation de la terre et des eaux par creusement de nouveaux abîmes et surrection de nouvelles montagnes.

Notre planète est désormais "telle que nous la voyons aujourdhui, et non telle qu'elle était avant le Déluge" (150/15) avec, cependant, "des montagnes ... (qui) ne résistant pas aux injures de l'air ... perdent peu à peu quelque chose de leur élévation" (fol.8) "... de façon qu'après une révolution de plusieurs milliers de siècle (sic) s'ilplaisoit à Dieu de donner une telle durée à la terre ... elle reprendrait sa première forme et redeviendrait unie dans sa surface" (fol.9).

Récapitulons : Au stade 2, la planète n'héberge que des coquillages vivants ou morts dispersés à sa surface. Lors du stade 3 qui dure six mois, les matières fluides se sédimentent en enrobant et pénétrant les coquilles, en les "pétrifiant".

En Touraine, Réaumur (1720) avait signalé sur "au moins 20 pieds [6,5 m] d'épaisseur ... un amas considérable de coquilles et de fragments de coquilles sans nul mélange de matière étrangère, ni pierre, ni terre, ni sable... dans un canton ... de 9 lieues carrées [35 km2] dans un pays déplus de 3 grandes lieues et demi [13,6 km] de longueur sur une largeur moins considérable et dont on ne connaît pas les limites si précisément". Son découvreur suppose que les fossiles de ce "canton" alors immergé ont été apportés par un courant marin venu "de la Manche, entre Dieppe et Montreuil-sur-Mer (et conduits) jusque vers les côtes de la Rochelle ... (via) Chaumont (en-Vexin) entre Gournay et Gisors, où nous trouvons une surprenante quantité de coquilles pétrifiées".

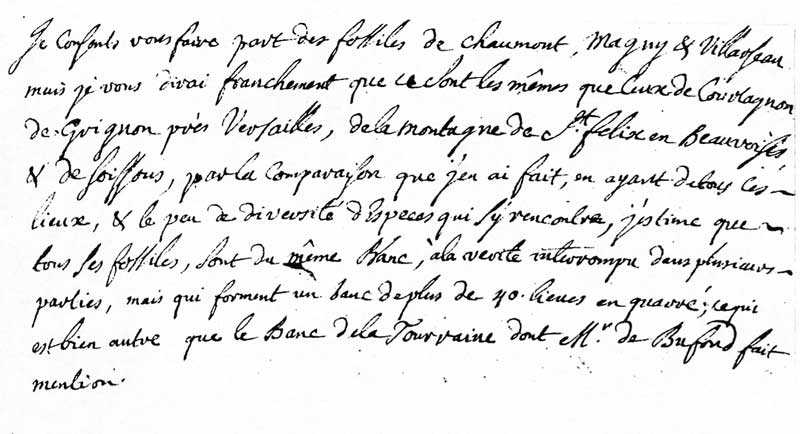

Pour Réaumur, les fossiles (miocènes) de Touraine, les fossiles (lutétiens) du Vexin, et ceux (jurassiques) des environs de Niort et de Saint-Maixent proviennent d'endroits géographiquement différents, mais sont tous contemporains. C'est également l'opinion de Féret qui développe l'idée de Réaumur dans sa correspondance avec le comte de Tressan : "Je ne vous ai point envoie des fossiles de Courtagnon, de Villarseau, de la Garenne des Boves, de Chaumont, de Magny et de Grignon qui sont à peu près les mêmes que ceux de Champagne... L'on m'a envoie aussi de ceux de Beauvaisis que j'ai trouvé (sic) semblables aux précédents. De là, je conclus par la comparaison des fossiles de tous ces différents lieux, qu'ils sont et composent le même banc" (150/15) "... à la vérité interrompu dans plusieurs parties mais ... de plus de 40 lieues en quarré" [156 km2] (150/18). "Voilà donc une découverte nouvelle qui l'emporte de beaucoup sur le banc de la Touraine que M. de Buffond (reprenant Réaumur et Fontenelle) dit avoir 9 lieues en quarré" (150/15). C'est dans ce concept de banc (que l'on appelle aujourd'hui formation), défini à partir de caractères sédimentologiques et paléontologiques, que réside l'originalité de la pensée de Féret. Il sut distinguer la spécificité de la faune lutétienne et la séparer de celle du Miocène tourangeau. Il comprit également que les fossiles de Lorraine avec leurs "cornes d'Ammon qui pèsent plus de 300 livres" (fol.6) diffèrent de ceux du Vexin et de Grignon. Mer lutétienne, mer de Touraine, mer de Lorraine sont bien individualisées, mais leurs particularités sont expliquées par la paléogéographie seule, sans que soit jamais envisagé un quelconque échelonnement dans le temps.

Cette conception horizontaliste et simultanéiste, exprimée par les "amas" de Réaumur et les "tractus" de Rouelle, et confortée par les "bancs" de Féret, aura beaucoup de succès en France tout au long du 18ème siècle (Ellenberger, 1992). Cependant, des idées contradictoires commencent à circuler, des idées non pas nouvelles mais retrouvées par l'observation ou par la lecture d'ouvrages oubliés, ceux de Sténon et de R. Hooke pour ne citer que ceux-là (Gohau, 1990a). En s'exclamant à propos des fossiles : "Voici de nouvelles médailles, des médailles dont les dates sont, et sans comparaison, plus importantes et plus sûres que celles de toutes les médailles grecques et romaines", Fontenelle ne suggérait-il pas la possibilité d'une datation paléontologique des terrains ? Sans grand effort, on imagine volontiers, par une belle journée de juillet 1752, nos trois amis —Bernard de Jussieu, Rouelle et Féret— argumentant de ces nouveautés, sur le terrain, à Chaumont, en cherchant des fossiles ou, plus confortablement, attablés dans une auberge de Gisors. On les entend stigmatisant le désespoir de l'abbé Pluche devant "le nombre de corps marins pétrifiés ... trop grand pour en faire un juste dénombrement" ou s'enthousiasmant devant le génial programme formulé dès 1722 par Fontenelle : "Il faudrait avoir des espèces de cartes géographiques dressées selon toutes les minières de coquillages enfouis sous terre. Quelles quantités d'observations ne faudrait-il pas, et quel temps pour les avoir ! Qui scait cependant si les Sciences n'iront pas un jour jusque là, du moins en partie !"

Intrications de convictions archaïques et d'observations raisonnées, les manuscrits de Féret sont de bons témoignages de ce que pouvait penser, en cette période, un provincial "éclairé", éloigné de Paris mais attentif à l'évolution des idées. Incapable, comme beaucoup de penseurs de son époque, de concevoir les immenses durées géologiques, il est resté attaché à la Bible sans toutefois se cantonner à la seule tradition mosaïque. Si limitées que soient ses observations personnelles, il s'efforce de les considérer d'un point de vue actualiste. Artisan modeste, parmi d'autres, du lent travail d'émancipation qui prélude au règne de la Science, Féret semble avoir eu, pour l'époque et le lieu, des pensées trop audacieuses. C'est probablement la raison pour laquelle son mémoire s'achève par une phrase d'une écriture différente, anonyme, brève et comminatoire : "Je prie instamment M. Féret de garder ce mémoire pour lui seul" (fol.16). L'avertissement était clair et Féret, redoutant sans doute les tracasseries réservées aux "hérétiques", se résigna au silence.

(Fac-similé de la lettre 150/15 au comte de Tressan, 5/3/1753)

(Fac-similé de la lettre 150/18 à Varenne de Béost, 2/4/1753)

En dépit de ces intimidations dont les penseurs les plus illustres ne furent pas dispensés, tout indique une fermentation irrépressible des esprits.

A - Manuscrits conservés à la Bibliothèque Municipale de Dieppe, Fonds ancien et local :

-

- cote 150 : registre des brouillons de 92 lettres de J.-T. Féret à divers correspondants (1752-58) et particulièrement les numéros 15 au comte de Tressan du 5.3.1753 et 18 à Varenne de Béost du 2.4.1753 ;

- Bc 116/37 : mémoire de 16 feuillets calligraphiés recto-verso, anonyme et non daté, inclus dans le fonds Féret et intitulé : "Sur le déplacement des coquillages".

B - Publications de l'époque (par ordre chronologique)

-

A. de JUSSEEU (1718) : Examen des causes des impressions des plantes marquées sur certaines pierres des environs de Saint-Chaumont, dans le Lionnais. Mém. Acad roy. Sc. Paris, 287-297.

R.A.F. de REAUMUR (1720) : Remarques sur les coquilles fossiles de quelques cantons de la Touraine, et sur les utilités qu'on en tire. Mém. Acad, roy. Sc. Paris, 400-416.

B.B. de FONTENELLE (1722) : Sur des coquilles fossiles de Touraine. Hist. Acad roy. Sc. Paris, année 1720, 5-9.

A. PLUCHE (1741) : Le Spectacle de la Nature ou Entretiens sur les particularités de l'Histoire naturelle. Seconde partie contenant ce qui regarde le dehors et l'intérieur de la Terre. Tome 3 (8ème éd.), Veuve Estienne, Paris.

A.J. DEZALLIER D'ARGENVILLE (1742) : L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales : la lithologie et la conchyliologie. De Bure Aîné, Paris, in-4°.

G.L.L. de BUFFON (1749) : Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roy. Théorie de la Terre. Tome 1, Impr. Royale, Paris, in-4°.

C - Publications modernes

Bignot G. (1989) : Le studieux séjour de Voltaire à Dieppe au cours de l'hiver 1728-29. Connaissance Dieppe, 51, 6-10.

Bignot G. (1991) : Le Cabinet de Curiosités de Jacques-Tranquillain Féret (?1698-1759), apothicaire dieppois. Bull. Amys Vieux-Dieppe, 98, 5-20.

Ellenberger F. (1974) : L'enseignement géologique de Guillaume-François Rouelle (1703-1770). I.U.G.S., Int. Com. Hist. Geol. Se, 5è Réunion Cientif. Madrid, Comm. Cient. Papers, 209-221.

Ellenberger F. (1991) : La paléontologie britannique naissante et ses dilemmes. Trav. Com. fr. Hist. Géol, Paris, (3), 5, 29-60.

Ellenberger F. (1992) : Deux lointains précurseurs dans la Géologie du Bassin Parisien. Bull. Inf. Géol. Bass., Paris, 29/2, 5-8.

Gohau G. (1990a) : Les Sciences de la Terre aux 17è et 18è siècle. Naissance de la Géologie. A. Michel, (Coll. "Evolution de l'Humanité"), Paris, 420p.

Gohau G. (1990b) : Une histoire de la Géologie. Ed. La découverte, Paris, 283p.

Guédon J.-Cl. (1974) : Le retour d'Angleterre de Voltaire et son séjour chez Jacques-Tranquillain Féret, de Dieppe. Studies on Voltaire, Oxford, 124, 137-142.

Laissus Y. (1986) : Les cabinets d'Histoire naturelle, in R. Taton : Enseignement et diffusion des Sciences au XVIIIè siècle. Herman, Paris, 659-712.

Lamy E. (1930) : Les cabinets d'Histoire naturelle en France au XVIIIè siècle et le Cabinet du Roi (1635-1793). 58p.

Pomian K. (1987) : Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise. XVI-XVIIIè siècles. NRF, Gallimard, Paris, 367p.

Nota - Une version condensée du présent article a été publiée dans Pour la Science, n°187 (mai 1993), p.8-9, sous le titre "J.-T. Féret, un naturaliste à l'aube de la Géologie".